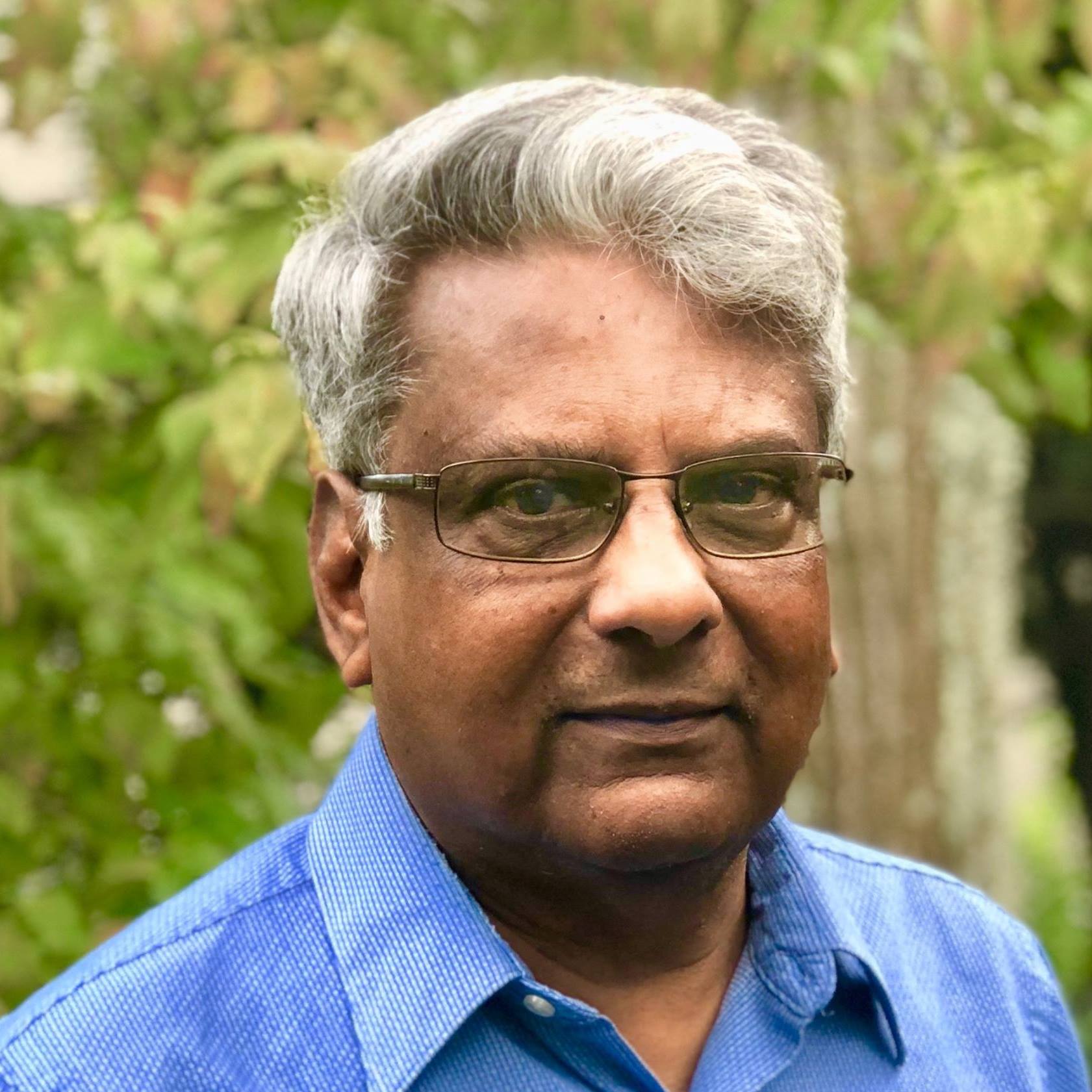

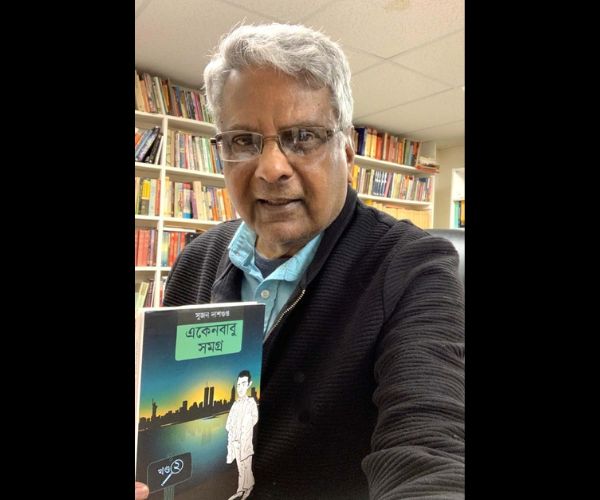

সুজনদার সঙ্গে আমার প্রথম কথোপকথন সম্ভবত এক যুগ আগে। প্রবাসে থাকার কারণে কলকাতায় কী কী বইপত্র বেরোচ্ছে, তার খবরাখবর পুরোটাই পেতাম বাবার মারফত। যখনই কলকাতায় যেতাম, বাবা একটা বইয়ের তালিকা হাতে ধরিয়ে দিয়ে কিনে আনার বরাত দিতেন আর সেইভাবেই একবার দেখি চার পাঁচটা বইয়ের নাম। সবই ‘একেনবাবু’ নামের এক গোয়েন্দার কাহিনি; লেখক সুজন দাশগুপ্ত| প্রথমে বুঝিনি, সেই বইগুলো জোগাড় করতে কতটা ছুটোছুটি করতে হবে! অথচ বাবার কড়া হুকুম, বইগুলো যতক্ষণ না কেনা হচ্ছে, বাড়ি ফেরা চলবে না!

কলকাতার হাঁসফাঁস করা ঘোর গ্রীষ্মে যারা কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ার ঘিঞ্জি গলিতে আবর্জনার গাদা সন্তর্পণে পেরিয়ে নড়বড়ে সিঁড়ি ভেঙে হাঁপাতে হাঁপাতে দোতলায় উঠে বই কিনেছে, গ্যাঁট হয়ে দোকানে দাঁড়িয়ে থেকে দোকানের মালিককে মইয়ে চড়িয়ে মেজানাইন ফ্লোর থেকে বই নামিয়ে সেই বইয়ের রসিদ কাটিয়েছে বা বন্ধ দোকানের তালা খুলিয়ে শাটার তুলিয়ে বাধ্য করেছে পছন্দের বই দেখাতে…আমিও একেনবাবুর বই কিনেছি যখন, এদের প্রত্যেকের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পেরেছিলাম। তখন একেনবাবুর এমন ‘সমগ্র’ মিলত না; সবই বিভিন্ন প্রকাশনার খুচরো বই। তাই অমন গলদঘর্ম হয়ে বই জোগাড় করতে হয়েছিল বলে আমি প্রথমে কিছুটা রাগই করেছিলাম বাবার ওপরে এবং একেনবাবুর ওপরেও। তারপর বইয়ের পাতায় আলাপ হল একেন্দ্র সেনের সঙ্গে; এক হাড়কিপটে, এলোমেলো পোশাক পরা, ক্ষুরধার বুদ্ধিমান অথচ প্রচণ্ড আনঅ্যাজিউমিং মাঝবয়সী এক গোয়েন্দা। একেনবাবুকে ভালোবাসলাম বটে, কিন্তু মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম কখনও লেখকমশাইকে বাগে পেলে আমাকে দোকানে দোকানে ঘোড়দৌড় করানোর জন্য একহাত নেব!

আরও পড়ুন: ডালিয়ার সহজপাঠ

তাই যেদিন বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল, অর্থাৎ সুদূর আমেরিকা থেকে সুজন দাশগুপ্তর ফোন পেলাম ‘অবসর’ ওয়েবজিনে লেখা দেওয়ার জন্য; অমনি বলেছিলাম, ‘আপনিই কি সেই সুজন দাশগুপ্ত, যিনি একেন সেনের বন্ধু, মানে বাপি? আপনি জানেন, আপনার বই জোগাড় করতে গিয়ে আমার জুতোর শুকতলা ক্ষয়ে গেছে? আপনি জানেন, আমার বাবা আমাকে হুমকি দিয়েছিলেন বই না কিনতে পারলে আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না বলে?’

সুজন দাশগুপ্ত খুব অবাক গলায় বলেছিলেন, ‘তুমি আমার চেয়ে অনেকটাই ছোটো নিশ্চয়ই ; তাই “তুমি” করেই বলছি…মানে তোমার বাবা একেনবাবু পড়েন?’

আমি বলেছিলাম, ‘বাবা একাই শুধু নন, এখন বাবার মেয়েও পড়ে!’

তারপর কবে থেকে যে সুজন দাশগুপ্ত আমার ‘সুজনদা’ হয়ে উঠল, আমি ‘আপনি’ থেকে ‘তুমি’ বলায় অভ্যস্ত হয়ে গেলাম, সুজনদাও চলে এল ‘তুমি’ থেকে ‘তুই’তে, আমার ‘ভালো নাম’ থেকে ‘ডাক নামে’…আজ পেছন ফিরে তাকাই যখন…কী জানি কেন, কিছুতেই মনে করতে পারি না!

‘অবসর’ পত্রিকায় লিখতাম নিয়মিত। কখনও লেখা দিতে আলসেমি করলে সুজনদা ফোন করে অনুযোগও করত। তবে এই ‘অবসর’ ছিল সম্পর্ক গড়ে ওঠার একটা দিক মাত্র। মানুষে মানুষে সম্পর্কের নানা দিক থাকে, তাতে নানা রংও থাকে– সাদা-কালো থেকে রঙিন। সুজনদার সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনেকটা রামধনুর মতো ছিল। শুধুই রঙিন! সম্পর্ক অনেক রকমের হয়। নিছক কেজো সম্পর্ক, আত্মীয়তার সম্পর্ক, সৌহার্দ্য, ভালোবাসা অথবা বৈরিতারও। কিছু সম্পর্ক আমরা যত্নে লালন করি, কিছু বা ফেলেও দিই। খুব কম এবং হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি সম্পর্কই মানুষের জীবনে রয়ে যায় এমন উজ্জ্বল আর অমলিন উপস্থিতি নিয়ে, যে সম্পর্কের আলো মৃত্যুর মলিন অন্ধকারের মধ্যেও জোনাকির ফুল হয়ে ফুটে থাকে। সুজনদা আর আমার মধ্যে ঠিক তেমনই এক বিনিময়ের জায়গা ছিল।

সুজনদা কত ভালো বিজ্ঞানী ছিল, কতটা মেধাবী ছিল, কতটা সফল কাহিনিকার ছিল, কতটা রসিক ছিল…সে মূল্যায়ন করার লোকজন অসংখ্য। আমি শুধু জানি এইটুকুই, সুজনদা ‘মানুষ’ হিসেবে তুলনারহিত ছিল। এমনই একজন মানুষ, যে অনেকটা বটগাছের মতো। খুব নিশ্চিন্তির আর নিরাপদ আশ্রয়। বাবা চলে যাওয়ার পরে সুজনদা আর শমীতাদিকে পেয়েছিলাম দূরে থেকেও যাদের উপস্থিতি অনুভব করে সেই অনুভূতির গায়ে হেলান দিয়ে চোখ বুজে নিজেকে দু-দণ্ড জুড়িয়ে নেওয়া যায়! আমার বন্ধুর সংখ্যা খুব সীমিত। সুজনদা বয়সের ফারাক ভুলিয়ে দিয়ে সত্যিকারের ‘বন্ধু’ হয়ে উঠতে জানত বলেই হয়ত ব্যাঙ্গালোর থেকে নিউ জার্সির দূরত্বটা চিরকাল এ পাড়া-ও পাড়া হয়েই রয়ে গিয়েছিল। আনন্দে, বিষাদে, উচ্ছ্বাসে, অবসাদে মুঠোফোনের এ ধার থেকে, মেসেঞ্জারে বা ই-মেলে যাকে অবলীলায় যোগাযোগ করা যায় এক মুহূর্ত দ্বিধা না করেই।

যেদিন বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল, অর্থাৎ সুদূর আমেরিকা থেকে সুজন দাশগুপ্তর ফোন পেলাম ‘অবসর’ ওয়েবজিনে লেখা দেওয়ার জন্য; অমনি বলেছিলাম, ‘আপনিই কি সেই সুজন দাশগুপ্ত, যিনি একেন সেনের বন্ধু, মানে বাপি? আপনি জানেন, আপনার বই জোগাড় করতে গিয়ে আমার জুতোর শুকতলা ক্ষয়ে গেছে? আপনি জানেন, আমার বাবা আমাকে হুমকি দিয়েছিলেন বই না কিনতে পারলে আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না বলে?’

সুজনদা আমার কাছে ঠিক কতখানি ছিল? সত্যিই জানি না! ভেবে দেখিনি কখনও। কিছু কিছু মানুষ প্রত্যেকের জীবনেই থাকে, যাদের উপস্থিতি এমনই যে আমাদের মনে হয় তারা অনন্ত আয়ুর আধার! কখনও যে অতর্কিতে এমন বজ্রাঘাত নেমে আসতে পারে, যে সেই উপস্থিতি মিলিয়ে যেতে পারে কোনও দূরতর দিগন্ত পেরিয়ে…তা আমাদের কষ্টকল্পনাতেও আসে না! যে অবশ করা অনুভূতি বাবা চলে যাওয়ার পরে আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল বা এখনও রেখেছে…তা আবার নতুন করে আছড়ে পড়ল কয়েকদিন আগে। কাকে ‘আত্মীয়’ বলা যায়? যে মানুষ ‘আত্মার প্রিয়’। সেই অর্থে সুজনদা আমার ‘পরমাত্মীয়’ ছিল। সুজনদার হাত ধরে অনেক কিছু শিখেছি আমি। জীবনের পাঠ। শিখেছি, কেমন করে কঠিন কাজ, কঠিন পরিস্থিতি, দুঃখ এবং দুঃসময় সহজ করে গ্রহণ করে নিতে জানতে হয়। আমার বহু বহু অস্থিরতার মুহূর্তে, বিপর্যয়ের মুহূর্তে আচমকাই অদ্ভুত কোনও ‘টেলিপ্যাথি’র কারণে মুঠোফোন বেজে উঠেছে আমার কুশল জানতে চেয়ে। সেইসব আলাপচারিতা আমাকে স্থিত করেছে, ভরসা জুগিয়েছে, বলেছে, ‘সব ঠিক হয়ে যাবে!’ ঠিক যেমন করে বাবা বলতেন! সুজনদা হয়ত সেই শূন্যস্থান নিজের অগোচরেই ভরিয়ে তুলেছিল!

এই লেখা লিখছি যখন, একটা কথা হঠাৎই মনে এল। আমাকে ‘ডাক’নামে ডাকার মানুষ কী অবিশ্বাস্য দ্রুততায় কমে আসছে! শীতকালে পর্ণমোচী গাছের পাতা কি এমনি হারেই খসে পড়ে? এই কি তবে জীবন ফুরিয়ে আসার গল্প?

পরমুহূর্তেই মনে হল, সুজনদার মতো অমন আদ্যন্ত ‘পজিটিভ’ একজন মানুষ কখনও মৃত্যুকে ‘অবসান’ বলে দাগিয়ে দেওয়ার কথা ভাবতেই পারত না! তাহলে আর আমি এতদিন ধরে, এত বছর ধরে সুজনদার কাছে কী শিখলাম!

বরং এমনটাই ভাবব এখন থেকে…যখন আর নিয়ম করে সপ্তাহের ফোন বা মেসেজ আসবে না, কলকাতার বাড়িতে আড্ডা বসবে না বা বইমেলার মাঠে গল্প হবে না… সুজনদা এমন কোথাও ছুটি কাটাতে গেছে কাউকে না বলে কয়ে…অনেক অনেক দিনের জন্য …যেখানে ধারেকাছে কিচ্ছুটি নেই! না আছে চিঠি লেখার কাগজ-কলম, না ডাকঘর, না মুঠোফোনের টাওয়ার! সেই নির্জন প্রবালদ্বীপে এক আশ্চর্য নরম গোলাপি গোধূলির আলো মেখে আমাদের প্রিয় মানুষজন বসে আছে…আমাদেরই অপেক্ষায়। কোনও না কোনও দিন ঠিক দেখা হবে বলে।

ছবি সৌজন্য: সুজন দাশগুপ্তর ফেসবুক প্রোফাইল

ইলেকট্রনিক্সের ছাত্রী ঈশানী রায়চৌধুরী তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে ভাষান্তরের কাজে যুক্ত। নিজস্ব লেখালেখির মাধ্যম হিসেবে সবচেয়ে পছন্দ রম্য গদ্য আর ছোট গল্প | আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, ফ্রিডা কাহলো, খলিল জিব্রান, আর কে নারায়ণ প্রমুখ লেখকদের কাজ ভাষান্তর করেছেন। 'কৃষ্ণচূড়া আর পুটুস ফুল', 'আবছা অ্য়ালবাম', 'বাবু-টাবুর মা', ওঁর কয়েকটি প্রকাশিত বই।