রবীন্দ্র-প্রয়াণের তিন বছর পর, ১৯৪৪ সালে তৈরি হয় ‘বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড’। তাঁদের কাজ সম্পর্কে ব্যাখ্যা নিস্প্রয়োজন। ২০০১ সালে রবীন্দ্রনাথের কপিরাইটের মেয়াদ ফুরোয়। আমরা জানি, এই সময় পর্যন্ত বোর্ডের গান-বিচার নিয়ে নানারকম বিতর্কিত ঘটনার কথা।

কপিরাইটের আমলে, কোনও শিল্পী রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ডে গাইলে, প্রথমে তার স্যাম্পল যেত বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের বিচারাধীনে। সেখানে পাশমার্ক পেলে তবেই তা বাজারের মুখ দেখতে পেত। আর নাহলে, রেকর্ড আটকে যেত। এভাবে বিভিন্ন সময়ে কিছু শিল্পীর রেকর্ড আটকে দেওয়া নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই অধিকাংশ লোক বলবেন দেবব্রত বিশ্বাসের কথা। যাঁর রেকর্ড পাশ না হওয়াকে কেন্দ্র করে বিস্তর লেখালেখি, মন্তব্য, সমালোচনা, প্রতিবাদ হয়েছে। স্বয়ং শিল্পীও এর প্রতিবাদে দীর্ঘদিন কোনও রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করেননি। বিষয়টি বহুল প্রচলিত। কিন্তু তিনি বাদেও আরও শিল্পীর ক্ষেত্রে একইরকম ঘটনার দৃষ্টান্ত আছে। এরকমই কিছু যশস্বী শিল্পীর ক্ষেত্রে ঘটা ঘটনার কথা বলা যেতে পারে।

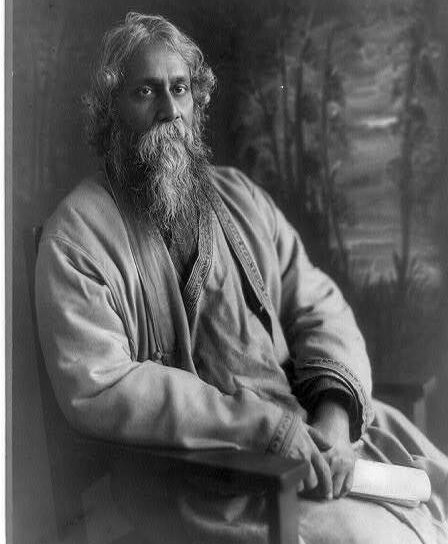

১৯৩০-এর দিকে যখন আধুনিক বাংলা গান বাঙালি মনে আলোড়ন তুলেছে, তখনও সেইভাবে রবীন্দ্রসংগীত সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েনি। মূলত শান্তিনিকেতন আশ্রমের আশ্রমিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তার চর্চা। রেকর্ডে অনেকে এই গান গাইলেও, জনপ্রিয়তা বলতে যা বোঝায়, তখনও সেভাবে তা পায়নি। সম্ভবত, রবীন্দ্রনাথও এই বিষয়টা অনুভব করেছিলেন। তাই বোধহয়, যখন তাঁর নজরে এলেন পঙ্কজ মল্লিকের মতো এক শিল্পী, তাঁকে আপন করে নিয়েছিলেন তিনি। কবি দেখলেন, তাঁর গান নিয়ে এই তরুণ শিল্পীর ভাবনা, চর্চা ও ভালবাসা কতটা গভীর!

গায়ক ও সংগীত পরিচালক হিসেবে পঙ্কজ মল্লিক তখন পুরোদস্তুর আধুনিক গান, চলচ্চিত্র ও বেতার দুনিয়ায় জড়িয়ে রয়েছেন। সঙ্গে রবীন্দ্র-গানের একনিষ্ঠ সাধক। কবির সান্নিধ্য ও স্নেহ পেয়ে, তিনি এই গানকে যখন ছবিতে ব্যবহার করতে চাইলেন, সৃষ্টিকর্তা এককথায় রাজি হয়েছিলেন। পরিষ্কার বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ চাইছিলেন উপযুক্তভাবে তাঁর গান ছড়িয়ে পড়ুক সাধারণ মানুষের মধ্যে। এ ব্যাপারে তখন চলচ্চিত্র যে সেরা মাধ্যম, সেকথা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া, এই মাধ্যমের প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটা দুর্বলতাও ছিল। বিশেষ করে, বীরেন্দ্রনাথ সরকার প্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ চিত্র-প্রতিষ্ঠান ‘নিউ থিয়েটার্স’-এর প্রতি তাঁর ছিল যথেষ্ট আগ্রহ। নিজে সেখানে গিয়ে পরিচালনা করেছিলেন ‘নটীর পূজা’ (১৯৩২)। এইসবেরই ফলস্বরূপ, ‘মুক্তি'(১৯৩৭) ছবিতে চারটি রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহারের অনুমতি কবির কাছ থেকে পেয়েছিলেন পঙ্কজ মল্লিক। যার মধ্যে পঙ্কজ সুরারোপিত রবীন্দ্রনাথের ‘শেষ খেয়া’ (‘দিনের শেষে ঘুমের দেশে…’)-ও ছিল। নিজের এই কবিতায় দেওয়া পঙ্কজের সুরকে আগেই অনুমোদন দিয়েছিলেন কবি। উপরন্তু, গানের উপযোগী হিসেবে কবিতার কয়েকটি কথাও পালটে দিয়েছিলেন। বাকি তিনটি গান হল, ‘আমি কান পেতে রই…’, ‘আজ সবার রঙে রং মেশাতে হবে…’ এবং ‘তার বিদায়বেলার মালাখানি…’। প্রথমটি ও ‘দিনের শেষে…’ ছবিতে অভিনয়সহ গাইলেন পঙ্কজ স্বয়ং এবং বাকি দুটি ছবির নায়িকা কানন দেবী। ছবিতে রবীন্দ্রসংগীতের সার্থক প্রয়োগ ঘটল সেই প্রথম।এর পরে ‘জীবন মরণ'(১৯৩৯) ছবিতেও নিজের গান ব্যবহারের অনুমতি পঙ্কজকে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সে গান গেয়েছিলেন ছবির নায়ক কুন্দনলাল সায়গল।

যে শিল্পীর প্রতি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের এতখানি আস্থা ছিল, কবি-প্রয়াণের অব্যবহিত পরেই সেই পঙ্কজ মল্লিকের একটি রেকর্ড আটকে দিলেন আশ্রম-কর্তৃপক্ষ। সময়টা ১৯৪২। আনুষ্ঠানিকভাবে ‘বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড’ তখনও তৈরি না হলেও, রবীন্দ্রগানের রেকর্ড-বিচার পদ্ধতি চালু ছিল। সেইসময়, একটি রেকর্ডে পঙ্কজ মল্লিকের গাওয়া, ‘তুমি মোর পাও নাই, পাও নাই পরিচয়…’ এবং ‘যাও যাও যদি যাও তবে, তোমায় ফিরিতে হবে…’ গানদুটিকে অনুমোদন দেওয়া হল না। কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছিল, অর্কেস্ট্রা নাকি বেশি ব্যবহার হয়েছে (দেবব্রত বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও বলা হয়েছিল, “Music accompaniment too much”)। পঙ্কজ মল্লিক তাঁর ‘আমার যুগ আমার গান’ বইতে ঘটনাটির কথা লিখেছেন― “মিউজিক ছিল শুধুমাত্র অর্গ্যানের। আগেই বলেছি, কবি যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তাঁর স্নেহ, স্বীকৃতি ও অনুমোদন থেকে বঞ্চিত হইনি।” কিন্তু তখন (১৯৪২) তো আর রবীন্দ্রনাথ নেই। ফলে অবস্থা পালটে গেছে। তাই পঙ্কজ বলছেন, “শান্তিনিকেতনের যে গোষ্ঠীটি প্রধানত পঙ্কজ-বিরোধিতাকেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের শুদ্ধতা রক্ষার অব্যর্থ উপায় বলে মনে করতেন তখন, তারা ঐ রেকর্ডখানির অনুমোদনে বাগড়া দিলেন।”

এই ঘটনায় খুব স্বাভাবিকভাবেই ভীষণ আঘাত পেয়েছিলেন শিল্পী। সেই তাড়না থেকেই রবীন্দ্রগানদুটির ছন্দে গীতিকার অজয় ভট্টাচার্যকে দিয়ে দুটো গান লিখিয়ে নিজের সুরে রেকর্ডে গাইলেন পঙ্কজ। সুরচলনেও রাখলেন রবীন্দ্রসুরের পুরোপুরি প্রভাব। গানদুটি হল― ‘আমি আজ নিয়ে যাই/নিয়ে যাই পরাজয়/আছে ব্যথা আছে জানি/সে যে মধুময় মধুময়…’ এবং ‘নাও মালা নাও গলে/ আমার বিরহ নাও মিলন ছলে/ফাগুনের বিফলতা/আছে বাদলের আকুলতা/কত কামনা/নিভৃত গহন ভাবনা/ফুলহারে হিয়াতলে…’। দুটি গানের বাণী, সুর আর গায়কি শুনলেই বোঝা যায় কতখানি যন্ত্রণা আর অভিমানের প্রকাশ ঘটেছে! যার পুরোটাই নিবেদিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের চরণে। পঙ্কজের লেখা থেকেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রসংগীতদুটি বিচারের ক্ষেত্রে মূলত কাজ করেছিল, শিল্পীর প্রতি বিচারকর্তাদের ব্যক্তিগত মনোভাব, যা বোধহয় কাম্য ছিল না।

এবারে আসা যাক রবীন্দ্রনাথের গানের অন্যতম কিংবদন্তি শিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়। সবাই জানেন ইনি আজীবন ছিলেন শান্তিনিকেতনের আশ্রমকন্যা। প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে যাঁর নাম একাকার হয়ে আছে, সেই কণিকা তাঁর প্রথম রেকর্ডে কিন্তু গেয়েছিলেন দুটি আধুনিক বাংলা গান। নীহারবিন্দু সেনের কথায় ও হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের সুরে গানদুটি ছিল, ‘ওরে ওই বন্ধ হল দ্বার…’ এবং ‘গান নিয়ে মোর খেলা…’। প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। কণিকার লেখা থেকে জানা যায়, এই ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ একটু দুঃখ পেয়েছিলেন। খুবই স্বাভাবিক। একসময় যে ছোট্ট মেয়েটির গান শুনে কাছে টেনে নিয়েছিলেন আশ্রমগুরু, যাঁর পিতৃদত্ত নাম ‘অনিমা’ পালটে ‘কণিকা’ করে দিয়েছিলেন, সেই মেয়েটি তাঁর প্রথম রেকর্ডে আধুনিক গান গাইলে একটু দুঃখ তো পেতেই পারেন কবি। তবে এজন্যে কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করেননি তিনি। রেকর্ডটি বেরিয়েছিল যথাসময়ে। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের কয়েক বছরের মধ্যেই সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনাও ঘটল।

১৯৫২-৫৩ সাল। গান রেকর্ডিংয়ের জন্য কণিকা এসেছেন কলকাতায়। স্টুডিয়োর রিহার্সাল ঘরে দেখা সলিল চৌধুরীর সঙ্গে। সলিলের গান অনেকদিন থেকেই কণিকার খুব পছন্দের। মুখোমুখি আলাপ হল সেই প্রথম। কথায় কথায় কণিকা বলে ফেললেন, সলিলের গান গাইতে তাঁর খুব ইচ্ছে করে। এ কথা শুনেই চরম উৎসাহে, দুদিনের মধ্যে দুটি গান কণিকার জন্যে তৈরি করে ফেললেন সলিল চৌধুরী। রেকর্ডিং-ও হয়ে গেল। ঘটনার খবর গেল শান্তিনিকেতনে। ব্যস, এরপরই ঝামেলার শুরু। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, “সলিলের গান করেছি, এ খবর শান্তিনিকেতনেও পৌঁছল যথারীতি। অনেকে আপত্তি করলেন, কেন আমি রবীন্দ্রনাথের গান ছেড়ে আবার আধুনিক গান গাইব? রবীন্দ্রনাথের গান ছাড়লাম কোথায়? সে গান তো আমার সারাজীবনের আশ্রয়। কিন্তু তর্কে আমি কুঁকড়ে যাই। লড়াই চালাতে ইচ্ছে করে না।… সলিলকে জানালাম, বের করা যাবে না ওই রেকর্ড। দুঃখ পেয়েছিল সলিল। আমিও কম দুঃখ পাইনি।” গানদুটি ছিল, ‘প্রান্তরের গান আমার…’ ও ‘আমার কিছু মনের আশা…’। কণিকার গাওয়া আটকে যাওয়ায়, গানদুটি রেকর্ড করলেন উৎপলা সেন। জনপ্রিয়তায় আজও যা চিরসবুজ। এই ঘটনার পরেও, আরেকবার শ্যামল গুপ্তের কথায় ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুরে ‘পত্র লিখি কাজল চোখে…’ এবং ‘সুরের পথে ঘুরে বেড়ায় আমার বাউল মন…’ গানদুটি রেকর্ড করেছিলেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু, পরে তাঁর মনে হয়েছিল, “আমার তের বছর বয়সে আধুনিক গান প্রথম রেকর্ড করায় দুঃখ পেয়েছিলেন গুরুদেব।… কী দরকার, এতদিন পরে আবার আধুনিক গান প্রকাশ করার। এইচ এম ভি-কে জানালাম, এই দুটো গান প্রকাশ করা যাবে না।” এ কথা তিনি লিখলেও, যা মনে হয়, সলিলের ব্যাপারে ঘটা ঘটনাটার স্মৃতিও একইসঙ্গে তাঁর এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কাজ করেছিল। অনেক পরে অবশ্য ‘দুষ্প্রাপ্য মোহর’ নামে একটি সংকলনে এই গানদুটি সংকলিত হয়।

এ প্রসঙ্গে আসে রবীন্দ্রসংগীতের আরেক কিংবদন্তি সুচিত্রা মিত্রের কথা। শান্তিনিকেতনে শিক্ষা পেলেও আশ্রমের গণ্ডিতে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি সুচিত্রা, বাইরের জগতে নানা ক্ষেত্রে মিশেছেন। গণআন্দোলনে যুক্ত হয়ে মাঠে ঘাটে ঘুরে গান করেছেন ‘ভারতীয় গণনাট্য সংঘ’-র হয়ে। বেশ কিছু আধুনিক বাংলা গান গেয়েছেন রেকর্ডে। মঞ্চে ও পর্দায় অভিনয় করেছেন। ‘রবিতীর্থ’ নামে সংগীত-শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন। লেখালেখি করেছেন, ছবি এঁকেছেন। এছাড়া, আরও বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক,সাংস্কৃতিক ব্যাপারে জড়িয়েছেন নিজেকে। এসবের মধ্যেই রবীন্দ্রগানকে রেখেছেন মূল সাধনার ক্ষেত্র হিসেবে।

আরও পড়ুন: মানবমিলনের প্রতীক কাজী নজরুল ইসলাম

অবিশ্বাস্য শোনালেও, সুচিত্রা মিত্রকেও মোকাবিলা করতে হয়েছিল একই ধরনের বিরোধিতার। যার কেন্দ্রেও ছিল আধুনিক বাংলা গান। ১৯৫০ সালে সলিল চৌধুরীর কথায় ও সুরে ‘সেই মেয়ে’ নামে একটি গান রেকর্ড করেছিলেন সুচিত্রা মিত্র। অখণ্ড ভারতে বসে বর্তমান বাংলাদেশের ময়নাপাড়ার মেয়েকে নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের ‘কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি…’ গানটিকে সামনে রেখে, দুর্ভিক্ষ ও দেশভাগের ভয়াল প্রভাবে জর্জরিত সেই ‘কৃষ্ণকলি’-দের পরবর্তীকালের অবস্থাকে সলিল চৌধুরী ফুটিয়েছিলেন ‘সেই মেয়ে’ গানে। যা প্রাণ পেয়েছিল সুচিত্রা মিত্রের গলায়। এই গানের রেকর্ড যখন বেরোল, তাকে ঘিরে কী হয়েছিল? সে প্রসঙ্গে সুচিত্রা লিখেছেন ‘পুরনো আখরগুলি’ নামে এক নিবন্ধে। তিনি লিখছেন, “…’সেই মেয়ে’ গাওয়ার পর চারদিকে শোরগোল পড়ে গেল। রবীন্দ্রভক্তরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। আমাকে আক্রমণ করলেন, অপমান করলেন, আমাকে দেখিয়ে আমার ডিস্কটা ভাঙলেন। আমি কেন এক দাগি কমিউনিস্টের পাল্লায় পড়ে রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকলির parody গাইলাম। আমি সেদিনও বলেছি, আজও বলছি― ‘সেই মেয়ে’ কৃষ্ণকলির parody নয়। সলিলের প্রতিভাকে আমি ঠিকই চিনেছিলাম। ওঁরাই চেনেননি।… রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে সলিলের সংগীত প্রতিভাকে সম্মান জানাতেন, স্বীকৃতি দিতেন এতে আমার কোনও সন্দেহ নেই।” কণিকা-সলিল সংযোগের ঘটনাটিও এসেছে এই লেখায়। সুচিত্রা বলছেন, “কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে দুখানা গান রেকর্ড করাল সলিল।… টেস্ট প্রিন্টও পেয়ে গিয়েছিল সলিল, কিন্তু অনবদ্য সেই গানদুটো বাজারে ছাড়া হল না। চোখের জলে অর্ধেক মুছে যাওয়া চিঠিতে মোহর লিখল, ‘কর্তৃপক্ষ বলেছেন, তোমার গান গাইলে আমাকে শান্তিনিকেতন ছাড়তে হবে। কাজেই আমাকে ক্ষমা কোরো ভাই।’ শান্তিকামী মোহর অশান্তির ভয়ে গানদুটো গাইল না বলে আক্ষেপ রয়ে গেল।”

রবীন্দ্র-প্রয়াণের পর আশ্রমের ধ্যানধারণায় এই যে অদ্ভুত এক তথাকথিত ‘রাবীন্দ্রিক’ রক্ষণশীলতা দেখা দিয়েছিল, তা মূলত আশ্রমিকদের একাংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। সবাই এরকম ভাবতেন না। যেমন, সুচিত্রা মিত্র প্রধানত যাঁর সংগীতশিক্ষায় পুষ্ট হয়েছিলেন, আশ্রমে আজীবন থাকা রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য সেই স্বনামখ্যাত শিল্পী শান্তিদেব ঘোষের ভাবনাচিন্তা এরকম ছিল না। তিনি ছিলেন অনেকটাই মুক্তমনের, যার প্রমাণ মেলে তাঁর লেখা ‘রবীন্দ্রসঙ্গীত’ বইতে। সেখানে ‘রবীন্দ্রসঙ্গীতে জাতিবিচার’ অধ্যায়ের এক জায়গায় তিনি লিখছেন, “শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে গুরুদেবের গান গাইবার ঝোঁক যেমন বেড়েছে তেমনি তাঁদের মধ্যে সম্প্রতি একটা কথা উঠেছে যে, এ গান সকলের গলায় মানায় না, অর্থাৎ হিন্দি কিংবা অন্যপ্রকার বাংলা গানের যাঁরা চর্চা করেন, তাঁদের গানের গলা যেভাবে তৈরি, তাতে গুরুদেবের গান ঠিকমত গাওয়া যায় না। ঠিক একই কারণ দেখিয়ে, তাঁরা একথাও বলেছেন যে, যাঁরা কেবলমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীত করেন তাঁদের পক্ষেও অন্য প্রকৃতির গান গাওয়ার চেষ্টা করা অনুচিত। এ চিন্তা আজ এমন ভাবে বিস্তার করে চলেছে যে, যার জন্যে আজকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সিলেবাসে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে সম্পূর্ণ ভিন্নজাতের বলে আলাদা করা হয়েছে অন্যান্য বাংলা গান থেকে। যেন রবীন্দ্রসঙ্গীত অন্যান্য বাংলা গানের সঙ্গে এক পঙক্তিতে বসতে রাজি নয়।… গুরুদেবের সঙ্গীতজীবন ও সঙ্গীতচিন্তার কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত ভক্তদের কাছে আমাদের অনুরোধ এই যে, তাঁরা ভেদাভেদ ভুলে এ গানকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার কথা ভাবুন।… আভিজাত্যের গর্ব এনে, অন্যদের অস্পৃশ্য মনে করে তাদের ছায়া মাড়াবার দোষে যেন একে দোষী হতে না হয়।” বোঝাই যাচ্ছে, অনেকের সঙ্গে, আশ্রমেরও বেশ কিছু সঙ্গীতবেত্তাদের প্রতি এই বার্তা দিয়েছেন শান্তিদেব ঘোষ।

আসলে যখন কোনও প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি যেকোনও অর্থে খুব ক্ষমতাবান হয়ে ওঠেন, তখন অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষমতার অপপ্রয়োগ ঘটে যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের গানের আদর্শ পরিবেশনের ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। যা থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তা নির্ধারণে তিনি যে অনেকখানি মুক্তমনেরও পরিচয় দিয়েছেন, সেকথাও সত্যি। কিন্তু, সেই বিচারের ভার যখন অন্যদের দায়িত্বে গেল, যাঁরা নিঃসন্দেহে প্রত্যেকেই ছিলেন একেকজন শ্রদ্ধেয় সংগীতব্যক্তিত্ব, তাঁদের বিচারে বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেল, নিছক সাংগীতিক ব্যাকরণ ও স্বরলিপির প্রতি লক্ষ্য। সেখান থেকে তৈরি হল একধরনের রক্ষণশীলতা এবং কিছু ক্ষেত্রে ঘটল ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের অর্থহীন প্রয়োগ। এর ফলে, রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন, গান হবে ‘নদীর চলায় আর পাখির কণ্ঠে’ সেই জায়গাটা অনেকটা ব্যাহত হল। একধরনের বদ্ধ মানসিকতার কারাগারে বন্দি করা হল রবীন্দ্রসংগীতকে। তাই, একথা বলাই যায়, পঙ্কজ-দেবব্রত-সুচিত্রা-কণিকার মাপের শিল্পীরা, যাঁরা তাঁদের জিনগত বৈশিষ্ট্যে রবীন্দ্রসংগীতকে ধারণ করে ছিলেন, তাঁদের গান ও সাংগীতিক ধ্যানধারণাকে এরকম তথাকথিত ‘রক্ষণশীল’ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে একটা বড় ফাঁক বোধহয় থেকে যায় এবং সেটাই হয়েছিল। তবে একথা অনস্বীকার্য, এই বিচার-ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেখানে শিল্পীর জাতবিচারের বিষয়টিকে মূল্য না দিয়ে, সবেতেই একরকম ভাবনার প্রয়োগ ঘটালে তো বিচারের সার্থকতায় ব্যাঘাত ঘটবেই। এই ভ্রান্তি কখনওই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে না।

তথ্যঋণ :

১) ‘আমার যুগ আমার গান’― পঙ্কজকুমার মল্লিক (ফার্মা কেএলএম, ১৯৮০)

২) ‘আনন্দধারা’― কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (আজকাল, মাঘ ১৪১১)

৩) ‘পুরনো আখরগুলি'(নিবন্ধ)― সুচিত্রা মিত্র (বাংলা গানের পথচলা―অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, আজকাল, জানুয়ারি ২০১০)

৪) ‘রবীন্দ্রসঙ্গীত’― শান্তিদেব ঘোষ (বিশ্বভারতী, ১৯৬২)

ছবি সৌজন্য: Picryl, Pankaj Mullick foundation, Wikipedia

জন্ম ১৯৬৫-তে কলকাতায়। বেড়ে ওঠা চন্দননগরে। স্কুল জীবন সেখানেই। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক। ছোটো থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। গান শেখাও খুব ছোটো থেকেই। তালিম নিয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। দীর্ঘদিন মার্কেটিং পেশায় যুক্ত থাকার পর, গত বারো বছর ধরে পুরোপুরি লেখালেখি, সম্পাদনার কাজে যুক্ত। পুরনো বাংলা গান, সিনেমা, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়-সহ বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তমকুমারের "হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আনন্দধারা", রবি ঘোষের "আপনমনে", মতি নন্দীর "খেলা সংগ্রহ"। লিখেছেন "সংগীতময় সুভাষচন্দ্র" বইটি। সাত বছর কাজ করেছেন "মাতৃশক্তি" ও "জাগ্রত বিবেক" পত্রিকায়। বর্তমানে নিজস্ব লেখালিখি ও সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত।

One Response

রচনার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত