অনাগারিকতাকে রবীন্দ্রনাথ মানুষের ধর্ম বলে মনে করতেন। মানুষের ভাবনার ও যাত্রার পথে ‘আগার’ নেই। এখানেই মানুষ পশুর থেকে আলাদা। পশুর আছে গুহা, মানুষের আছে পথ। গুহায় আটকে থাকে পশু আর মানুষ এগিয়ে যায় পথে। সে পথ চলায় এক-কালের বিধি অন্যকালে যায় বদলে। এই অনাগারিকতা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও ধর্ম। তা কোনওদিনই কারাগার ছিল না– একসময় সেখানে যা সত্য বলে মনে হয়েছে পরবর্তীকালে সত্যের ধারণা বদলে গেলে বিধির পরিবর্তন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাছাড়া আর একটি বিষয়ও খেয়াল করা উচিত। যে কোনও প্রতিষ্ঠানই যখন আকারের দিক থেকে বড়ো হয়, তখন নানা নতুন নতুন ব্যবস্থা তৈরি করতে হয়। কথাটা রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ইন্দিরা দেবী জানিয়েছিলেন,

‘ছোটোকে হঠাৎ বড়ো করে তুলতে হলে কিছু এমন-অমন হবেই। তারপর যুগেরও তো পরিবর্তন হয়েছে। আগে যেখানে ছাত্র ছিল ১৫টি আজ যদি সেখানে ১৫০০ হয়, তবে ব্যবস্থা কিছু নিতে হবেই। বিষয়কে কেন্দ্র করে হয়তো কিছু মতভেদের সূচনা হয়েছে! কিন্তু আমার মনে হয় মূল জিনিসটা রক্ষা পেলে এ নিয়ে খুব বেশি মতভেদের কথা উঠবে না।’

প্রশ্ন হল, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এই ‘মূল জিনিসটা’ কী? এই মূল জিনিসটিকে একবাক্যে নির্দেশ করা অসম্ভব। তবে কতগুলি ভাবনা ও নীতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যায়। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে উপনিবেশ কর্তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, তারই বিকল্প হিসেবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সময় তাঁর নিজের কিশোরবেলার স্মৃতি প্রখর হয়ে উঠেছিল বলেই মনে হয়। তিনি নানা সময়ে নানা ইস্কুলে কিছুদিন করে পড়েছিলেন। সেই পড়ার সময় তাঁকে পীড়া দিয়েছিল সহপাঠীদের অশুচি স্পর্শ, শিক্ষকদের অসংবেদনশীল মন, ইট-কাঠের ঘেরা দিয়ে গড়ে ওঠা বিদ্যালয়ের কারাগারবৎ চেহারা, বিজাতীয় ভাষার বোধহীন প্রয়োগ, পাঠ্যসূচির কেজো চেহারা। এসব কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘জীবনস্মৃতি’-র পাতায় সরসভঙ্গিতে জানিয়েছেন। সে সরসতার মধ্যে তির্যকতা ছিল না, একথা বলা যাবে না। তাঁর নিজের গড়া বিদ্যালয়ে এগুলি যাতে না থাকে সে-বিষয়ে তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন।

কিশোর রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্পর্শকাতর মন দিয়ে ঔপনিবেশিক বিদ্যালয়ের সমস্যাগুলি টের পেয়েছিলেন। পরে জমিদারি করতে গিয়ে ভালো জমিদার হিসেবে দেশের মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রকৃত অবস্থা যে কী, তা বুঝতে পারলেন। এও বুঝতে পারলেন, নতুন গড়ে ওঠা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের ভদ্রলোক নেতাদের মনে ও কর্মসূচিতে দেশের পল্লীনিবাসী সাধারণ মানুষের যথার্থ কোনও অস্তিত্ব নেই। এদেশের সাধারণ মানুষ পাশ্চাত্যের অর্থে ‘পাবলিক’ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তাদের দাবি উত্থাপন করতে অসমর্থ। এ দেশকে যে ‘নেশন’ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে হবে তাও চাইতেন না রবীন্দ্রনাথ – বিশেষ করে পাশ্চাত্যে নেশনের যে মডেল গড়ে উঠছিল তা রবীন্দ্রনাথের অপছন্দের। সেই নেশনতন্ত্র মিলিটারিত্বের দম্ভে যে অপরকে দখল করতে সদা-তৎপর, তা উপনিবেশের প্রজারা টের পেতেন।

রবীন্দ্রনাথ তাই দেশের মানুষের জন্য গড়ে তুলতে চাইলেন ‘সমাজ’– সেই সমাজব্যবস্থার সঙ্গে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের যোগ থাক, এই ছিল রবীন্দ্রনাথের ভাবনা। এই ভাবনা সেই সময় নানাজন নানারকম করে ভাবছিলেন। উনিশ শতকের শেষ-দশকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মাধ্যমে দেশজ-সংস্কৃতির পুনর্নবীকরণ করা হচ্ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে প্রশাসক হিসেবে ভারতীয়দের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশজ ভাষাগুলিকে বিদ্যালয় পরিসরে জায়গা দেওয়া যায় কিনা, সে দাবি উঠছিল। এ সময়েই বিবেকানন্দ তাঁর গুরুভাইদের গ্রামে গ্রামে গিয়ে সেখানকার মানুষদের পড়াতে-শেখাতে বলছিলেন– ধর্ম নয় বিদ্যা।

আবার ইংরেজ উপনিবেশের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য পুরনো ভারতের শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন করা যায় কিনা, তাও ভাবা হচ্ছিল। বিবেকানন্দ কাশ্মীরে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাদর্শ-প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠান গড়তে চেয়েছিলেন– সে স্বপ্ন ও উদ্যোগ সফল হয়নি। ১৯০২ সালে বিবেকানন্দ মারা গেলেন। রবীন্দ্রনাথও শান্তিনিকেতনে এই সময়ে তাঁর ব্রহ্মবিদ্যালয় গড়ে তোলার সময় ভারতীয় তপোবনের আদর্শ ও ব্রহ্মচর্যের ধর্মকে বড়ো করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর বিদ্যালয় সম্বন্ধে এই পর্বে তিনি যে-সমস্ত চিঠিপত্র লিখেছিলেন তাতে ব্রহ্মচর্যনিষ্ঠ তপোবনের কঠোর আদর্শের কথা আছে। পরে রবীন্দ্রনাথ এই কঠোরতা থেকে সরে এসে খানিক মধ্যপন্থা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বিদ্যালয়ে ক্রমে ছাত্রীদের প্রবেশ সুগম হয়।

ক্ষিতিমোহন সেন ও বিধুশেখর শাস্ত্রীর আগমনের ফলে শিক্ষালয়ে পুরনো ভারতের দার্শনিক ভাবনা রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করল– ক্ষিতিমোহন ও বিধুশেখর দু’জনেই ঐতিহ্যনিষ্ঠ, পরমতসহিষ্ণু মানুষ ছিলেন। কাজেই পুরনো ভারতের আদর্শের নামে আচারের সংকীর্ণতা শান্তিনিকেতনকে গ্রাস করেনি। তবে রবীন্দ্রনাথ জানতেন রান্না-খাওয়া, একসঙ্গে বসা-প্রণাম ইত্যাদি ক্ষেত্রে হিন্দুসমাজে জাতিভেদনিষ্ঠ যে আচার চালু, তা শান্তিনিকেতনে প্রথমেই অস্বীকার করা যাবে না। ফলে প্রথম দিকে বজায় রাখতে হয়েছিল আচার-বিচারের পাট। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে তার প্রমাণ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। পরে ধীরে ধীরে এই বাছ-বিচার চলে যায়।

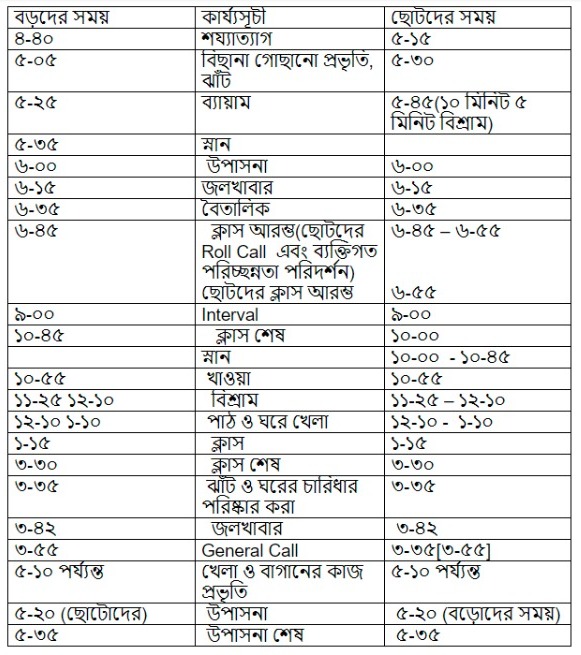

রবীন্দ্রনাথ মোদ্দা কতগুলি বিষয়কে তাঁর প্রতিষ্ঠানে বজায় রাখতে চাইলেন। তাঁর বিদ্যালয়ের জীবনযাত্রায় উপকরণের প্রাচুর্য থাকবে না, পড়ুয়াদের স্বাবলম্বী হতে হবে, পার্শ্ববর্তী গ্রামসমাজ ও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে, আচার্য ও পড়ুয়াদের মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সহজ সম্পর্ক থাকবে। পড়ুয়াদের নিজস্ব মতামত গড়ে তোলবার জন্য তাদের স্বাধীনতা দেওয়া হবে। নিজেদের মধ্যে সমস্যা হলে পড়ুয়ারা তা নিজেরাই মেটাবেন। এই বিষয়গুলি বজায় রাখার জন্য এখানে বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের কেমন জীবনযাপন করতে হত সে রুটিনের কাঠামো দেওয়া যেতে পারে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত খাতা থেকে। রথীন্দ্রনাথের এই খাতায় ‘দৈনিক কর্ম্মের তালিকা’য় চোখ রাখলে বোঝা যাবে রবি ঠাকুরের এই প্রতিষ্ঠান কতটা নিয়মতান্ত্রিক।

এই নিয়মে যারা চলবে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলার নিজস্ব ধারণা গড়ে উঠবে সন্দেহ নেই। ১৯২৯-৩০ সালে যখন এই কর্মসূচি পালন করা হত তখন শান্তিনিকেতনের বিদ্যাভবনের অধিনেতা বিধুশেখর শাস্ত্রী।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। তিনি বুঝতে পারলেন ভারতবর্ষের ও বিশ্বের মানুষের কাছে তাঁর ভাবনার ও মতামতের গুরুত্ব আছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে কেবল তখন তিনি আর ইস্কুলের কাঠামোয় আটকে রাখলেন না। তা সম্প্রসারিত হল। এই সম্প্রসারণের সময়টি ১৯১৬-পরবর্তী। সেই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর নেশন-বিরোধী চিন্তাভাবনা স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে শুরু করলেন। তাঁর এই নেশনবিরোধী মনোভাব বিদেশে অনেক জায়গাতেই সমর্থন পায়নি। রবীন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ সইতে হয়েছিল। তাতে তিনি অবশ্য দমে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না। বোলপুরে বিশ্বমানবের মিলনক্ষেত্র হিসেবে সম্প্রসারিত করতে চাইলেন তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে।

বিশ শতকের দ্বিতীয়-দশক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমীপবর্তী সময় অবধি রবীন্দ্রনাথের যে জীবৎকাল, সেই পর্বে তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কর্মকাণ্ড এই সম্প্রসারণের নীতিকে রূপায়িত করার জন্যই। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বিশ্বভারতী পরিষদ্-সভার প্রতিষ্ঠা উৎসবে সভাপতির অভিভাষণে বলেছিলেন,

‘ভারতবর্ষ দেখেছে যে, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে যে state আছে তা কিছু নয়।… সামাজিক জীবন সম্বন্ধে ভারতবর্ষের মেসেজ কী? আমাদের এখানে গ্রুপ ও কম্যুনিটির শান খুব বেশি। এরা intermediary body between state and individual। … আমরা সে দেশ [য়ুরোপ] থেকে economic organization কে গ্রহণ করে আমাদের village community কে গড়ে তুলব।’

সভাপতির অভিভাষণে যে কথাগুলি বলা হল তাই রবীন্দ্রনাথের মনের কথা। তাঁর প্রতিষ্ঠান পল্লী-পুনর্গঠন করল শ্রীনিকেতনের কার্যাবলীর মাধ্যমে। ব্রতীদলের সদস্যরা গেল গ্রামে গ্রামে– হাতে-কলমে গ্রাম-গঠনের কাজ করতে। গ্রামের মানুষদের কারিগরী শিক্ষা দেওয়ার জন্য গড়ে উঠল শিক্ষাসত্র। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃষিবিদ্যা ব্যবহৃত হল গ্রামের কৃষিজীবীদের সহায়তার কাজে। প্রকৃতির সঙ্গে বিজ্ঞানের বিবেচনাময় সহযোগ জরুরি। সাধারণ মানুষ যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে আসতে পারেন না তাঁদের জন্য রইল লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা।

সমাজ নির্মাণের জন্য শিক্ষা ব্যবহৃত হল বলে যে উচ্চ-গবেষণামূলক কাজ আটকে রইল তা নয়। রবীন্দ্রনাথ আচার্য আর অধ্যাপক দুই শ্রেণিতে ভাগ করে দিলেন শিক্ষকদের। আচার্যরা করবেন বিদ্যা উৎপাদন আর অধ্যাপকেরা দেবেন পাঠ, বিদ্যার সম্প্রচারই তাঁদের কাজ। এ প্রতিষ্ঠানে ডাক পড়ল দেশ-বিদেশের চিন্তকদের। কেবল যে পাশ্চাত্যের দিকেই মুখ ঘুরিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তা নয়। এশিয়ার দুই বৃহৎ সভ্যতা জাপান ও চিনের প্রতি তাঁর গভীর মনোযোগ। জাপান আর চিন পাশ্চাত্যের ধরনে নেশন হয়ে উঠতে চাইলে আপত্তি জানান রবীন্দ্রনাথ। তাঁর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এশিয়ার দুই প্রাচীন সভ্যতা চিন ও জাপানের শিক্ষা-ভাষা-সংস্কৃতি পাঠের আয়োজন হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার প্রতি তাঁর অভিনিবেশ। আবার ভারতীয় সভ্যতায় ইসলামের অবদানকে স্বীকার করেন– ইসলামের ভারতীয় রূপের গুরুত্ব অপরিসীম। গড়ে ওঠে পুথিশালা– মুদ্রণপূর্ব ভাষা-সংস্কৃতি পাঠের আয়োজন ছাড়া চলবে কেমন করে।

এও লক্ষ করার মতো এই প্রতিষ্ঠানে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ভাষায় ‘rigid standardized product’ তৈরি হত না। যাতে তৈরি না হয়, সেজন্য পাঠ্যসূচিতে এমন অনেক কিছুই থাকত, যা সচরাচর প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয় না। সংগীত-নৃত্য-চিত্রকলা এখানে পড়ানো শুরু হল। এই বিদ্যাগুলি পড়ুয়াদের মেয়েলি করে তুলবে এমন অভিযোগ উঠেছিল। এই অভিযোগের পেছনে কাজ করে যাচ্ছিল উনিশ শতকের সাহেবি অভিযোগের স্মৃতি। সাহেবরা এদেশীয়দের মেয়েলি বলে ঠাট্টা করত। অ্যাংলিসিস্ট মেকলের এই ঠাট্টাকে গুরুত্ব দেবেন কেন রবীন্দ্রনাথ? গানের জোর কত তা তো স্বদেশি আন্দোলনের সময় সাহেবরা টের পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের গান গলায় নিয়ে বাঙালিরা বঙ্গভঙ্গের সময় পথে নেমেছিল, রাখী বেঁধেছিল। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ জানতেন এই কলাবিদ্যার আয়োজন না করলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ– নারী-পুরুষের যুগলেই শিক্ষার যথার্থ রূপদান সম্ভব।

শান্তিনিকেতনের মেয়েরা খেলেছে, রান্নাবান্নার কায়িক শ্রম করেছে, আবার কলাবিদ্যাতেও হয়ে উঠেছে সমান পারদর্শী। শান্তিনিকেতনের ছেলেরাও কলাবিদ্যায় কম পারঙ্গম নয়। সাংস্কৃতিক লিঙ্গের খাঁচাকে ভাঙতে চেয়েছে এই প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার সঙ্গে অভিকরণের যোগ ঘটেছে নাটক ও নৃত্যনাট্যের মাধ্যমে। শান্তিনিকেতনের নিজস্ব স্থাপত্যশৈলী ও গৃহসজ্জা গড়ে উঠেছে।

এইভাবে ধাপে ধাপে ক্রমে বিদ্যার সঙ্গে জীবনের ও জীবনের সঙ্গে বিদ্যার সমন্বয়ে যে প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে বিকশিত হয়ে উঠেছিল তার মধ্যে অভাব-অভিযোগ যে একেবারে ছিল না, তা নয়। ছিল, খুবই ছিল। কর্মব্যস্ত রবীন্দ্রনাথের পক্ষে একাগ্রচিত্তে সর্বদা তাঁর প্রতিষ্ঠানের উপর নজরদারি করা সম্ভব ছিল না। ফলে তাঁর আশ্রমে সহযোগীদের মধ্যে অনেক সময়েই প্রাধান্যের ও গুরুত্বের অধিকার নিয়ে টানাপড়েন চলত। যোগ্য কর্মী যাঁরা তাঁদের কারও কারও প্রয়াণ এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছিল। পরাধীন দেশে যে কাজের ব্রত এই প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করেছিল, স্বাধীন দেশে সেই ব্রত কীভাবে পালিত হবে সে প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া জরুরি। জহরলাল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ ও সেই আদর্শের সঙ্গে সমাজ ও দেশের সম্পর্ক বিষয়ে অবহিত ছিলেন। নিজের কন্যা ইন্দিরাকে এখানে কিছুদিনের জন্য পড়তেও পাঠিয়েছিলেন। স্বাধীন ভারতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাই কেবল গুরুত্বই পায়নি এই বলয়ের অধীন মানুষদের নেহেরু দেশের কাজে লাগিয়েছিলেন।

সময় বদলায়, দেশও বদলেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠানও রূপে-রূপান্তরে এখনকার চেহারা নিয়েছে। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এখন কেমন আছে বা কী করছে তা বিশ্লেষণ করা জরুরি। তবে তার থেকেও জরুরি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মূল নীতিগুলিকে লালন করা। সেগুলি নিজেদের জীবনযাত্রার অঙ্গ করে তুললে লাভই হবে।

*ছবি সৌজন্য: লেখক, Twitter, amazon

১. ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, কবি-প্রসঙ্গে বক্তব্যের অনুলিখন, রবীন্দ্র স্মৃতি-সংগ্রহ, সুপ্রিয় ঠাকুর (সম্পা), কিংবদন্তী, ২০২১, পৃ. ৯২

২. ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সভাপতির অভিভাষণ, শতবর্ষে বিশ্বভারতী, সংকলন ও সম্পাদনা গৌতম ভট্টাচার্য, কারিগর, ২০২১, পৃ. ১৭৪-১৭৫, ১৭৭

বিশ্বজিৎ রায়ের জন্ম ১৯৭৮-এ, কলকাতায়। রামকৃষ্ণ মিশন পুরুলিয়ায় স্কুলজীবন কাটিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত পড়াশুনো। উভয় পর্যায়েই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। বর্তমানে বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। এবং বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক হিসেবে বাংলা সাহিত্যজগতে সুপরিচিত। রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধ সংকলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ: স্বদেশে সমকালে’, ‘সচলতার গান’, ‘সব প্রবন্ধ রাজনৈতিক’। এর বাইরে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মুক্তগদ্যের বই ‘ঘটিপুরুষ’, ‘অন্দরবেলা’ ও ‘ইস্কুলগাথা’ এবং পদ্যের বই ‘বিচ্ছেদ প্রস্তাব’ ও ‘গেরস্থালির পদ্য’। ‘ঘটিপুরুষ’ গ্রন্থের জন্য পেয়েছেন নীলাঞ্জনা সেন স্মৃতি পুরস্কার।