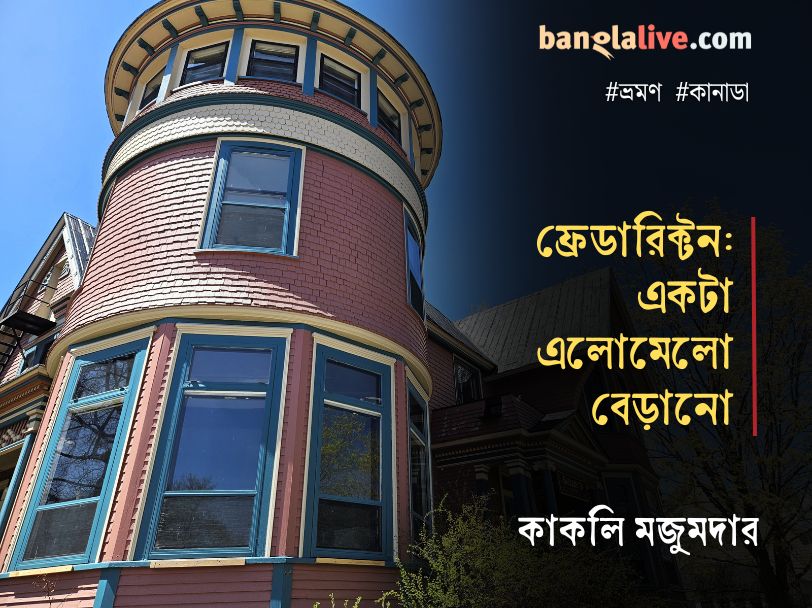

এই টাওয়ার বেড় দিয়ে নেমে যাচ্ছি শহর দেখতে। হাঁটা পথে। এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে নামার মতো। লোহার পাতের সিঁড়ি। চলার অংশটুকু ছেড়ে দু’পাশে তুষারের স্তুপ। মনে হচ্ছে শীতার্ত দার্জিলিং। এক সুদর্শন যুবকের কাঁধে শ্বেত পন্ডা। সেই শান্ত প্রাণীটি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে অতিথিদের। তখন বোঝা গেল এ হল রাশিয়ান অপুর কাঁধে সন্তান কাজল।

অদূরে রেলিং-এর ওপাশে একটি পেঙ্গুইন। গায়ে কালো কোট। ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে। তার পিছনের দেওয়ালে গ্রাফিতিতে এক জোড়া চোখ। শহরের আনাচে-কানাচে এমন অনেকানেক শিল্পসমৃদ্ধ দেওয়ালচিত্র চোখে পড়েছে। আবার অভিজাত এলাকায় পথের ধারে ধারে মোড়ে মোড়ে স্কোয়ারে ভাস্কর্য। যেন আমাদের পদশব্দে এইমাত্র থিতু হলেন। রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতা পরিচয় দেয় এদের সৌন্দর্যপ্রিয়তার। শহরের কোথাও, এমনকি মাছের খোলা বাজারেও কোনও আবর্জনা খুঁজে পাইনি। ‘হে মোর দুর্ভাগা দেশ’ কোটি কোটি টাকার ‘স্বচ্ছ ভারত’ নামের লোকদেখানো ভড়ং-এর প্রয়োজনই হত না যদি সুন্দরের প্রতি সাচ্চা প্রেম থাকত আমাদের।

আমরা চলেছি রাশিয়ার দ্বিতীয় উচ্চতম স্থাপত্য ‘আলেওশা’ সন্দর্শণে। পথে পড়ল ‘চার্চ অফ সেভিয়ার অন দ্য ওয়াটার’, যার ডোমগুলি সোনার পাতে মোড়া— একজন সমুদ্রপথযাত্রীর স্মৃতিতে। বড় রাস্তা থেকে ঢালে অল্প নেমে চার্চের সুসজ্জিত চত্বর। এখন তুষারের তলায় ঘুমন্ত। চার্চের তিনটি ভিন্ন আকৃতির স্বর্ণ-গম্বুজ। আশ্চর্যের বিষয় এই মূল্যবান গির্জা গড়ে উঠেছিল সম্পূর্ণ জনগণের দানে। কেন? তথ্যভাণ্ডারে পেলাম ১. “the church gots its name from icon of Christ walking on water”. ২. This gold domed church, build in 2002 from public donation, is a part of memorial complex dedicated to the memory of Murmansk’s seaman who perished in peacetime. এই savior শব্দটির অর্থ রক্ষাকর্তা। তবে কি বলতে পারি, মৎস্য শিকারীদের সমুদ্রযাত্রা নিরাপদ হওয়ার জন্যে প্রভু যিশুর আশীর্বাদ প্রার্থনার ফলশ্রুতি এই স্থাপত্য! বাঘের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে সুন্দরবনে বনবিবির পুজার সঙ্গে এর কোনও ভেদ নেই।

যেমন ভিন্নতা নেই মনোবাঞ্ছা পূরণের আকাঙ্ক্ষাতেও। স্বদেশে মানতের জন্য দেবস্থানের গাছে সুতো বাঁধা বা ঢিল ঝোলানোর সঙ্গে এদেশের রেলিঙে তালা লাগিয়ে যাওয়ার ফারাক নেই কোনও। লেনিন মিউজিয়ামের নদীতীরে, ইরকুটস্কের আঙ্গারা নদীপাড়ে, মস্কোভার ধারে ধারে হাজার হাজার তালা। জেনেছি, নববৈবাহিক সম্পর্কের স্থায়িত্ব কামনায় চেন-তালা লাগিয়ে চাবি নদীতে ছুড়ে দেওয়ার রীতির কথা। আসলে মানুষ অভিন্ন, শুধু দেশ জাতি ধর্মটুকুই ভিন্ন— তারই নিদর্শন এই রীতি।

মধ্য সাইবেরিয়া থেকে মস্কো ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলে দীর্ঘ সফরের সুবাদে দূর নজরে প্রচুর গির্জা দেখতে পেয়েছি। তাতে মনে হয়েছে রাশিয়ান চার্চের স্থাপত্যে মুসলিম স্থাপত্যের ছাপ প্রবল। এই চার্চটিও তার ব্যতিক্রম নয়। বৈচিত্রের বিচারে মস্কোর রেড স্কোয়ারের সেন্ট ব্যাসিল চার্চটি শ্রেষ্ঠতম। তবে এই অর্থোডক্স গির্জার গঠনটিও বেশ আকর্ষণীয় ও বৈচিত্রময়। মূল অংশ দুটি। সামনের অংশ দ্বিতল শুভ্র চারদেওয়ালে ঘেরা। প্রতি দিকে তিনটি খিলানের ওপর ঢালু নীল চালা। এখন তা তুষারে মুড়ে সাদা। ত্রিতলটি গোল লাইটহাউসের মতো। তার মাথায় তাজের মতো চ্যাপ্টা গম্বুজ, সোনা দিয়ে মোড়া। শীর্ষে পবিত্র ক্রশ। এই অংশের সম্মুখভাগে অর্ধচোঙ্গাকৃতি অংশের ওপর এক চতুর্থাংশ গোলকের সুবর্ণ গম্বুজ।

গির্জার পরের অংশটির নিম্নাংশ প্রথমটির মতো, তবে উচ্চতায় অর্ধেক। তার ওপর তিনতলাটি ষড়ভুজাকৃতি। এর ওপর দিকটা লম্বাটে হয়ে উঠেছে। নীল রঙের এ অংশটি না থাকলে মসজিদ বলে মনে হওয়াই সঙ্গত। চারতলার ওপর অপেক্ষাকৃত ছোট বৃত্তাকার বাতিঘর। তারপর লম্বাটে কাঞ্চন মিনার। সর্বোচ্চে পবিত্র খ্রিস্টিয় চিহ্ন। হিন্দুদের ত্রিশূলের মত অবস্থানে।

এই সাতসকালে দ্বার রুদ্ধ। তাই পরিক্রমার পর আরও নীচে নামতে থাকি। অদূরেই পাঁচতলা লাল-সাদা লাইটহাউস কাম স্মৃতিস্তম্ভ, ১৮ মিটার উচ্চতা। ওপরে কাচের ঘরে ঘুরন্ত বাতিস্তম্ভ, নাবিকদের নিশানা দিয়ে বলে, “ঘরে ফেরার সময় এসে গেছে”। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত নাবিক ও পাইলটদের নামাঙ্কিত। এটিই এ শহরের পরিচায়ক আইকন।

এগিয়ে চলেছি অলেওশা লক্ষ্য করে। রাশিয়ার দ্বিতীয় উচ্চতম মূর্তি। বড় রাস্তা পার হব, তখনই একটা লম্বা বাস এসে থামল। তার তিনটি স্লাইডিং দরজা। মাপে প্রায় একটা রেলের এসি বগির মতো। কাচের বড় জানলা। বাকি অংশ চিত্রিত। চালক মহিলা। এ প্রসঙ্গে জানাই এ দেশের প্রায় সমস্ত বাসের চালকের আসন প্রমীলারা অলঙ্কৃত করছেন। দোকানপাটেও রমণীকূলের একচেটিয়া দাপট। মজার ব্যাপার এটি না বাস না ট্রাম। হাঁসজারুর মতো এর নাম ট্রলি বাস। মাথায় ট্রামের মত টিকি। অথচ বাসের মত চাকা। লাইন পাতা নেই। চলে টায়ারে গড়িয়ে। খটকা লাগে চাকা থাকলে তো স্টিয়ারিং ঘোরাতে হয়। তাহলে ওভারহেডের সঙ্গে টিকির সামঞ্জস্য রাখে কীভাবে? তথ্যভাণ্ডার এ বোকার উত্তর দিতে অক্ষম। তবে গোগোল-ভাঁড়ার হাতড়ে যা পেলাম তার নির্যাসে বলি, ট্রলিবাস প্রথম চালু হয় ১৮৮২ সালে, বার্লিনে। ডাবল-ডেকার ট্রলি চলে ইংল্যান্ডের রিডিং শহরে ১৯৬৬ সালে। এ ছাড়া শানপাওলো, কেমব্রিজ, ম্যাসাচুসেট শহর সহ ৪৩ টি দেশে প্রচলিত। অথচ আমার শহর কোলকাতা থেকে এই পরিবেশবান্ধব পরিবহন-বন্ধুটিকে লাটে তুলে দিচ্ছি। অথচ এটাই ছিল এশিয়ার প্রথম ট্রাম লাইন, ১৮৭৩ এ স্থাপিত আর্মেনিয়াম থেকে শিয়ালদহ।

রাস্তার ওপারের পথ এক টিলায় চড়েছে। সেদিকে এগিয়ে দেখি টিলার ওপর এক মুক্তাকাশ মিউজিয়াম। লাল ইঁটের বৃত্তাকার প্রাচীরে বড় বড় সাদা কালো আলোকচিত্র। যুদ্ধের সময়টা ধরা হয়েছে। তার মধ্যে সারা শহর ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়ার চিত্রটায় বুকে মোচড় দেওয়া বেদনা। আবার সেই ধ্বংসের মাঝে কর্মরত হাসিমুখ নাগরিকদের দেখে মন ভরে ওঠে। মনে হয় দুঃখ-দুর্দশার এত ক্ষমতা নেই যা দিয়ে মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনাকে হার মানাতে পারে। আর তাই এই চূড়ায় দাঁড়িয়ে দেখছি বৃত্তাকারে সারা শহরটাকে। জমজমাট বাড়িঘর, চকচকে পথ, বিশাল রেল ইয়ার্ড, নদীর পাড়ে জাহাজ বন্দর। শুধু নদীর ওপারের পাহাড়টা একইরকম। আর এই প্রত্ননিদর্শনের কেন্দ্রে একটি আধপোড়া স্তম্ভ। এই দু’জন মুরমন্সকের পূর্বাপরের সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে।

এই চত্বরের উত্তরে গড়ের মাঠ। এখন কতিপয়ের স্কেটিং চলছে। এ আসলে বিশাল সরোবর। নাম লেক সেময়নোভস্কয়। ওপারে পৃথিবীবিখ্যাত ওসেনারিয়াম, যেখানে ডলফিনের সার্কাস বিস্ময়কর।

প্রায় সারা শহর থেকে যে সৌধটি দেখা যায় সেদিকে এগিয়ে চলি। সে টিলার নাম গ্রিন কেপ হিল। এখন কোথাও সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। বরফের স্তুপ মাড়িয়ে এড়িয়ে গড়িয়ে ও চড়ে পৌঁছে গেছি আলেওশা মূর্তির ঠিক পিছনে। মনে জিজ্ঞাসা ‘আলেওসা’র অর্থ কী? মূল শব্দ এসেছে গ্রিক ভাষার ‘অ্যালেক্সি’ থেকে, যার অর্থ রক্ষাকর্তা। সেটিই রাশিয়ান আদলে ও আদুরে ডাকে হয়েছে ‘আলেওশা’। গ্রানাইট ফলকে লেখা “Defenders of the Arctic – the warriors of the 14th Army, 19th Army, Red Banner Northern Fleet, 7th Air Force, 82nd and 100th Border Troops, and Partisan groups “Soviet Moormen”, “Bolshevik Arctic”, “Polarmen”, “Stalinists”, and “Bolshevist”. We honor their defense of this land!” প্রতিটি শৈব ক্ষেত্রে ভৈরব স্থানের মত। ভৈরব যেমন মহাদেবের সিকিউরিটি গার্ড এই আলেওসাও তেমনি এ শহরের ভৈরদেব।

দুটো অ্যান্টি এয়ারক্রাফট মেশিনগান, একটি হেলানো ত্রিকোণাকৃতি পিরামিড আর লং কোট ও হেলমেট পরিহিত এক সটান সৈনিক বাঁ পা সামনে এগিয়ে রেখেছে। পিঠে মেশিনগান ঝুলছে। অর্ধ পরিক্রমায় মূর্তির মুখোমুখি। দুটি হাত অগ্নেয়াস্ত্রের সিলিঙয়ে ধরা। ২৩ ফুট উঁচু বেদির সামনে লকলকে অমরজ্যোতির শিখা। এই ঠান্ডা উপেক্ষা করেও বেদিতে টাটকা ফুলের স্তবক। এ প্রসঙ্গে জানাই এ দেশে ফুল শুভেচ্ছার বার্তা দেয় না, ফুলের স্তবক সুখের নয়, শোকের স্মারক। ‘আলেওসা’র নজর নদীর খাঁড়ির অভিমুখে— অর্থাৎ, যে দিক থেকে আক্রমণ ধেয়ে এসেছিল। মূর্তির উচ্চতা ১১৬ ফুট। সবমিলিয়ে ১৪ তলা বাড়ির সমান। কোথাও কোনও অলঙ্করণের বালাই রাখেননি পরিকল্পনাকার এ. পোক্রোভস্কাই। রোমান্টিকতা-বর্জিত চূড়ান্ত কঠোর বাস্তবতার সাথে যা মানানসই। অথচ মূর্তির মুখায়বয়বটি ভারি রোমান্টিক, যা ভূমিতে দাঁড়িয়ে বোঝা না গেলেও অন্তর্জালের ক্লোজ শট দেখে মনে হয়েছে— সরল, নির্ভিক, সঙ্কল্পে অটল, স্থিরবুদ্ধির এক সদ্যযুবা। যার দৃষ্টি বহুদূর বিস্তৃত। স্থাপত্যটি ফাঁপা কংক্রিটে নির্মিত। নির্মাতা আই. ডি. ব্রডস্কাই। ওজন ৫০০০ টন।

এই গ্রিন কেপ হিল থেকে রাতের আকাশ পরিষ্কার থাকলে মেরুজ্যোতি দেখা যেতে পারে বলে তথ্যভাণ্ডার জানাচ্ছে। কিন্তু শহুরে আলোকপ্রভায় যদি তা দেখা না যায়? তাই হস্টেলে ফিরে এসে রিসেপশনে খোঁজ নিলাম। কিন্তু ভাষার প্রতিবন্ধকতায় বোঝানো গেল না আমরা কী চাইছি। একজন রাশিয়ান নিজের কাজে এসেছিলেন। তিনি অল্পস্বল্প ইংরেজি বোঝেন। তার কালঘামের বিনিময়ে আমাদের হাতে এল একটি এজেন্সির কার্ড। সেখানে ফোন করে জানা গেল আজ অরোরা আবির্ভূত হবার সম্ভাবনা ৬৫ শতাংশ। পূর্বাভাস তাই বলছে। কাল কী হবে সঠিক জানা কঠিন। তাই সেই এজেন্সির সাথে কথা পাকা হয়ে গেল। তৈরি থাকতে হবে রাত সাড়ে ন’টায়। সারা রাত খোলা আকাশের তলায় থাকার যথোপযুক্ত পোশাক সহ। ফেরা হবে ভোর সাড়ে তিনটে। আর্থিক চুক্তিটি হল যদি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় তো ৯০০০ রুবল। না হলে ৭০০০ রুবল।

নিজেদের রান্না করা ভাতে-ভাত, ডিম সেদ্ধ খেয়ে তৈরি হয়ে নিলাম। এ প্রসঙ্গে লংকার একটা ছোট্ট গল্প বলে নিই। এ শহরে ছোট লংকা অমিল। একটা লংকার মাপ বড় ঢেড়সের মত। তার গোড়ায় হালকা ঝাল আর আগা মিঠে। আমাদের পাহাড়ি লংকা ডেলো, যা কুলের মত মাপ, তার একটা রাশিয়ান জিভে পড়লে ফারকোট খুলে বরফে গড়াগড়ি দিতে হবে এদের। তো আমাদের পাঁচ স্তরের পোশাক পরার বহরে মনে হচ্ছিল বেড়াতে নয়, যুদ্ধে যাচ্ছি বুঝি। আর তারপর একেকজনের চেহারা যা দাঁড়াল তাতে মনে হচ্ছে সাতটি ইউরি গ্যাগারিন। সঠিক সময়ের পনেরো মিনিট আগেই হাজির রোমান, গাড়ির চালক কাম গাইড কাম মালিক। হাসিমুখ, যেন অনেকদিনের চেনা মানুষ।

গাড়ি ছুটল শহর ছেড়ে হাইওয়ে ধরে অনেক দূরে। প্রায় পৌনে ঘণ্টায় ষাট কিমি পার হয়ে এক নির্জন স্থানে। এর নাম দেব্লাঙ্কাওয়ে। শহর থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে নর্থ লাইট দেখার সর্বোত্তম স্থান। জনশূন্য হাইওয়ের ধারে এক অর্ধবৃত্তাকার সমতল ক্ষেত্র। পঞ্চাশ মিটার পর খাদ। ওপারে অনুচ্চ পাহাড়। এক পাশে সিমেন্টের ছাতা ভেঙে পড়ে আছে, হয়ত বরফের চাপে। সব কিছু শুভ্র তুষারে ঢাকা। চাঁদের আলো না থাকলে এসব বোঝা অসম্ভব হত। আর একটা সাদা ওয়াগান আগে থেকেই মজুত। জাপানি মহিলাদের দল, ওদের সেলফি তোলার হিড়িক, ছবি তোলার নানান গ্যাজেটস। হালকা আলোতে মনে হচ্ছে চাঁদের বুকে যেন মহাকাশচারীরা ঘুরে বেড়াচ্ছি। আকাশে হালকা মেঘের আনাগোনা। চাঁদের আলোতে প্রতিভাত পাতলা ওড়না এখানে ওখানে ভেসে আছে। এসব মেরুজ্যোতি দেখার সহায়ক নয়, তাই হতাশা কাটাতে ইতিউতি পদচারণা। আমি খাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একজন জাপানি মহিলা এক দৌড়ে আমাকে ডিঙিয়ে গেল। মাটি থেকে তুলে নিয়ে গেল নিচু তেপায়া দূরনিয়ন্ত্রিত ক্যামেরাটা, যাতে আসাবধানে মাড়িয়ে না ফেলি।

হঠাৎ আকাশে চোখ তুলে দেখি হালকা মেঘেদের মধ্যে চপলতা। একটার পর একটা স্তর আসছে সরে যাচ্ছে অতি দ্রুত। মিলিয়ে যাচ্ছে নিমেষে। যেন হাই স্পিডে চালানো মেঘের চলচ্চিত্র। এই নাকি মেরুজ্যোতির ভেল্কি! হায় কপাল। এই দেখার জন্যে এতদূর আকাশপথ পাড়ি দেওয়া। এর জন্যে হন্যে হয়ে হিমাঙ্কের ২৫ ডিগ্রিতে মাঝরাতে উন্মুক্ত আকাশের নীচে হাপিত্যেশ করে অপেক্ষা করা? আকাশে বিশাল চাঁদের বলয় আর আমাদের মন ভোলাতে পারছে না। প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করেও রঙের খেলা তো দূরস্ত, মেঘের নড়ন-চড়নও আর দেখা গেল না। রোমান ফ্লাস্কে কফি এনেছিল। হাতে হাতে বিতরণ, আর ব্যবহারের পর আবার হাতে হাতে কাগজের কাপ ফেরত নিয়ে গাড়ির ডিকিতে ভরে নিল। বলল, “আর ইউ সাতিস্ফায়েদ?” আমাদের অভিব্যক্তিতে অসন্তোষ। ও বলল, “লেত আস মুভ”। গাড়িতে চেপে বসলাম। আঃ উষ্ণতার কী আরাম! মনে হতাশা। তবে কি আগামীকাল আবার বুক করা হবে রোমানকে। রোমান চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছে প্রায় ১৪০ কিমি গতিতে। কিন্তু অভিমুখ আলোর দিকে নয়। অন্ধকারের দিকে। জানি না ওর অভিপ্রায়।

আমাদের অভিপ্রায় স্বচক্ষে অরোরা বোরিয়ালিস দেখা। এই একই ঘটনার আর একটি নাম অরোরা অস্ট্রালিস— যা দক্ষিণ মেরুর আকাশে খেলা করে। ‘বোরিয়াস’ হল বায়ু। আমাদের মহাকাব্যে আছে যেমন পবন দেবতা। আর আরোরা শব্দ এসেছে গ্রিক মহাকাব্যের চরিত্র থেকে। সেই গল্পের নির্যাসটি হল এইরকম—

অরোরা এক পরির নাম। অসামান্য সৌন্দর্যে গরবিনী। স্বর্গের আর কেউ তার মতো পবিত্র নয়। তাই অনাঘ্রাতা থাকা তার প্রতিজ্ঞা। তিনি ভোরের দেবী। সারা আকাশ জুড়ে তার বিচরণ বায়ুরথে সওয়ার হয়ে। চন্দ্র তার বোন, আর সূর্য তার ভাই। তাই এদের নিয়ন্ত্রণের রাশ অরোরার হাতে। তার অনুমতিতে হয় ভোর, নির্দেশে নামে রাত। প্রতি প্রভাতে সে নেমে আসেন ধরাধামে, মাটির ঘ্রাণ নিতে। ফুলের স্পর্শ পেতে। তাই তিনি পৃথিবীতে পূজিতা ভোরের দেবী রূপে। একদিন এক প্রজাপতির সাথে খেলতে খেলতে গিয়ে পড়লেন অপূর্ব এক ঝরনার বুকে। সেখানে তখন এক অনিন্দ্যসুন্দর যুবা স্নানরত। তার নাম টিথোনিয়াম। টিথো ট্রয়ের রাজা প্রিয়ামের প্রিয় ভাই। যুবকের যৌবনে মুগ্ধ পরি নিজেকে নিবেদন করল। স্বর্গের কেউ জানল না অনাঘ্রাতা রমণীর প্রতিদিনের প্রণয়ের কথা। ভোরের পর আরোরার আর স্বর্গে ফিরতে মন চায় না। অথচ ধরার বাঁধনেও ধরা দিতে নারাজ। তাই একদিন ছলে-বলে টিথোকে রথে চাপিয়ে নিয়ে সটান হাজির স্বর্গের সম্রাট জিউসের সমীপে। ব্যাসদেবের মহাকাব্যে আছে অর্জুনকে উলুপী নিয়ে গিয়েছিল পাতালে। নাগকন্যা উলুপীর আকাঙ্ক্ষা পূরণের পর অর্জুন ফিরে এসেছিলেন শক্তিতে আরও বলশালী হয়ে। আর হোমারের মহাকাব্যে টিথোনিয়ামের পরিণতি অতি করুণ। আদরের অরোরার আবদারে জিউস পার্থিব টিথোকে অমরত্ব দিলেন, আর সঙ্গে তির্যক হাস্য। আবেগের প্রাবল্যে অরোরা প্রিয়তমের চিরযৌবনের বর প্রার্থনা করতে ভুলে গেছেন। জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে টিথো ক্রমে অসমর্থ হতে থাকে। সুখ, ভোগ এসব চিরস্থায়ী নয়। একমাত্র স্থায়ী হয় প্রশান্তি। এদিকে ভোগোন্মত্ত অরোরা ক্রুব্ধ হয়ে টিথোনিয়ামকে গুবরে পোকায় পরিণত করে দিলেন। তাই কি গুবরেরূপী টিথো প্রেমের প্রতিদান দিতে মাটির গোলা গড়ায় ওপরপানে।

‘বেশ ছিল তাঁতি তাঁত বুনে’… কাল হল তার স্বর্গের আগুনে।

এসব তো মহাকাব্যিকদের কাল্পনিক কাব্যগাথা। আর মেরুর আদি বাসিন্দাদের ধ্যানধারণা, সংস্কার সেসবও বেশ চিত্তাকর্ষক। তারা মনে করতেন এই মেরুপ্রভা হল স্বর্গের সিঁড়ি। আত্মাদের স্বর্গারোহনের পথ। হয়ত কখনও-সখনও প্রিয়জনের অন্তিমে আকাশে দেখা দিয়েছিল আলোর মেঘ। এর সঙ্গে টিথোনিয়ামের স্বর্গারোহণের মিল পাওয়া যাচ্ছে। তবে কি এমন হতে পারে যে, আদি ধ্যান-ধারণা-সংস্কার থেকেই সূত্র খুঁজে পান মহাকবিরা। আবার নাজ উপকথা বলে, পূর্বপুরুষেরা আকাশে নাচানাচি করেন বলেই এই রংবদলের খেলা। তারাই সুখের আভাস দেন সবুজ সঙ্কেতে। আর দুর্যোগ বা যুদ্ধের পূর্বাভাস লালে। বিজ্ঞান বলছে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের আধিক্যে সবুজ, আর নাইট্রোজেনে লাল আলোকপ্রভার সৃষ্টি।

অত্যাধুনিক পূর্বাভাস জানিয়েছে আজ আরোরা বেরিয়ালিস দেখার সম্ভাবনা ৬৫ শতাংশ। তার দশাংশ পূর্ণ হয়েছে। মাঝরাত গড়িয়ে যাচ্ছে প্রভাতের পথে। টয়াটোর চাকা গড়াচ্ছে অন্য দিগন্তের পানে। বাকিটা কপাল বা দেবীর কৃপা। পথের পাশে একফালি মাঠ। এই শুভ্র ভূমির নাম গ্রিনফিল্ড। শহর থেকে উত্তর-পূর্বে মাত্র দশ কিমি। দেখা যাচ্ছে মুরমন্সকের টিভি টাওয়ার। লাল পুথি গাঁথা কাঠির মতো। এখানে আরও একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। কিন্তু কেউ নামল না। আমরাও গাড়িবন্দী। মাইনাস বিশে শিলীভূত হওয়ার চেয়ে প্লাস বিশে উষ্ণতার আরাম কে না চায়! দেবীর মার্গযানের আবির্ভাব হলেই আমাদের সারথি রোমান ডেকে নেবেন। তাই অপেক্ষমান ভ্রামণিকেরা অনেকেই ঝিমিয়ে নিচ্ছেন। ক্যামেরাগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে কোলের ওপর। এবার হয়ত রোমান এসে বসবে চালকের আসনে। বলবে “সরি, আজ আর অপেক্ষা করে লাভ হবে না। বেতার তু ত্রাই তুমোরো’। কী যে ভূত চেপেছিল মাথায়, নাকি কেউ ভর করেছিল কে জানে!

আমি বাইরে হাওয়া খেতে নেমেছি। হাওয়ার ঝাপটে আর ঠান্ডার দাপটে কাবু। তবু এই প্রতিকূলতাকে কতক্ষণ সহ্য করা যায় দেখি না! গাড়ির আড়ালে দাঁড়ালাম হেলান দিয়ে। চারিধার শুনশান। শুধু ধূধূ তুষার মরুর বুকে যেন ভিনগ্রহের দুটি বাহনের ল্যান্ডিং। আকাশে চাঁদ। মেঘের স্তর সরে গেছে। একটা সিগারেট ধরানো যাক। তার হ্যাপা কি কম! হাতের ত্রিস্তর গ্লাভস খুলতেই মুহূর্তে আঙুল অসাড়। এ অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকলে ফ্রস্ট বাইট হতেই পারে। তাই সিগারেটের আগুন হাতের মুঠিতে ধরে ঘন ঘন টান দিলাম। এক বুক ধোঁয়া আকাশের পানে ছেড়ে দিলাম। সেই ধোঁয়া নানা বিভঙ্গে ভেঙে ভেঙে মিলেমিশে যাচ্ছে। আর হাওয়ার টানে দ্রুত অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে। এই ধুম্রজালের রং যদি সবুজ লাল গোলাপি হত তবে তা মেরুপ্রভার মতোই দেখাত। সূর্যের জ্যোতি আর জোনাকির দ্যুতির মিলের মতন। তামাকের মেঘ সরে গেল, তার পিছনেই দেখি এক লম্বা সবুজের পটি, তির তির করে কাঁপছে। ময়ূরের লম্বা পেখমের মত। যেন শিখী তার পেখমের রংটুকু রেখে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমার পায়ের নীচের মাটিটা কি দুলছে দোদুল দুল? আমি কি ঠিক দেখছি? নাকি তামাকের ঘোরে ভ্রান্তিবিলাস! নিজের অজান্তেই চিৎকার করে উঠলাম। গাড়ির বনেট পাগলের মত চাপড়াচ্ছি প্রাণপণে। দুদ্দাড় করে দৌড়ে এল রোমান। তারপর আর সবাই। মুহূর্তে মৃত্যু উপত্যকা প্রাণস্পন্দনে কম্পমান। অদ্ভুত নিস্তব্ধতাকে আঘাত করে চলেছে ক্যামেরার ক্লিক ক্লিক। তা আমার কানে মেশিনগানের মত বিঁধছে। আমার হাতে ক্যামেরা নেই। তাই খালি চোখে বিস্ময়ভরা নজরে চেয়ে আছি মহাকাশের পানে।

সবুজ আলোর ঝালরটা বাঁক নিতে নিতে ‘ইউ’-এর আকৃতি নিল। সরে সরে যাচ্ছে, মাঝারি গতিতে, যেমন নর্তকী তালে তালে সরে যায়। এবার হয়ত হারিয়ে যাবে। আর দেখা দেবে না। “চক্ষে আমার তৃষ্ণা / তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে”। আঁখির অঞ্জলি প্রসারিত করে মেলে রেখেছি আকাশপানে। যাতে একটি মুহূর্তও ফসকে যেতে না পারে। এবার আলোর বাঁকটা ঘুরে একটা বলয় তৈরি করল। বলয়ের মধ্যদেশ ভরাট হতে হতে এক বিশাল ঝিনুকে রূপান্তরিত। ঝিনুকের অন্দরে যেমন রামধনু খেলা করে তেমন এর বুকের মধ্যে সবুজাভ রঙের খেলা। তারপরই হঠাৎ ঝিনুকটাকে মাঝে রেখে সারা আকাশ জুড়ে সবুজ স্বচ্ছ ওড়না উড়ে যাচ্ছে। যেন একদল সহচরীর দেবী-বন্দনা। এবার ঝিনুকের পেটে মুক্তোর বল। তার পেট থেকে এক ঘূর্ণি নেমে আসছে লাট্টুর মতো। তবে কি এবার ভোরের দেবী নেমে এসে ছুঁয়ে যাবে আমার আঁখিপল্লব। তারপর রহস্যময় ভাষ্যে বলবে, “প্রিয় আমার বায়ুযান প্রস্তুত। চল যাই দু’জনে নন্দনকানন বিহারে”। তারপর সে সরে যেতে যেতে ওঠানামা করতে করতে জলে রং মেশার মত মিলিয়ে গেল। হয়ত ভোরের পরি ভিড়ের কারণে নেমে আসতে পারল না। অথবা আমার পবিত্রতা দেবস্পর্শের যোগ্য নয় বলে সেই গুবরেটা নিঃসঙ্গ রয়ে গেল।

সাতিস্ফায়েদ ক্লায়েন্টদের হোস্টেলে পৌঁছে দিয়ে রোমান ফিরে গেল ওর অপেক্ষায় জেগে থাকা রূপসীর আলিঙ্গনে। ধরাচূড়া খুলে বিছানায় শুয়ে পড়লাম তখন রাত সাড়ে তিনটে। নিমেষে বন্ধ আঁখিপল্লবের প্লানেটেরিয়ামে তারার ভিড়। এক স্বচ্ছ নীলাভ পোশাকে মোড়া উড়ন্ত নারী। সারা দেহে কাচপোকার ঝিকিমিকি। আমার হাত ধরে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে উর্ধাকাশে। আমার খুব ঠান্ডা লাগছে, বলতে সে আমায় জড়িয়ে ধরে। অনাস্বাদিত উষ্ণতা। কীসের স্পর্শ পেতে চোখ খুলে দেখি, আধবুড়ো রথীদার খোঁচাপাকা দাড়ি ভরা মুখ। আমায় কুঁকড়ে গোঁ গোঁ করতে শুনে উঠে এসে নিজের ভারি কম্বলটা আমার গায়ে চাপা দিয়ে বলে, “ঘুমিয়ে পড়। সকালে লেনিন মিউজিয়াম দেখতে যেতে হবে তো”।

ছবি সৌজন্য- অপূর্ব বণিক, Wikimedia Commons

ভ্রামণিক, আড্ডাবাজ মানুষ। বেড়াতে ভালোবাসেন, আর ভালবাসেন শব্দে গেঁথে রাখতে সেই ভ্রমণকাহিনি