গড়িয়া মোড়ের ঠিক যেখানটায় ‘সব পথ এসে মিলে গেছে শেষে’, সেইখানে ছিল দোকানটা। অবশ্য দোকান বলতে যেমনটা বোঝায়, তেমন মোটেই ছিল না তার চেহারা। বরং স্টল বলা যেতে পারে এক রকম। আমি যদিও মনে মনে তাকে দোকানই ডাকতাম।

আমরা আসতাম বেশ ভেতর দিককার একখানা পাড়া থেকে, খালের ওপরকার ব্রিজ পেরিয়ে, অনেকটা পথ হেঁটে। সেই অনেক নিভৃতের সরু রাস্তা যেখানে হঠাৎ করে ঝলমলে ব্যস্ততার জমজমাট পাঁচমুখো মোড়ের মাথায় গিয়ে মিশত, ঠিক সেইখানে, এককোণে ছিল এই দোহারা গড়নের একাকী দোকান। মানে স্টল। তিন দিকই খোলা তার, আলো বাতাসের কমতি নেই তাই। আদতে আর কিছুই নয়, একখানা নড়বড়ে কেঠো টেবিল, আর তার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো আদ্যিকালের এক বই-দেরাজ। এই হল দোকান।

কীসের দোকান ছিল সে?

খবরের কাগজ তো বিক্রি হতই সার বেঁধে। এছাড়াও হরেক পত্রপত্রিকার এক রকম আড়তই ছিল বলা যেতে পারে। বইপত্র নয় কিন্তু। বই বলতে যা বোঝায়, তা পাওয়া যেত না এখানে। কিন্তু বাংলায় হেন কোনও পত্রিকা ছিল না, যা সাজানো থাকত না ওই নড়বড়ে কেঠো টেবিলের চাতালে। উপর থেকে কম ওয়াটের আলো ঝুলত একখানা। কিন্তু সন্ধের পর সেই আলোকেই ঝাড়লণ্ঠন বলে ভুল হত আমার, যখন দেখতাম তার তলায় গায়ে গা লাগিয়ে শোওয়ানো আছে ছোটদের জন্য লোভনীয় মলাটের সব পত্রিকা। তাদের এক কোণে ছোট ছোট পাথর চাপা দিয়ে শুইয়ে রাখা হয়েছে, যাতে তারা ডানা মেলে উড়ে না যায়। উড়ে অবশ্য যেতও না। আর হয়তো সেই কারণেই, একলাটে রোগামতো এই দোকানঘরের নাম ছিল ‘বাস্তব’। সবুজের ওপর হলদে দিয়ে বেশ কায়দার হাতের লেখায় সে-নাম লেখা থাকত দোকানের মাথায়। অমন আমি আর কোনও দোকানের দেখিনি তখন।

সুব্রতকাকু আর তাঁর এক দাদা মিলে চালাতেন একফালি এই কাগজের স্টল। দাদা ছিলেন, নাকি বন্ধু, এখন ঠিক মনে পড়ে না। কিন্তু দু’জনের চেহারা বা স্বভাবের কোনও মিল কখনও পাইনি। সুব্রতকাকুর একটা চোখ ছিল নষ্ট। কালো ভারী ফ্রেমের চশমা পরে হাঁটতেন। এক পায়েও ছিল বেশ অসুবিধে। কিন্তু তাঁর কাঁধের ঝোলা সব সময় উপচে পড়ত পত্রিকায়। সাদা পাঞ্জাবি আর ধুতি পরতেন বছরের সমস্ত দিন। দূর থেকে দেখা হলে হাসতেন। আর সারাক্ষণ ডান হাতের মুঠোর মধ্যে সিগারেট পুরে টান দিতেন অদম্য। তাঁর সেই দাদা বা বন্ধু ছিলেন এক্কেবারে চুপচাপ, লম্বাটে, আর প্রায় মৌন। হাফহাতা জামা আর লুঙ্গি ছাড়া অন্য পোশাকে তাঁকে কখনও দেখিনি। এই দু’জনকেই ভারী সমীহ করতাম ছোট্ট আমি। কিন্তু দোকানটা মনে মনে আমার বন্ধু হয়ে গিয়েছিল।

তার একটা কারণ বোধহয় এই যে, নিজের চেহারার সঙ্গে ‘বাস্তব’-এর গড়নের ভারী মিল পেতাম। এককোণে দাঁড়ানো, রোগা, নির্জন, মুখচোরা। তাই মনে হত, এ আমায় বুঝবে। অবশ্য রোগা বলে আমার মতো চোখে-না-পড়া ধরন তার নয় একেবারেই। গড়িয়া দিয়ে যাতায়াত করেন অথচ ‘বাস্তব’কে নামে চেনেন না, এমন মানুষ ছিলেন না। আসা-যাওয়ার পথে মানুষের চটজলদি কাগজ-পত্রিকা খরিদ করবার ঠাঁই একমাত্র সে-ই ছিল যে। সকালের অফিসভিড় বা সন্ধের ঝমঝমে বাজারচলনের হৈ হৈ পাঁচমিশেলির একধারে নিঃশব্দ স্বাতন্ত্র্য নিয়ে টানটান দাঁড়িয়ে থাকত দু’জন মানুষের একলা এই স্টল, ‘বাস্তব’। তাকে দেখেই আমার প্রথম বোঝা যে, চোখে পড়ার জন্য দৌড়তে হয় না। বরং দৌড়ের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, নিজের মতো।

চারপাশের জৌলুসময় দ্রুততার জমাটবাঁধা ভিড়ের মধ্যে আমি তাই আশ্রয় পেয়ে যেতাম ‘বাস্তব’-এর নিরালা ছাউনিতে। সে আমাকে আলো দেখিয়ে টেনে নিত কাছে। আর আমিও, ওই কম পাওয়ারের বালবের দিকে ছুটে যেতাম নেশাগ্রস্ত পতঙ্গের মতোই। কতই বা বয়স তখন আমার? ফুল প্যান্ট চাপাইনি তখনও। পৃথিবী বলতে গানবাজনা আর বই। সে অবশ্য এই এত বয়সেও বদলায়নি দেখছি… কিন্তু ওই অতটুকু বয়সে ‘বাস্তব’ ছিল আমার রঙিন ঝলমলে জানলা।

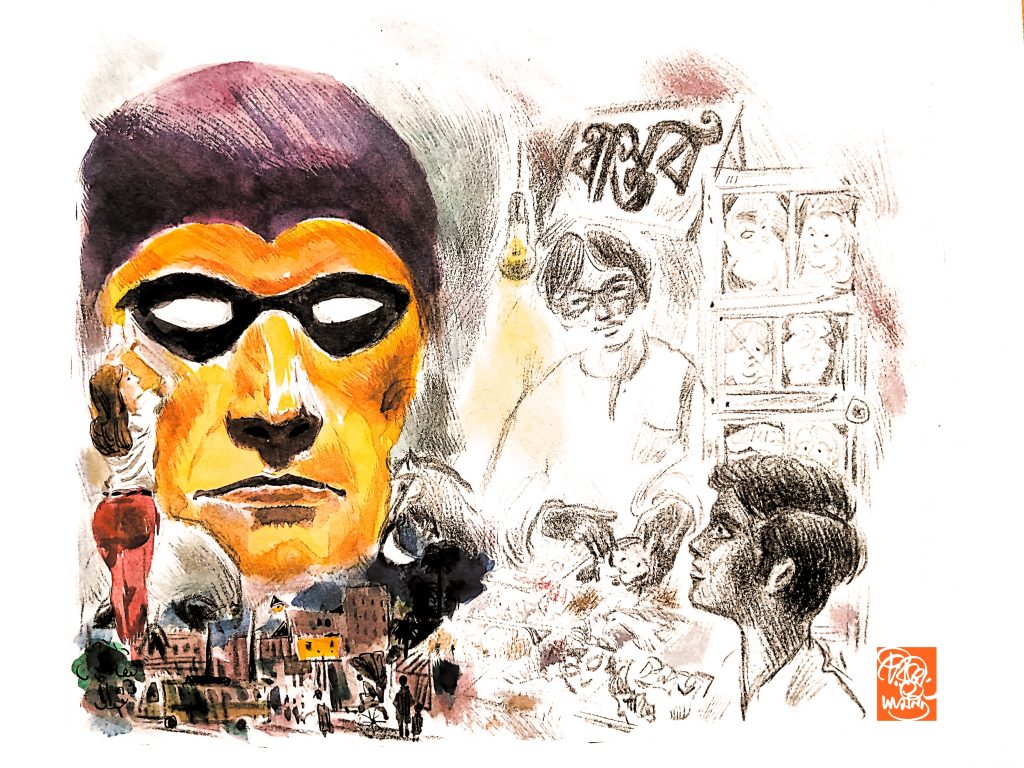

তখন ইন্দ্রজাল কমিকস আর অমর চিত্রকথা বেরত নিয়মমাফিক। প্রকাশ পেত চাঁদমামা। আনন্দমেলা, শুকতারা, কিশোর ভারতী তো আছেই, যেমন তারা আজও আছে রমরমিয়ে। সেইসঙ্গে ছিলেন ছোটবেলার মোক্ষম সঙ্গী নারায়ণ দেবনাথ, তাঁর একের পর এক সম্ভার নিয়ে। তখনও খেলার কাগজের নেশাটা ধরেনি আমাকে। তাই চকচকে মলাটের স্পোর্টস ম্যাগাজিন এড়িয়ে আমার নজর গিয়ে থমকাত ছিপছিপে কমিকস বইগুলোর ওপর। আর পুজোর আগে আগে তো কথাই নেই। আনকোরা পুজোসংখ্যার চকচকে মলাটে যখন সেই অল্প আলো ছড়িয়ে পড়ত, মন যে ঠিক কীরকম করে উঠত, তা বলে বোঝানো যায় না। তাই ‘বাস্তব’-এর সামনে সময় থমকে যেত।

থমকাতাম অবশ্য আমিও। বাবার হাত ধরে হয়তো বেরিয়েছি সন্ধেবেলা। বাজার-দোকান আর অন্যান্য কাজ আছে বাবার। গড়িয়া মোড় পর্যন্ত পৌঁছে আটকে গেলাম। কিছুতেই আর নড়তে পারি না ‘বাস্তব’-এর সামনে থেকে। আজ বুঝতে পারি, ওই কম পাওয়ারের ঝাড়লণ্ঠন আমাকে সম্মোহন জানাত প্রতি সন্ধেয়। বাবার তখন তাড়া আছে বেশ। হয়তো কাজকম্ম সেরে বাড়ি ফিরে বেরিয়ে যাবেন নাইট ডিউটিতে হাজিরা দিতে। এসবের মধ্যে ছুটন্ত রাস্তার পিচে পা আটকে থমকে যেতাম আমি।

‘জেঠু, নতুন অরণ্যদেব এসেছে?’ বা ‘হাঁদা ভোঁদা পাঁচ নম্বরটা বেরিয়ে গেল?’ কিংবা ‘এই তানসেনের কমিকসটা কবে এল?’ – এমন সব অনিবার্য প্রশ্ন নিয়ে থমকে যেতাম আমি। সন্ধের পর বেশিরভাগ দিনই সেই গম্ভীর রোগাপানা মানুষটি বসতেন। আমার দিকে তাকিয়ে যে বড় একটা হাসতেন তা নয়, কিন্তু আমার দাঁড়িয়ে পড়ায় বাবার বিব্রত হওয়াটা দেখে সামান্য হাসি বাড়িয়ে দিতেন ঠিকই। শেষমেশ বাবাকে বলতেন, ‘আপনি ঘুরে আসুন, ও থাক এখানে। আমি তো আছিই।’ এমনটা ঘটত প্রায়শই। নাছোড়বান্দা আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে বাবা অগত্যা সন্ধের নানা কাজে ভিড়ে মিশে যেতেন। আমি সেই জনসমুদ্র থেকে একটু দূরে, অল্প আলোর বাতিঘরের পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকতাম, আর চোখ বুলিয়ে নিতাম বিছিয়ে রাখা বইগুলোর উপরে।

আমার দিকে তাকিয়েই বুঝে যেতেন মানুষটি, হাফ প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখা দু’খানা হাত আমার ভারি ছটফট করছে। ‘কোনটা দেখবে? দ্যাখো।’ বলে বিড়ি ধরাতেন। অন্যান্য খদ্দের সামলাতেন। আমি ততক্ষণে ছাড় পেয়ে হাতে তুলে নিয়েছি অরণ্যদেবের নতুন কাহিনি। ডেনকালির জঙ্গলে তখন গভীর রাত। খুলিগুহায় মোমের আলো দেখা যাচ্ছে। ওয়াকার কাকা কি ফেরেননি এখনও? বাঘাকে নিয়ে শহরের দিকে গিয়েছেন? গাছবাড়ি কেমন যেন নিঃঝুম এ বারে। কিছু একটা ঘটবে নিশ্চয়ই। সবে আমি পা টিপে টিপে রাতের জঙ্গলে ঢুকতে শুরু করেছি, পেছন থেকে নাম ধরে ডাক। তাকিয়ে দেখতাম, অবধারিতভাবে বাবা ফিরে এসেছেন। ইশ! আরেকটু সময় নিয়ে বাজার করা যেত না কি? ১৪ পাতা পর্যন্ত পড়া কমিকসটা হাত থেকে নামিয়ে রাখতাম। আর চাপা দেওয়া পাথরের পেপারওয়েটটা দুঃখ হয়ে উঠে আসত বুকে। এবার ঘুমোব কী করে রাতে? এই কাহিনির বাকি অর্ধেকটুকু না জেনে কারও ঘুম হয়?

বাবা হয়তো তখন হাত ধরে আলতো টান দিয়েছেন। এবার ফিরতে হবে বাড়ি। গম্ভীরমতো মানুষটি আমার রেখে দেওয়া বইটা তুলে নিয়ে একখানা রাবার ব্যান্ড দিয়ে গোল পাকিয়ে হাতে দিয়ে বলতেন, ‘নিয়ে যাও এটা। পড়া শেষ হয়নি তো।’ আমি অবর্ণনীয় দ্বিধায় হাত বাড়াতে চেয়েও বাড়াতে পারতাম না। বাবার মুখের দিকে তাকাতেই হত। সাধারণের চেয়েও কম রোজগারের বাবা-মা আমার, দোকানের পাশে দাঁড়িয়েই বইটা শেষ হয়ে যেত যদি, তার চেয়ে ভালো আর কিছুই হত না। সে-সময়ে পকেটে টাকা না-থাকাটা বিশেষ অগৌরবের ছিল না, মনে পড়ে। বাবা নিঃসংকোচেই স্বীকার করতেন, বাজার-দোকান করবার পর তাঁর পকেটে ওই একখানি কমিক বই কেনার মতোও পয়সা নেই আর। দোকানি মানুষটি আর একবার হেসে, বিড়ি ধরিয়ে বলতেন, ‘পরে দেবেন’খন। নিয়ে যান।’ আমি মুঠোর মধ্যে রাতের ডেনকালির জঙ্গল পুরে প্রায় ছুটতে ছুটতে বাবাকে ছাড়িয়ে চলে যেতাম বাড়ির দিকে।

কখন যে ছুটতে ছুটতে নিজের বয়স ছাড়িয়ে চলে এসেছি এত দূর, খেয়াল করিনি। গড়িয়া মোড়ের সেই সমুদ্র আরও ফুলে ফেঁপে উঠেছে নিঃসন্দেহে। আলোয় আলোময় হয়ে উঠেছে তার গোটা শরীর। হয়তো তাই, অল্প আলোর সেই বাতিঘরের আর প্রয়োজন নেই। বাস্তবের প্রয়োজন অবশ্য কখনও পুরোটা ফুরোয় না। আমি তাই দেখতে পাই, গমগমে মোড় পেরিয়ে বাঘাকে নিয়ে ওয়াকার কাকা ফিরে যাচ্ছেন জঙ্গলে, যেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে প্রাচীন মোমের আলোয় মোড়া রাত। আজ বুঝতে পারি, একফালি ওই বাতিঘরের বাস্তবতা ছিল অন্য সময়ের। আজকের দিনে যাকে জাদুবাস্তব বলাই যায়…

শ্রীজাত জাত-কবি। লেখা শুরু করেছিলেন নব্বইয়ের দশকের শেষাশেষি। ২০০৪-এ এসেই কাব্যগ্রন্থ 'উড়ন্ত সব জোকার'-এর জন্য আনন্দ পুরস্কার। গীতিকার হিসেবেও জনপ্রিয়তার শিখরে। পাওয়া হয়ে গিয়েছে ফিল্মফেয়ারও। ২০১৯-এর বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে বই 'যে জ্যোৎস্না হরিণাতীত', গদ্যসংকলন 'যা কিছু আজ ব্যক্তিগত' এবং উপন্যাস 'যে কথা বলোনি আগে'। এ যাবৎ প্রকাশিত বাকি কাব্যগ্রন্থের তালিকা এপিকসদৃশ দীর্ঘ। ট্রোলিংয়ের তোয়াক্কা না-করেই ফেসবুকে নিয়মিত কবিতা লিখে পাঠকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখতে পছন্দ করেন টেক স্যাভি কবি।

6 Responses

চোখে জল এসে গেল।

অসাধারণ। এ যেন আমার ছোটবেলার ও ছবি।

Khub bhalo laglo🙏

তোমার এই লেখার মধ্যে নিজের ছোটো বেলা ফিরে পেলাম —-অসাধারণ , মন টা ভরে গেল 🎍🎍🎍🎍👌👌👌👌

এখানেই শ্রীজাতর উত্তরন।ধনী মননের ছোঁওয়ায় বেঁচে ওঠে আমার গোধূলি।ঋদ্ধ প্রিয়।

সেই চাঁদমামা ইন্দ্রজাল কমিকস বেতাল মজ বুড়ো বাজ সায়ার …. সব কোথায় যে হারিয়ে গেল