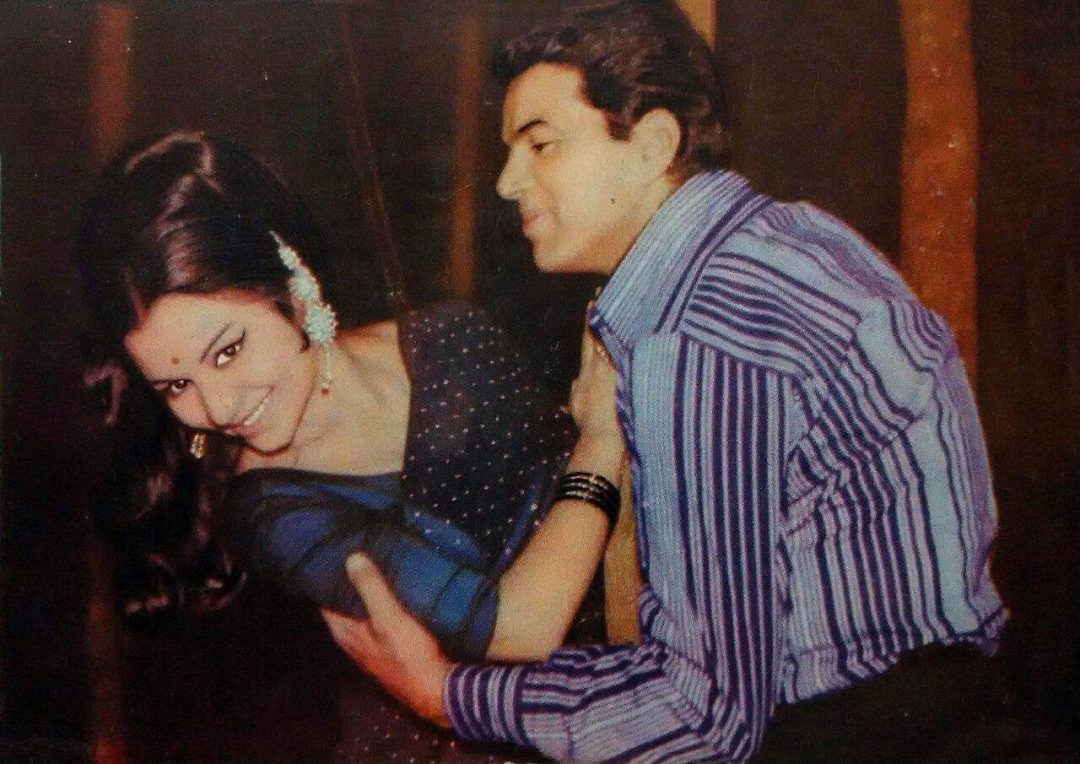

হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের ‘অনুপমা’ (১৯৬৬) করতে গিয়ে প্রথম কাজ করলাম ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে। আর দেখলাম, মানুষটা যেমন সুভদ্র, বিনয়ী, মার্জিত, তেমনই দুর্দান্ত অভিনেতা এবং সহমর্মী। নাটকে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিল্মে আসা, পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত শশী কাপুরের সঙ্গে অভিনয় করতে আমি যতটা স্বচ্ছন্দ বোধ করেছি, লুধিয়ানার গ্রামের স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ছেলে ধর্মেন্দ্রর সঙ্গেও কাজ করেছি ঠিক ততটাই আনন্দে। দু’জনকেই চমৎকার দেখতে, দু’জনেই মগ্ন হয়ে কাজ করেন। আমার কাছে দু’জনেই সমান সমান।

[the_ad id=”266918″]

শশীর সঙ্গে যে পারিবারিক সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল, সেটা ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে তৈরি হয়নি। সম্ভবই ছিল না। এদিকে, ধর্মেন্দ্র আর আমার জন্মদিনটা কিন্তু আবার একই তারিখে। তাই কাউকেই এগিয়ে রাখতে পারছি না। শশী ছিল শহুরে শিক্ষার পালিশে উজ্জ্বল, অন্যদিকে ধর্মেন্দ্র একই সঙ্গে পুরুষালি আর রোম্যান্টিক, যে ঠ্যাঙাতে জানে, আবার গান গাইলেও চমৎকার মানায়। অবশ্য ‘ইয়াকিন’ (১৯৬৯) বাদ দিলে আমার সঙ্গে যে সব ছবি, তাতে ম্যাচো ধর্মেন্দ্রকে প্রায় পাবেনই না।

‘অনুপমা’-তে যেমন, ধর্মেন্দ্র লেখক এবং কবি, যে চেষ্টা করছে বাবার কাছে অবহেলিত উমাকে, মানে আমাকে, তার খোলস থেকে টেনে বের করে আনতে। ছবির আকর্ষণ নিশ্চিত বাড়িয়েছিল ‘কুছ দিল নে কহা’-র মতো হেমন্তবাবুর সুর করা কিছু অসাধারণ গান। ছবিটা চলেছিল ভালো, সমালোচকদের অকৃপণ প্রশংসাও জুটেছিল আর, সবচেয়ে বড় কথা, হৃষীদা তখন বলেছিলেন ধর্মেন্দ্র-শর্মিলা আমার ফেভারিট তারকা জুটি।

[the_ad id=”266919″]

সেই বছরেই রিলিজ করেছিল মোহন সেগলের ‘দেবর’ (১৯৬৬)। অব্যক্ত প্রেমের গল্প এবং এখানেও ধর্মেন্দ্র অত্যন্ত সংবেদনশীল পুরুষ। কিছু অতি-নাটকীয়তা নিশ্চয়ই ছিল, তবু ‘দেবর’-কে তখন অনেকেই বলেছিলেন সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা ছবি। তার কিছুদিনের মধ্যেই আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি ’মেরে হমদম মেরে দোস্ত’-এ (১৯৬৮)। ওই ছবিতে শুধু আমার অনুরোধে সারা রাত জেগে ভোর পর্যন্ত কাজ করে ‘ছলকায়ে যাম’ গানটার শ্যুটিং শেষ করে গিয়েছিলেন ধর্মেন্দ্র, সে কথা তো আগেই বলেছি। দরকারটা আমার, কারণ পরের দিন ইন্ডিয়া-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট ম্যাচ শুরু হচ্ছে কলকাতায়, আমার কলকাতার ফ্লাইটের টিকিট কেনা আছে। এইরকম নিঃস্বার্থ কারণে সাড়া দিয়ে সহ-অভিনেতার প্রতি অবিশ্বাস্য সৌজন্য দেখানোর মতো বড় মাপের মানুষ ইন্ডাস্ট্রিতে আমি বিশেষ দেখিনি।

কিছুদিন পরেই হৃষীদা আবার ধর্মেন্দ্র আর আমাকে নিয়ে করলেন সত্যকাম (১৯৬৯)। ‘সত্যকাম’ সে বছরের সেরা হিন্দি ছবির জাতীয় পুরস্কার তো পেয়েছিলই, গল্প, পরিচালনা, অভিনয় – সব কিছুরই প্রশংসা হয়েছিল খুব। কিন্তু সেসব কথা বাদ দিয়ে আমার একটা অন্যরকম গল্প শোনাতে ইচ্ছে করছে এখানে। ‘সত্যকাম’-এর একটা আউটডোর দৃশ্যের ছবি তোলা হয়েছিল ঘাটশিলার কাছে। জায়গাটা এখন ঝাড়খণ্ড, কিন্তু তখন ছিল বিহার।

[the_ad id=”270084″]

সন্ধে হয়ে গেছে, তখনও শ্যুটিং চলছে, এমন সময় দর্শকদের মধ্যে থেকে কেউ একজন বেশ চিৎকার করে আমাদের সম্পর্কে অশালীন কয়েকটা কুৎসিত শব্দ ছুঁড়ে দিল। খারাপ লোকটাকে ধর্মেন্দ্র একবার দেখে নিল, তারপর শ্যুটিং থামিয়ে ছুটে গিয়ে কলার ধরে তুলে আনল তাকে। কখনও খেয়াল করেছেন, ধর্মেন্দ্রর কবজি কত চওড়া? হাতটা বাঘের থাবার মতো। ওই বিশাল হাতের বেশ কয়েকটা কিল-চড়-ঘুসি এলোপাথাড়ি নেমে এল সেই নোংরা লোকটার ওপর। এখনকার জমানা হলে এই ঘটনার পর ধরম তো বটেই, ইউনিটের বাকি সমস্ত লোকজনও ওইখানেই শেষ হয়ে যেত। কিন্তু অনেক কাল আগের কথা তো, লোকজন ছুটে এসে ধর্মেন্দ্রকে কোনওমতে থামাল। ছাড়া পেয়ে লোকটা দুদ্দাড় করে পালাল। আমরাও কাজকর্ম শেষ করে ফিরে এলাম। সবাই মানল, একেই বলে পুরুষ-সিংহ!

কিন্তু পরের দিন শ্যুটিং টিম লোকেশনে পৌঁছনোর কিছুক্ষণের মধ্যে দেখি সঙ্গে প্রায় দু’ তিনশো লোক নিয়ে সেই বাজে লোকটা ফিরে এসেছে ধর্মেন্দ্রকে মারবে বলে। কী করে যে তাদের ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়েছিল, সে অবশ্য এখন আর মনে নেই আমার। কিন্তু মনে আছে, আমি অবাক হয়ে অনেক দিন ভেবেছি, এ রকমটা যে হতে পারে সেটা কি ভাবেইনি ধর্মেন্দ্র? নাকি, ভেবেও তোয়াক্কা করেনি? জানি না। যা-ই হোক না কেন, এটাই ধর্মেন্দ্রর চরিত্র। দুর্দান্ত চরিত্র। তবে ‘সত্যকাম’-এ অদ্ভুত তন্ময় হয়ে কাজ করেছিল ধরম, অনেকে তো বলে ওর সেরা অভিনয়। কখনও কখনও মনে হয়, একটা খারাপ লোকের অসভ্যতায় সেই তন্ময়তা ভেঙে গিয়েছিল বলেই হয়তো ওরকম খেপে উঠেছিল ধর্মেন্দ্র।

হৃষীদার ছবিতে দেখেছি, ধর্মেন্দ্র বারবার ওর সেরাটা দিয়েছে। ‘চুপকে চুপকে’-তে (১৯৭৫) কাজ করতে গিয়ে যেমন, চুটিয়ে উপভোগ করেছি ধর্মেন্দ্রর কমিক অ্যাক্টিং। বাংলা গল্প, ‘ছদ্মবেশী’ নামে সিনেমাও হয়ে গিয়েছে বাংলায়। সেখানে উত্তমকুমারের অভিনয় সকলের মনে দাগ কেটে আছে। তার পরেও ধরমের পরিমল ত্রিপাঠী আর আমার সুলেখা তখনকার বাঙালি দর্শকেরও তারিফ পেয়েছে। আর, যে বছর ‘শোলে’ রিলিজ করেছে সেই বছরের ছবি হয়েও সারা দেশে ‘চুপকে চুপকে’ তো কাল্ট ফিল্মের পর্যায়ে পৌঁছেছিল। তার সঙ্গে নতুন মাত্রা পেয়েছিল আমার আর ধর্মেন্দ্রর জুটি।

[the_ad id=”270085″]

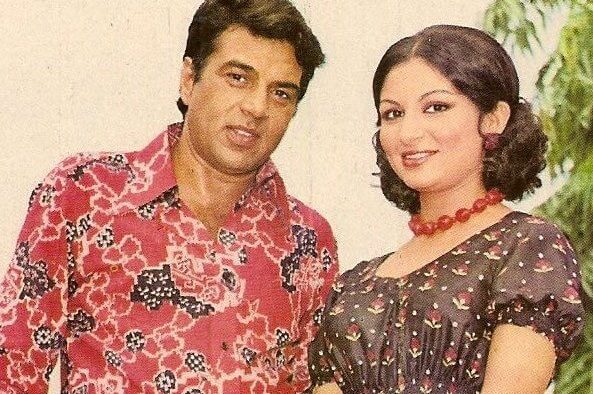

এক সময়, যত দূর মনে পড়ছে সত্তরের দশকে, ‘দেবদাস’-এ হাত দিয়েছিলেন গুলজ়ার। আমি পারো, মানে পার্বতী, হেমা মালিনী চন্দ্রমুখী, আর ধর্মেন্দ্র দেবদাস। গুলজারের মত অসাধারণ পরিচালকের হাতে শরৎচন্দ্রের গল্প কী চেহারা নেয় জানতে আগ্রহের কিছু অভাব ছিল না, তবু মাত্র দিন দশেক শ্যুটিংয়ের পর প্রোডিউসার সে ছবি বন্ধ করে দেন। খারাপ লেগেছিল আমাদের সকলেরই, দশ দিনের শ্যুটিং করা ফিল্মেরও কেউ আর খোঁজ রাখেনি। মাঝে শুনেছিলাম ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভস সেই দুটো রিল খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে। পাওয়া গেছে কিনা, তাও জানি না। জীবনে এরকম কত ভালো জিনিসই যে হতে হতে শেষ পর্যন্ত আর হয়ে ওঠেনি, সে হিসেব করতে বসলে দিন ফুরিয়ে যাবে।

‘দেবদাস’ শেষ না হলেও গুলজার সাবের বেশ কয়েকটা ছবিতে কাজ করেছি। প্রথম কাজ করেছিলাম শরৎচন্দ্রের গল্প পণ্ডিতমশাই থেকে তৈরি ‘খুশবু’-তে (১৯৭৫)। ছোট্ট চরিত্র, বৃন্দাবন ডাক্তারের (জিতেন্দ্র) বৌ লক্ষ্মী, যে অল্প বয়সেই মারা যায়। কিন্তু এই ছোট্ট কাজের পুরষ্কার হিসেবে গুলজার সাব ‘মৌসম’-এ (১৯৭৫) দিলেন ডাবল রোল। এ জে ক্রনিনের উপন্যাস ‘দ্য জুডাস ট্রি’-কে নিজের মত করে সাজিয়ে নিয়ে ‘মৌসম’ করেছিলেন গুলজার। লোকে উচ্ছ্বসিত হয়েছিল সেলুলয়েডে তাঁর অপরূপ কবিতা দেখে, ফিল্মফেয়ার দিয়েছিল শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান, আর আমি পেয়েছিলাম শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর জাতীয় পুরষ্কার। এসব কথা তো সবাই জানেন। কিন্তু আরও একটা বিরাট পুরষ্কার আমার জুটেছিল ‘মৌসম’ করতে গিয়ে – সেটা সঞ্জীবকুমারের সঙ্গে সিরিয়াস অভিনয়ে তাল মেলানোর অভিজ্ঞতা। কোন নায়কের সঙ্গে কাজ করে সবচেয়ে ভালো লেগেছে জিজ্ঞেস করলে, আমি তো নির্দ্বিধায় হরিভাইয়ের নাম করি। কী দক্ষ অভিনয়, কী অসাধারণ টাইমিং, কী দুর্দান্ত সেন্স অফ হিউমার, আর সবচেয়ে বড় কথা, সহশিল্পী সম্পর্কে কতটা ধৈর্য, যত্ন আর শ্রদ্ধা!

তবে ‘মৌসম’-এই যে প্রথম হরিভাইয়ের সঙ্গে কাজ করেছিলাম তা অবশ্য নয়। হৃষীদার ‘সত্যকাম’ (১৯৬৯), কৃষ্ণন পাঞ্জুর ‘শানদার’ (১৯৭৪), শক্তি সামন্তর ‘চরিত্রহীন’ (১৯৭৪) করেছি তার আগে। পরে করেছি বাসু ভট্টাচার্যের ‘গৃহপ্রবেশ’ (১৯৮০), গুলজারের ‘নমকিন’ (১৯৮২), হয়তো আরও দু-একটা ছবি। এর মধ্যে ‘শানদার’-এর একটা গল্প বলি। মাদ্রাজে শ্যুটিং চলছে, একটা দৃশ্যে আমাকে বলতে হবে ‘মেরা দিল উক উঠেগা।’ সংলাপটা নিয়ে আমার খুব খটকা লাগছে। আমি নিজে হিন্দিভাষী নই। কেবলই বলে যাচ্ছি, কেউ কখনও বলে, দিল উক উঠেগা? ও আমি কিছুতেই বলতে পারব না, ডায়ালগ পাল্টে দাও। কিন্তু মাদ্রাজি ডিরেক্টরও ভালো হিন্দি জানেন না। তিনি বলছেন, ‘আমার ডায়ালগ রাইটার যা লিখে দিয়েছে তার বাইরে যেতে পারব না।’ এদিকে সেই ডায়ালগ রাইটারের সঙ্গে যোগাযোগ করাও যাচ্ছে না। তাই ওরা বলে যাচ্ছেন এইটাই বল। আর আমি জেদ ধরে বসে আছি, কিছুতেই না। অনেকক্ষণ ধরে এই তর্কবিতর্ক শুনতে শুনতে সঞ্জীবকুমার বলে উঠল, ‘আচ্ছা রিঙ্কু, আমি বলছি ওই সংলাপটা। শোনও, আর ঠিক এইভাবে বলে দাও। সংলাপ যেমনই হোক, আমাদের কাজ হল তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা।’ কথাটা সেই থেকে মনে গেঁথে আছে।

শশী, ধরম, হরিভাই – এঁরা সকলেই সহশিল্পীদের গুরুত্ব দিতেন, পরিচালককে মর্যাদা দিতেন। নায়িকা আমার চেয়ে বেশি ভালো অভিনয় করল কিনা, আমার চেয়ে বেশি ভালো সংলাপ পেল কিনা, তার স্ক্রিনটাইম আমার চেয়ে বেশি কিনা – এসব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে ইউনিটের লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতেন, তাঁদের সঙ্গে চা খেতেন, আলাপ-পরিচয় করতেন। সত্যিই গভীর ছিল এঁদের আত্মবিশ্বাস আর নিরাপত্তাবোধ। তবে বম্বে তো পুরুষ-অধ্যুষিত ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি। নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা আত্মবিশ্বাসহীন নায়কের আবদার মেটানোর ঝঞ্ঝাটও এখানে কিছু কমও দেখিনি।

যখন ‘আরাধনা’ (১৯৬৯) করেছি, রাজেশ খান্না তখন এক্কেবারে ফ্রেশ। নাটকের অভিজ্ঞতা নিয়ে সিনেমায় অভিনয় করতে এসেছে, যথেষ্ট প্রতিভা, দুর্দান্ত গলা, চোখের ব্যবহারও চমৎকার। তখন থেকেই দেখেছি, রাজেশ খান্নার জন্যে মেয়েরা পাগল। ‘আরাধনা’-র সেট উপচে পড়ত নানা বয়সের মেয়ের ভিড়ে। শুধু মেয়েরাই অবশ্য নয়, এমনই ক্যারিসমা ছিল কাকার যে, পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে ফ্যান ছিল ৯ থেকে ৯০ সবাই। ‘আরাধনা’ তো বিশাল হিট হল। কাকা রাতারাতি সুপারস্টার। তবে তার পুরো কৃতিত্বটা একা রাজেশ খান্নার কিনা বলা মুশকিল। কিশোরকুমার, রাহুল দেব বর্মণ আর রাজেশ খান্না – এই ত্রিমূর্তির সম্মিলিত আবেদন তখন একটার পর একটা ছবিকে অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছে। এর মধ্যে দিয়েই দেখলাম কাকা একদম পাল্টে গেল।

অসিত সেনের ‘সফর’ (১৯৭০), শক্তি সামন্তর ‘অমর প্রেম’ (১৯৭২), বাসু ভট্টাচার্যের ‘আবিষ্কার’ (১৯৭৪) – আরও বেশ কয়েকটা ছবি তো আমরা করেছি একসঙ্গে, আমাদের জুটিও তখন বেশ জনপ্রিয়। পরিবর্তনটা তাই নিজের চোখেই দেখেছি। সেটে আসত অনেক দেরি করে, প্রায় দুপুর নাগাদ। কাজ চালিয়ে যেতে চাইত সন্ধের পরেও অনেকক্ষণ। সেই কাজের সবটাই, বলতে গেলে প্রত্যেকটা ফ্রেম, আবার হওয়া চাই কাকার ইচ্ছে এবং পছন্দ মতো। প্রথমে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল ফিরোজ খানের সঙ্গে, পরে সেটা দাঁড়িয়েছিল অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে।

কলকাতায় একবার একটা অনুষ্ঠানে অন্য সব বিশিষ্ট অতিথিরা মঞ্চে উঠে পড়েছেন, আমার একটু দেরি হয়ে গেছে। তাড়াহুড়ো করে মঞ্চে উঠতেই খাদির পাজামা-পাঞ্জাবি পরা লম্বা চুলের এক অভ্যাগত আমার হাত ধরে অনেক কিছু বলতে শুরু করলেন। মুখের ওপর চড়া আলো, ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না, ভেবেছি নিশ্চয়ই কোনো রাজনৈতিক নেতা। তাছাড়া তখনও দর্শকদের মুখোমুখি হতে পারিনি বলে মনোযোগের একটু অভাবও হয়তো ছিল। আলোটা চোখে একটু সয়ে আসতেই দেখি, আরে, এ তো কাকা! কিন্তু কী রোগা হয়ে গেছে ততদিনে। কাকার সঙ্গে সেটাই আমার শেষ দেখা।

আদতে ছিলেন সাংবাদিক, তারপর কর্পোরেট কর্তা। অবসরের পর শান্তিনিকেতনে বসে লেখাজোকায় মন দিয়েছেন। বেশ কিছু প্রবন্ধ আর গল্প লিখেছেন আজকাল, অনুষ্টুপ আর হরপ্পা-য়। প্রথম উপন্যাস 'গোলকিপার' প্রকাশিত হয়েছে বাংলালাইভে। আপাতত ডুবে রয়েছেন ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে। আজকালের রবিবাসর ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর ধারাবাহিক রচনা - সিনেমাতলার বাঙালি।