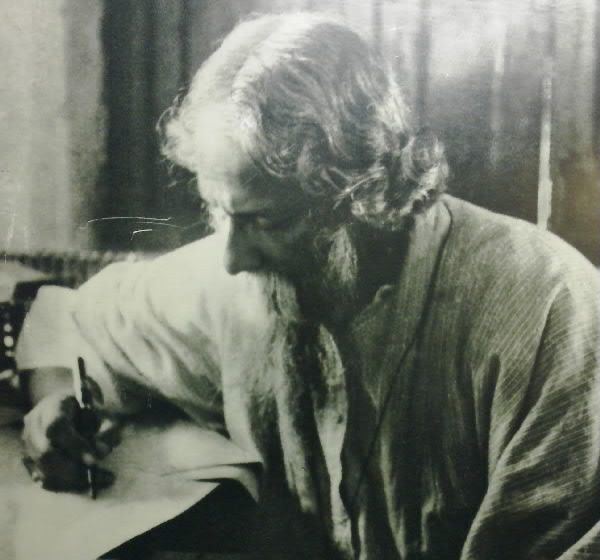

কবি জয় গোস্বামীর লেখা ‘নিজের রবীন্দ্রনাথ’ বই থেকে লেখকের অনুমতিক্রমে প্রবন্ধের অংশবিশেষ পুনঃপ্রকাশিত। বানান অপরিবর্তিত।

সেটা ছিল ২২শে শ্রাবণ। একটি স্কুলে গেছি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কিছু বলতে। ছোটোরা তাদের উৎসুক চোখ নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে। হঠাৎ মনে হল, কী বলব? যা বলব তা-ই যদি এদের কাছে ভুল প্রমাণিত হয় পরে, রবীন্দ্রনাথ তো কোনও স্কুলপাঠ্য অঙ্ক নন, যে সবার খাতায় একই উত্তর হবে। এক এক জনের রবীন্দ্রনাথ, এক এক রকম। বাড়িতেও মেয়ে এক-আধবার জানতে চায় তার ক্লাসের রবীন্দ্রনাথ নিয়ে। হাত ছাড়িয়ে পালাই, কারণ অনেক সময় যে নিজেই বুঝতে পারিনি রবীন্দ্রনাথকে।

ধরা যাক সোনার তরী। এই একটা সব গুলিয়ে দেওয়া লেখা আমার জীবনে।

হ্যাঁ, আমার জীবনে। অন্যের জীবনে তা নাও হতে পারে। প্রথম এই কবিতাকে আমি কীভাবে পাই? পাই একটা বর্ষার বিকেলবেলার শেষে। এক বারান্দায় বসে থাকার সময় কবিতাটি আমাকে দেখা দেয়। আমার বয়স তখন আট। ১৯৬২ সালের জুলাই মাস ছিল সেটা। সারা দিন বৃষ্টি হয়ে সন্ধেবেলা ধরে এসেছে। আকাশ স্লেট রঙের কালো থেকে একটু উজ্জ্বল। সূর্য নেই। আমার মা কবিতাটি পড়ছিল সঞ্চয়িতা থেকে উচ্চারণ করে করে। আমার মায়ের কিন্তু কবিতা-টবিতা পড়ার ঝোঁক একেবারেই ছিল না। সারা দিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হতো তাকে। গল্পের বই পড়ত। কবিতা কখনও নয়। তবে সেদিন মা পড়ছিল কেন?

পড়ছিল আমার বাবার কথা মনে করে। এপ্রিল মাসে বাবার মৃত্যু হয়েছে। বাবার ছিল ওই কবিতা-বলা গান গাওয়ার স্বভাব। এক-একটা মানুষ থাকে না, সারা দিন বাড়িতেই থাকে। ফুলগাছ লাগায়, বই পড়ে, গান গায়, কবিতাও পড়ে। কিন্তু কিছু করে না। বাবাও সেই রকমই ছিল। প্রায় কালো হয়ে আসা আকাশের নীচে, গাছপালা যখন সারা দিনের বৃষ্টিতে ভেজা, তখন সেই কবিতার শেষ লাইনগুলো শুনতে শুনতে আমার মনে হয়েছিল, এই কবিতাটি আমার বাবার মৃত্যু নিয়ে লেখা।

শ্রাবণ গগন ঘিরে/ ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে/

শূন্য নদীর তীরে/ রহিনু পড়ি/

যাহা ছিল নিয়ে গেল/ সোনার তরী!

বুকের মধ্যে কী একটা চাপা কষ্টের গুরুভার।

আমাদের ছোটো ওই সংসারের মধ্যে বাবা ছিল একটা আনন্দের উৎস। সারা দিন ছোটো ছোটো গান, মজা, কবিতা, বাগান এইসব করে অভাবের কথা যেন ভুলিয়ে রাখত। সেই লোকটা চলে গেছে আর আসবে না। এটাই যেন ওই কবিতার সার কথা। স্নেহ হারানো, শোক পাওয়ার কবিতা হয়েই ওই সোনার তরী রইল আমার কাছে। তারপর বয়স বাড়ল। আস্তে আস্তে বইপত্র উলটোতে গিয়ে দেখি, কী ভয়ানক সব তর্কাতর্কি হয়ে গেছে ওই কবিতা নিয়ে। বোকার মতো ওই সোনার তরীকে আমি শোকের কবিতা ভেবেছি কেন?

না, কক্ষনও আমি কাউকে বলি না আর ওই কবিতা নিয়ে একটি কথাও। কিন্তু আজও যদি চোখ বন্ধ করে মনে ভাবি ওই তরুছায়া মসীমাখা কথাটি, তবে আমাদের রানাঘাটের সিদ্ধেশ্বরীতলার সেই পুকুরপাড়ের বাড়ি— আর তার গাছ আর চুর্ণী নদীর তীরই মনে পড়ে। সেই বিকেলবেলার শেষটুকুতে ওই কবিতা রয়ে গেছে যখন আকাশ স্লেটের চাইতে পরিষ্কার ছিল না। আরও আছে। চুর্ণী নদী বললাম না? তার ধারে একটা বটগাছের নীচে বাবার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি। বাবার মুখে একটা গান: অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া/ দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া। তরণী কী? না নৌকো। নৌকো তো অনেক যায় আমাদের নদী দিয়ে। যেমন যায় কচুরিপানারা। অমলও জানি। অমলদা, সব পেয়েছির আসরে ড্রিল করায়। ড্রাম বাজায়। কিন্তু ধবল কাকে বলে? গানের পর বাবার উত্তর, ধবল হল সাদা। ওই যে বালির নৌকোটাকে দ্যাখ, ওর তো পাল আছে, সাদা পাল। ওইরকমই।

আরও পড়ুন: জয় গোস্বামীর ‘নিজের রবীন্দ্রনাথ’ প্রবন্ধের অন্য অংশ

দেখলাম বড়ো একটা নৌকো, ধীরে ধীরে ভেসে চলেছে। একটা ছই রয়েছে। ওই রকম নৌকো কতই দাঁড়িয়ে থাকে চূর্ণীর তীরে। নৌকোর কানা পর্যন্ত জল। এই নৌকোটায় বড়ো একটা পাল লাগানো। মনের ভেতরে থেকে গেল সেই নৌকো, আর তার পাল তুলে যাওয়া। কিন্তু পাল মোটেই অত কিছু সাদা ছিল না। কেমন ময়লা ময়লা, ত্রিপল রঙের চাদর একটা। তখন কত বড়ো আমি? বছর ছয় সাত বড়ো জোর।

তিরিশ পেরিয়ে আলাপ হল একটি মেয়ের সঙ্গে। সে আসে, কথা বলে, চলে যায়। পরে দেখছি, যখনই একা হয়ে যাই, তখনই তারই কোনও না কোনও ছবি মনে পড়ছে। হয়তো তার এক টুকরো হাসি। কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যাওয়া। কপালের ওপর ঝুঁকে পড়া চুল সরানো। এ কী হল? আরও কত জনের সঙ্গেই তো কথা বলি। কারও ক্ষেত্রে তো এমন হয় না। সব চেয়ে বেশি মনে পড়ে তার তাকিয়ে থাকা। ভোরে ঘুম ভেঙে মনে পড়ে। পরে, দুপুরে ঝাঁঝাঁ রোদে হাঁটতে হাঁটতেও মনে পড়ে। কেন পড়ে? আর কোনও চোখ কি আমি দেখিনি কখনও? বুঝলাম। আমি প্রেমে পড়েছি।

সারা দিন বৃষ্টি হয়ে সন্ধেবেলা ধরে এসেছে। আকাশ স্লেট রঙের কালো থেকে একটু উজ্জ্বল। সূর্য নেই। আমার মা কবিতাটি পড়ছিল সঞ্চয়িতা থেকে উচ্চারণ করে করে। আমার মায়ের কিন্তু কবিতা-টবিতা পড়ার ঝোঁক একেবারেই ছিল না। সারা দিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হতো তাকে। গল্পের বই পড়ত। কবিতা কখনও নয়। তবে সেদিন মা পড়ছিল কেন?

একদিন এক উচু বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছি, সামনে নেমে চলা তার উড়ন্ত আঁচল… কোথাও কারও বাড়ি থেকে গান বাজছে… দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া। থমকে আছি। পা চলছে না। শৈশবের সেই পুরোনো গান কী এক নতুন মানে নিয়ে আজ আমার সামনে দাঁড়াতে এল। এই তরুণীই তবে সেই আশ্চর্য নৌকো-বেয়ে-যাওয়া! যখন এর পর থেকে ওই গান শুনেছি মনে পড়েছে তার চেয়ে থাকা। কবরখানার মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে আসছি দু’জনে। পিছনে রক্তিম সূর্যাস্ত। একটা জলের বোতল ব্যাগ থেকে বার করে এগিয়ে দেওয়ার সময় তাকিয়ে আছে। আমাদের সেই দেখাশোনার উপর ছেদ পড়তে কয়েক মাসের বেশি সময় লাগল না। দেখাশোনা বন্ধ হতে হতে এক সময় ব্যাপারটা ‘সে এখন বেঁচে আছে কি না/ তা সুদ্ধু জানি না’-এ এসে দাড়াল। কিন্তু ওই গানের মধ্যে থেকে গেল মেয়েটি।

তারপর আরও উনিশ বছর কেটে গেছে। আমার মেয়েকে যে হস্টেলে দিয়েছি তার পাশেই গঙ্গা। এক রবিবার বিকেলে হস্টেলের ধারেই বটগাছের নীচে সিমেন্ট বাঁধানো বেদিতে বসে আছি মেয়ে সঙ্গে। সে এখন পনেরো পেরিয়ে ষোলোয় পড়েছে। সেও বর্ষাকাল ভালোবাসে। আজ সারা দিনের মেঘে ঢাকা ছিল আকাশ। কিন্তু এখন একটু পরিষ্কার। সূর্য অস্তে নামছেন। আলো বেরিয়ে আসছে। মেয়ে বলল, ওই দ্যাখো! দেখি ছোটো একটা নৌকো তরতর করে চলে আসছে স্রোতের সঙ্গে। তার ওপরে একটা পাল লাগানো। মেয়ে গাইতে শুরু কাল অমল ধবল পালে লেগেছে…। ও শেখেটেখে না। শুধু শুনে শুনে জানে। কিন্তু ওর গেয়ে চলবার সঙ্গে সঙ্গে সব ভুলে ওই গান এসে দাঁড়াল আমার পঞ্চাশ বছরের দোরগোড়ায়। তখন আমার চোখ ভেসে যায় চোখের জলে। এই গানের কী মানে হল তবে আমার কাছে? আমাকে এই প্রশ্নের মধ্যে রেখে সূর্য তাঁর অস্তে চললেন।

পিছনে ঝরিছে ঝর ঝর জল, গুরু গুরু দেয়া ডাকে

মুখে এসে পড়ে অরুণকিরণ ছিন্ন মেঘের ফাঁকে

ওগো কাণ্ডারী, কে গো তুমি কার

হাসি কান্নার ধন

ভেবে মরে মোর মন…

সে ভাবনার কোনও কিনারা হল না।

দুই

এই হল আমার নিজের রবীন্দ্রনাথ। তাকে বোঝা-না-বোঝা। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রকাশ্যে বলতে অস্বস্তি হয়। কেননা, বলতে হলে তো নিজেরই অজান্তে ভক্ত হয়ে বলব। ভক্তের মতের দাম নেই। জানি, চোখে জল এসে পড়লে তা দিয়ে সাহিত্যের বিচার হয় না। চকখড়ির দাগ ধুয়ে যায়। দণ্ডী কাটা যায় না। এবং এও জানি, রবীন্দ্রনাথকে সকলেরই দরকার হয় না। রবীন্দ্রনাথকে ছাড়াই বহু মানুষের জীবন চলে যাচ্ছে। জানি। রবীন্দ্রনাথকে দরকারও হচ্ছে অনেকের। নিজের কোনও মতকে জোরের সঙ্গে স্থাপন করার জন্য রবীন্দ্রনাথের কোনও কোটেশন– কবিতা, প্রবন্ধ বা বক্তৃতা কি চিঠিপত্র যাই হোক– ব্যবহার করা যায়। এছাড়া রবীন্দ্রনাথকে উড়িয়ে দেবার জন্যও, অথবা তেমন ভাল কবি ছিলেন না, বলবার জন্যও রবীন্দ্রনাথকেই ব্যবহার করতে হয়। আক্রমণ করবার জন্যও তাঁর চেয়ে উপযুক্ত কিছু এখনও বাংলার সংস্কৃতিতে আবিষ্কৃত হয়নি। তবে এ সবই নিজের নিজের দরকারে। অপরের সামনে নিজের প্রতিষ্ঠা আরও শক্ত করবার দরকারে। এজন্য রবীন্দ্রনাথকে লাগে।

আমারও তাঁকে দরকার হয়। হয়তো কেউ লিখেছেন দেখলাম রবীন্দ্রনাথের কবিতা কত দূর্বল ছিল। হয়তো লাইন তুলে তুলেই বলা হয়েছে। এমন কি, পড়ে মেনেও নিলাম। না, লেখক এটা ঠিকই বলেছেন বোধ হয়। কৌতূহলে আবার পুরোনো সেই কবিতা খুলে পড়তে শুরু করলাম। পড়তে পড়তে এ-পাতা ও-পাতার আরও অনেক কবিতা পড়া হয়ে গেল। দেখলাম, সে কবিতা লেখা হয়েছে, হয়তো আজ থেকে আটাত্তর বছর আগে। অথবা বিরাশি বছর আগে। তখন কেমন ছিল বাংলা কবিতার চেহারা? আশেপাশে আর যাঁরা লিখছিলেন তখন, তাঁদের সেই সময়কার লেখাও জোগাড় করে পড়লাম একটু। এই সূত্রে অনেক কবিতা পড়া তো হল ক’দিনে। অন্যদের কবিতা। আর রবীন্দ্রনাথও। কী আশ্চর্য? যে-লোক সোনার তরী নিরুদ্দেশ যাত্রা লিখেছেন, তিনিই লিখেছেন আবার প্রান্তিক। যিনি লিখেছেন বলাকা, তিনি-ই গীতাঞ্জলি। আর তিনি-ই লিখেছেন শিশুতীর্থ, তিনি-ই লিখেছেন স্ফূলিঙ্গ আর লেখনের ছোট্ট সংবন্ধ চকিতে জেগে উঠেই মিলিয়ে যাওয়া কবিতা। তার পাশেই পুনশ্চ শেষ সপ্তক পত্রপূট!

সকলেই নিশ্চয়ই বলবে, এইভাবেই ভক্তের চোখ চলে। যে-চোখ ত্রুটি দেখতে পায় না। আমার হয় কি, সমালোচিত কবিতাটি ফিরে পড়তে গিয়ে, সেই ত্রুটির কথা ভুলে আমার মনে হতে থাকে, এত বিচিত্র ধরনে কবিতায় নিজেকে বারবার ভাঙার আর কোনও উদাহরণ আমার সামনে আছে কি? আমাদের বাংলা ভাষায় অনেক উচ্চমানের কবি এসেছেন রবীন্দ্রনাথের পরেও। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাবার উদাহরণ আর নেই। স্বয়ং পৃথিবী এই ধরনের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এসেছেন আজকের অবস্থায়।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা ধারাবাহিকভাবে পড়লে পুনরাবর্তন অনেকই পাওয়া যায়। ঠিক, তবে তার চেয়ে অনেক কম লিখেছেন কবিতা, এমন প্রধান কবিদের মধ্যেও পুনরাবৃত্তি দেখি আমরা। তার একটা কারণ হয়তো এই, নিজস্ব একটি ভাষা তৈরি করতে যিনি পারেন তিনি নিশ্চয়ই শক্তিমান কবি। কিন্তু সেই ভাষাটি হয়ে পড়ে তাঁর আশ্রয় বা রক্ষাপীঠের মতো। সেটিকে স্বহস্তে ভাঙবার ঝুঁকি নিতে পারা যায় না। একবার-দুবার ঝুঁকি কেউ কেউ নিয়েছেন আমাদের ভাষায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো এত অজস্রবার নতুন হয়ে উঠতে আমি দেখিনি কোনও কবিকে। এই যে স্ফূলিঙ্গ বা লেখনের কথা বললাম না এক্ষুনি, এই কথা প্রকাশ্যে বলে একবার অসুবিধেয় পড়েছিলাম। একজন বললেন, ওগুলো তো অটোগ্রাফ দিয়েছিলেন উনি। সত্যি বলতে, ওভাবে কি কবিতা হয়? যিনি বলেছিলেন তাঁকে মান্য করি। বাড়ি এসে খুঁজে দেখি, তাই তো! রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন ভূমিকায়: ‘যখন চীনে জাপানে গিয়েছিলাম প্রায় প্রতিদিনই স্বাক্ষরলিপির দাবি মেটাতে হত। কাগজে, রেশমের কাপড়ে, পাখায় লিখতে হয়েছে। এমনি করে যখন-তখন পথেঘাটে যেখানে সেখানে দু-চার লাইন কবিতা লেখা আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।’

তারপর কী বলছেন? বলছেন, ‘এই লেখাতে আমি আনন্দও পেতুম। দু-চারটি বাক্যের মধ্যে এক একটি ভাবকে নিবিষ্ট করে দিয়ে তার যে একটি বাহুল্যবর্জিত রূপ প্রকাশ পেত, তা আমার কাছে বড়ো লেখার চেয়ে অনেক সময় বেশি আদর পেয়েছে… এই রকম ছোটো ছোটো লেখায় আমার কলম যখন একবার রস পেতে লাগল, তখন আমি অনুরোধ-নিরপেক্ষ হয়েও খাতা টেনে নিয়ে আপন মনে যা-তা লিখেছি।’

কীভাবে একজন কবি একটা ফর্ম পেয়ে যান তা কি দূর থেকে বলা যায়। বাইরের যে-পরিস্থিতিকে প্রতিকূল বলে মনে হয়, যে-অনুরোধকে চাপিয়ে দেওয়া মনে হয়– এটা হতে পারে, সেই চাপিয়ে দেওয়াটা এমন কোথাও অজান্তে চাপ তৈরি করল যে, ফেটে বেরিয়ে এল লেখার একটা নতুন ফর্ম। প্রত্যেক কবির মধ্যেই একটি অজানা জায়গা থাকে। যা তার নিজেরও অপরিচিত। বাইরের কোনও প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ধাক্কায় তা জেগে উঠতে পারে। আর জেগে উঠলে, লেখককে তার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। সেই দাঁড়ানোর জন্য শক্তি দরকার। সাধারণত, কবি বা লেখকেরা একটা বয়স বা প্রতিষ্ঠায় পৌঁছনোর পর, নিজেদেরই অনুসরণ করে চলেন, এবং তাঁদের অনুসরণ করতে থাকেন পরবর্তী লেখকেরা। রবীন্দ্রনাথের অনুসারী ও তাঁর সঙ্গে তর্কবিতর্ক করলেও অপরিমিত শ্রদ্ধাশীল তরুণ লেখকের অভাব ছিল না। কিন্তু, অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য ও ভিতরকার অজানার চাপ, তাঁকে দিয়ে বারবার নিজের বদল ঘটিয়েছে। ভ্যান গখ চিঠিতে লিখেছিলেন তাঁর ভাইকে, অল দা টাইম আই অ্যাম ওয়ার্কিং উইথ ভেরিয়াস হেডস অ্যান্ড হ্যান্ডস। রবীন্দ্রনাথও তাই করেছেন তাঁর অজানাকে বুঝে নিতে। অজানা বলতে কী বলছি?

দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়

দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দির স্রোত বাহি

নিয়ে অনুভূতিপূঞ্জ… |

কেউ নিজেই দেখছে নিজের শরীর ভেসে চলে যাচ্ছে নদীস্রোতে। সে এক আশ্চর্য গোধূলিকাল। গোধূলি পার হয়ে এক কৃষ্ণ অরূপতা নামছে জলে স্থলে। যেখানে অন্তহীন অন্ধকারে ছায়া হয়ে বিন্দু হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে দেহ। শেষজীবনের লেখা এই কবিতা ‘প্রান্তিক’ বইয়ের। আবার তাঁর জীবনের মধ্যাহ্নপর্বের ঠিক আগে, প্রাণ যখন পূর্ণ, সেই সময়ও একে দেখা গেছে, নিজের ভিতরের অজানাকে।

ছিন্নপত্রের একটা জায়গা তুলছি।

‘আমার মধ্যে যে-দুটি প্রাণী আছে, আমি এবং আমার অন্তঃপুরবাসী আত্মা, এই দুটিতে মিলে সমস্ত ঘরটি দখল ক’রে বসে থাকি— এই দৃশ্যের মধ্যগত সমস্ত পশুপক্ষী প্রাণী আমাদের দুজনের অন্তর্গত হয়ে যায়।’

চিঠিতে লেখা এই সামান্য কয়েকটি কথার মধ্যে কবিতা রয়েছে। এটি গদ্যে লেখা হয়েছে বটে, কিন্তু এই রচনার যে-মন, যে-সার, তা অব্যর্থভাবে কাব্য। এই কয়েকটি মাত্র বাক্য, প্রায় ব্যাখ্যার অতীত এক অনুভবকে বলছে। অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে বলা হলেও কেবল বাচ্যার্থটি যদি অনুসরণ করে চলি, এর শেষ কোনও অতলে, কোনও অকূল দূর চেতনায় পৌঁছতে থাকে। সেই রকম মন সচরাচর মানুষের থাকে না বলে রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের অনুভবকে আমরা বেশি-বেশি আধ্যাত্মিক বা ঈশ্বরবিশ্বাসে বদ্ধ ইত্যাদি বলে উড়িয়েও দিতে পারি। প্রান্তিকের যে-কবিতাটির কথা বললাম, সে কবিতা পৌঁছচ্ছে এমন জায়গায়, যেখানে নিজের দেহ ছায়াবিন্দু হয়ে অন্ধকারে মিশে যাবার পর, নিজেকে বলতে হয়, নক্ষত্রের তলায় দাঁড়িয়ে। এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ। দেখি তারে যে-পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক। ‘কল্যাণতম’ শব্দটির প্রয়োগ ভাবুন। তখন ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ সদ্য বেরিয়েছে।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একাকী সেই অস্তিত্ব আকাঙ্ক্ষা করছে কাউকে। এক হয়ে যেতে চাইছে কল্যাণতম রূপ যার, সেই পুরুষ সঙ্গে। নিজের দেহ থেকে বিযুক্ত হবার পর এই আকাঙ্ক্ষা। পূর্বে উদ্ধৃত গদ্য অংশটিকে যদি আরও একটু আগে থেকে দেখি, সেখানেও এক আশ্চর্য সন্ধ্যা দেখা দেবে। দেখা দেবে নদী। কবিতায় ছিল:

দূর হতে দূরে যেতে যেতে

ম্লান হয়ে আসে তার রূপ, পরিচিত তীরে তীরে

তরুচ্ছায় অনিশ্চিত, লোকালয় ক্ষীণ হয়ে আসে

সন্ধ্যা আরতির ধ্বনি। ঘরে ঘরে রুদ্ধ হয় দ্বার,

ঢাকা পড়ে দীপশিখা, খেয়ানৌকা বাঁধা পড়ে ঘাটে।

দুই তটে ক্ষান্ত হলো পারাপার ঘনালো রজনী।

এবং তার পরেই, সেই এক কৃষ্ণ অরূপতা নামল জলে স্থলে। আর ছিন্নপত্রের গদ্যটিতে দেখি:

‘সন্ধ্যেবেলাটি আমার মাথার উপর, আমার চোখের সামনে, আমার পায়ের তলায়, আমার চতুর্দিকে এমন সুন্দর এমন শান্তিময় এমন নির্জন নিস্তব্ধ অথচ এমন পরিপূর্ণ হয়ে উদয় হয়, মানুষের মতো এমন নিবিড়ভাবে আমার নিকটবর্তী হয়ে আসে যে, আকাশের নক্ষত্রলোক থেকে আর পদ্মার সুদূর ছায়াময় তীররেখা পর্যন্ত সমস্ত বৃহৎ দৃশ্যটি আমার চতুর্দিকে একটি নিভৃত আরামের গোপন গৃহের মতো ছোটো হয়ে ঘিরে দাঁড়ায়—’

কবিতাটিতে রয়েছে দূর থেকে দূরে চলে যাওয়া নদী; তার তীরের পরের তীর, গাছ, আকাশ ও রাত্রি, আর গদ্যটিতে সন্ধ্যার ভিতরে বসে দেখা নদী ও আকাশ। কবিতাটিতে, ক্রমশ দূরে চলে যাওয়া নিজেরই শরীর; আর গদ্যটিতে সমস্ত সন্ধ্যাজগৎ এসে ঢুকে পড়ছে ঘিরে ধরছে অস্তিত্বকে, যেন সে নিজেই একটি সন্ধ্যাঘর। গদ্যে সে সমস্ত চরাচর পশু বৃক্ষ প্রাণীকে নিজের মধ্যে টেনে নিল শান্তভাবে। আর কবিতায় নিজের শরীর থেকে মুক্ত হয়ে সে চলে এল নক্ষত্রবেদির তলায়।

গদ্যটি লেখা হয়েছে ১৮৯৪-এর জুনে। আর কবিতাটি ১৯৩৭-এর ডিসেম্বরে। দুই ভিন্ন বয়সে দাঁড়িয়ে, এই দুই অনুভবের বিরাট বিস্তার, সেই গম্ভীর রহস্য আজও আমাকে স্তব্ধ করে রাখে। এই যে নিজের শরীরকে অর্ধজাগ্রত স্বপ্নবৎ নিজের থেকে ছিন্ন হয়ে ভেসে যেতে দেখা, অপর দিকে, সমস্ত সন্ধ্যাজগৎ-এর বিরাট নিসর্গ ধীরে ধীরে লীন করে নেওয়া নিজের মধ্যে, এই ধরনের কোনও অনুভূতি, প্রতিদিনের জীবনযাপনের প্রতিযোগিতায় যুক্ত থাকার ফলে আমাদের মধ্যে নাও আসতে পারে। না আসাই স্বাভাবিক। তখন এই রকম রহস্যকে মনে হয় ধোঁয়াশা। বিরাটকে মনে হয় তুচ্ছ। এমনকী, তা নেই। রবীন্দ্রনাথ— ৩৩/৩৪ বছরের দীপ্ত গনগনে রবীন্দ্রনাথ, এবং মৃত্যুসম্ভব অসুস্থতা থেকে জেগে ওঠা ৭৬ বছরের রবীন্দ্রনাথ— সব সময় এই রহস্যকে নিজের মধ্যে ধরতে পারতেন। আজ ভেবে দেখি, রবীন্দ্রনাথের কবিতার, ৭৮ বছর ৮২ বছর ৯০ বছর আগের লেখা কবিতার শব্দপ্রয়োগগত শিথিলতা অতিকথন, ক্রিয়াপদের দুর্বলতা আজকের কাব্যপ্রয়োগের দৃষ্টিতে যারা খুঁজে খুঁজে বার করি আমরা, অনেকেই বিরাটত্বকে নিজের মধ্যে একদিনের জন্য কিছুমাত্র অনুভব না করেও সারাজীবন, জীবনযাপন করে চললাম। এমনকী, কাব্যচর্চাও করে চললাম। গোল গোল, গোটা গোটা করে মানে করা যাবে যার তাকেই কবিতা বলে সবসময় মনে করলাম। মনে করালাম। অনেক সময় তাতে গল্পের আভাস বা প্রত্যক্ষ গল্পই রইল।

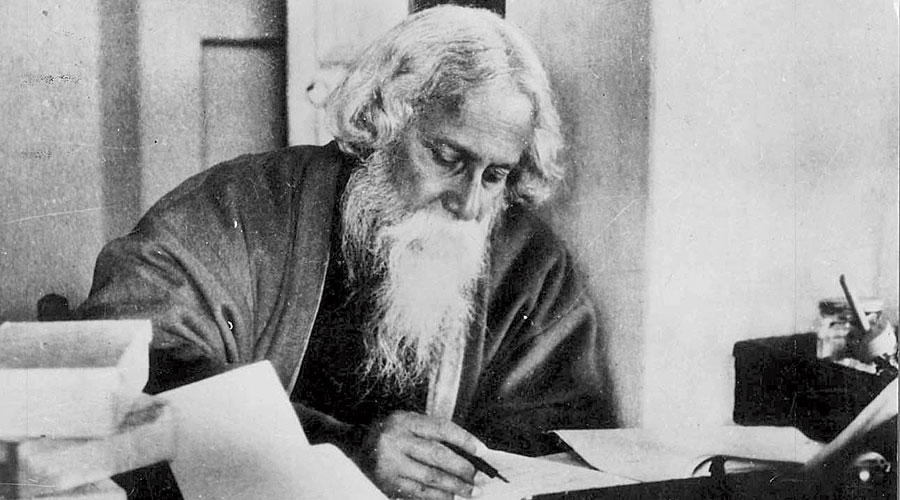

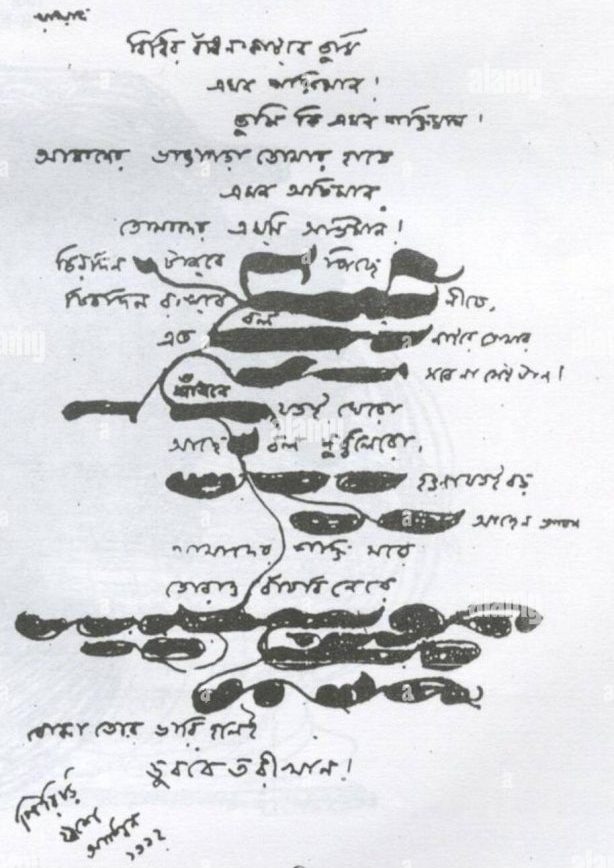

কবিতায় গল্প রবীন্দ্রনাথের মতো কে আর বলেছেন? ‘কথা ও কাহিনী’র কবির পাশে ‘প্রথম দিনের সূর্য’-এর কবি, ‘তোমার সৃষ্টির পথ’-এর কবিও যে দাঁড়িয়ে আছেন তা আমরা জানি, কিন্তু মনে রাখি না। ভাবি, একটিই জীবনের মধ্যে দিয়ে তাঁর অতগুলি জন্মান্তর কী করে সম্ভব হল! রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে দিয়ে চলা যেন জাতকের কাহিনী জানতে জানতে যাওয়া। আমি মেট্রো রেলে অফিসে আসি। বসি না। দাঁড়াই উলটোদিকের গেটে। রবীন্দ্রসদন স্টেশনের দু’দিকে দেওয়ালে, রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা, পাণ্ডুলিপির কাটাকুটি করা ছবি উৎকীর্ণ আছে। যখন স্টেশন আসে, প্রায় প্রতিদিনই আমার চোখে পড়ে সেইসব ছবির এক এক টুকরো। মনে হয়, কেন এত কাটতেন কবিতা?

কবিতা থাক। ধরেই নিচ্ছি কবিতা ছোটো আকারের জিনিস। লিখতে না হয় মেনেই নিচ্ছি কম সময় লাগে। কিন্তু ‘রক্তকরবী’র শুনেছি দশটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। কেন? রক্তকরবী যখন বেরিয়েছে বই হয়ে ১৯২৬-এর ডিসেম্বর, তার তেরো বছর আগে তো নোবেল পুরস্কার পেয়ে গেছেন কবি। শুধু নিজের দেশেই নয়, সারা পৃথিবীর নানা দেশেই তো তাঁর যে কোনও রচনাই ছাপা হচ্ছে। এ লেখাও তো তিনি লিখে দেওয়া মাত্রই ছাপা হয়ে যাবে।। হয়েওছে পত্রিকায় দু’বছর আগে। নিশ্চয় তারিফ করবার লোকেরও অভাব ছিল না তার? তারপর কীসের এত অসন্তোষ? কী এত অনাস্থা নিজের উপর? এই হল প্রকৃত আর্টিস্টের অনাস্থা। অপরের প্রশংসার উপর নির্ভর করে না প্রকৃত স্রষ্টার নিজের প্রতি সেই সন্দেহ। যে-সন্দেহের বশবর্তী হয়ে সে নিজেকে স্রষ্টা মনে করতে পারে না। লেখার সময় অসহায় দ্বিধাদীর্ণ হয়ে পড়ে সে। তাই সে অত অত বার নিজেকে পরিশোধন করে চলে। তার কোনও বিচারক নেই তখন সামনে। কী অপরিসীম ক্ষুধা আর সংকল্প শীর্ষে পৌঁছবার!

এ শীর্ষ, কীসের শীর্ষ? না, খ্যাতির শীর্ষ নয়। আমরা শীর্ষ বলতে, আরও খ্যাতি আরও প্রচার আরও করতালিনন্দিত সাফল্য বুঝি। কবির সাফল্য, কবির আকাঙ্ক্ষিত শীর্ষ, সে অন্য কোথা অন্য কোনওখানে থাকে। সে থাকে তাঁর নিজের ভিতরকার অজানায়। ধাপে ধাপে চূড়ায় ওঠে। নিজের অভিজ্ঞতা আর শব্দের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়ার চূড়া যা ক্রমশ উচ্চতর হয়ে উঠছে। যা তার মনের মধ্যে, জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে দিনে দিনে, বছরে বছরে সঞ্চিত স্তূপ হয়ে আছে। সেই অভিজ্ঞতার সারাৎসারে সে পৌঁছচ্ছে। এবং সেই সারাৎসার থেকে শব্দ খুঁজে যা গড়ে তুলছে, তা ঠিক ঠিক তার সেই অভিজ্ঞতার সারাংশই মাত্র নয়। অন্য কিছু। নারী আর পুরুষ মিলছেন। কিন্তু সেই মিলনে যে-সন্তান আনছেন তারা, সে তৃতীয় জন! সে অন্য আর এক রূপ! সে ঠিক ওই নারীটি নয়। সে ঠিক ওই পুরুষটিও নয়। সে অপর এক অস্তিত্ব। নিজের রচনা ঠিক নিজে নয়, নিজের অভিজ্ঞতাও নয়—মিলনের ফলে আসা অন্য তৃতীয় কেউ।

নিজের রচনাকে বারবার কেটে ছিন্নভিন্ন করতে করতে সৃষ্টির অধিকতর নিকটবর্তী হতে থাকা রবীন্দ্রনাথের চূড়ান্ত যে-ঘটনাটি সকলের জানা তা আবারও এখানে তুলে আনি। হ্যাঁ, রাণী চন্দকে মুখে মুখে বলা। মৃত্যুপূর্ব কবিতাটির শেষ তিনটি সংশোধন। ওই রকম অবস্থাতে কবিতা লেখার কথাই ভাবা যায় না, তার মধ্যেও সংশোধন। এ যেন নিজের অস্তিত্বকেই ফিরে লেখা। রক্তকরবী সম্পর্কে এটাও ভেবে দেখবার যে, তীব্র ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ প্রত্যক্ষভাবে নাট্যগুণসম্পন্ন, সরলভাবে যাকে নাটক বলা যায়, তা তো রবীন্দ্রনাথ কতই লিখেছেন আগে। তবু কেন খুঁজে আনতে চাইলেন রক্তকরবীকে ওই রকম সংশোধনের মধ্য দিয়ে? এবং এমনই এই নাটক যে-গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার পর আরও প্রায় তিরিশ বছর অপেক্ষা করতে হল সেই নাটককে। ঠিক আলোয় মুখ তুলে দাঁড়ানোর জন্য। ১৯৫৪ পর্যন্ত দেরি করতে হল। তখন চক্ষুদান হল তার। ততদিনে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরও ১৩ বছর পেরিয়ে গেছে।

আমি ভাবি, অত পরিশ্রম করে যেটা লিখলেন রবীন্দ্রনাথ, জীবৎকালে তার তো তেমন কোনও স্বীকৃতি হল না। পারতেন তো গান্ধারীর আবেদন, কর্ণকুন্তীসংবাদ, বিসর্জন লিখতে। যা তাঁর সৃষ্টিসাফল্যের আরও এক একটি চূড়া। পড়তে পড়তে এখনও চোখে জল আসে। আবার মনে হয় কী সমসাময়িক। কত আজকের কথা। কিন্তু সেদিকে গেলেন না! গেলেন না এই জন্য যে, নতুন করতে চান নিজেকে। নিজেকে ভেঙে দেখতে চান। সম্মান, স্বীকৃতি, লোকপ্রিয়তা, খ্যাতি পিপাসা শুধু এটুকু রবীন্দ্রনাথের মতো শিল্পীর জন্য যথেষ্ট নয়। তাঁর দরকার নিজের সঙ্গে নিজের নিয়ত বোঝাপড়া। সেই জন্যই যে ধরনের নাটক লিখে তুঙ্গে পৌঁছেছেন, তার থেকে সরিয়ে নিজেকে কোনও নতুনের জন্য, অজানার মধ্যে নিক্ষেপ করা দরকার। দরকার নিজের ক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখা।

শব্দের সঙ্গে ভাষার সঙ্গে নিজের অনুভূতির এই পরীক্ষার সামনে থেকে একটু খ্যাতি প্রতিপত্তি পেলেই সাধারণত সরে যান আজকের লেখকেরা। রবীন্দ্রনাথ এই আত্মসন্তোষের বিরুদ্ধে ছিলেন আজীবন।

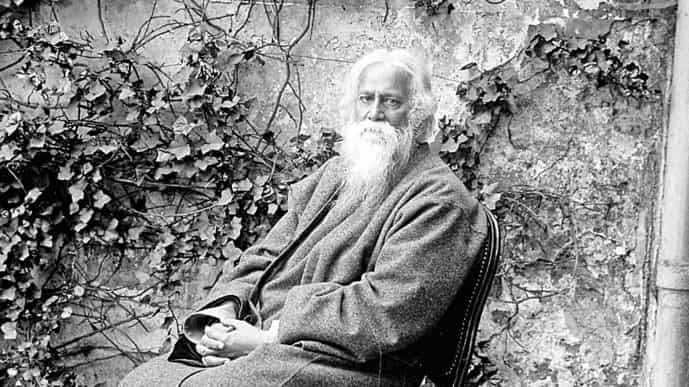

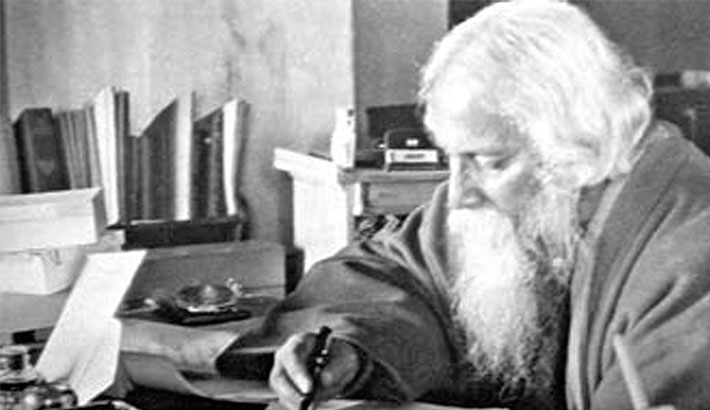

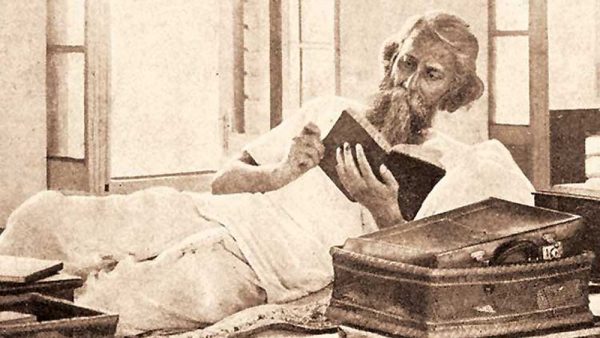

*ছবি সৌজন্য: Wikimedia Commons, Pinterest, Departmag, Livemint

জয় গোস্বামীর জন্ম ১৯৫৪ সালে, কলকাতায়। শৈশব কৈশোর কেটেছে রানাঘাটে। দেশ পত্রিকাতে চাকরি করেছেন বহু বছর। আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন দু'বার - ১৯৯০ সালে 'ঘুমিয়েছ ঝাউপাতা?' কাব্যগ্রন্থের জন্য। ১৯৯৮ সালে 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল' কাব্যোপন্যাসের জন্য। ১৯৯৭ সালে পেয়েছেন বাংলা আকাদেমি পুরস্কার। দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন কবিতার সাহচর্যে। ২০১৫ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি.লিট পেয়েছেন।

One Response

মন ছুঁয়ে গেল । ভাবতে শেখানো লেখা । ঋদ্ধ হলাম।