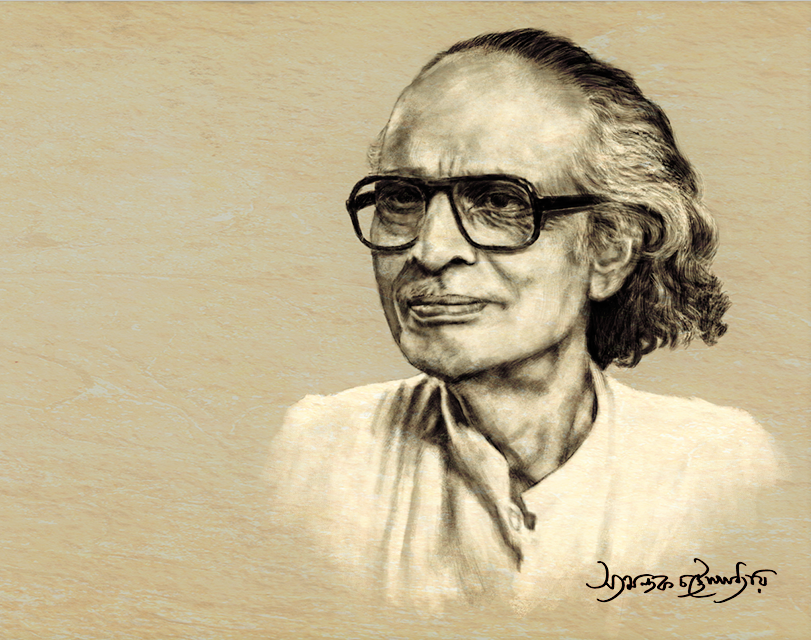

বাবার গল্প বলতে গিয়ে অন্য কথাও এল। জীবনী লেখা অবশ্য আমার উদ্দেশ্য নয়। ওঁর শৈশব ও কর্মজীবনের কথা অনেকটা ধরা আছে ‘উজান গাঙ বাইয়া’ বইতে। প্রণব বিশ্বাস এবং আরও অনেকে নানা জায়গায় লিখেছেন। ২০১২-তে শতবর্ষ উদযাপনের সময় পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও বাংলাদেশে নতুন করে লেখালেখি হয়েছে। আমার বোন রঙিলী বাবার জীবন নিয়ে নানা কাজ করছে। আমি ভাবছিলাম, টুকরো কিছু স্মৃতি কোথাও একটা লিখে রাখব। এরপর যদি ভুলে যাই! এই পত্রিকার আমন্ত্রণে সাহস পেলাম। এলোমেলো কথাও এঁরা ছাপবেন বলেছেন।

ষাটের শেষ সত্তরের গোড়ার ওই সময়ে বাবা লোকসঙ্গীত নিয়ে নতুন করে ভাবতে বসল। গণনাট্য অধ্যায় শেষ হওয়ার পরে কিছুদিন, বছর দশেক, গানের নিয়মিত অনুষ্ঠান বন্ধ ছিল। ষাটের মাঝামাঝি রাজনৈতিক বিক্ষোভের নতুন পর্ব যখন শুরু হচ্ছে সেই সময় নানা সংগঠনের ডাকে বাবা আবার দলবল নিয়ে প্রকাশ্যে গান গাইতে শুরু করে। ওই সময়েই লোকসঙ্গীত বিষয়ে নিজের ভাবনা বাবা সূত্রাকারে গুছিয়ে লিখতে শুরু করল। ১৯৭৮-এ সেইসব লেখা বই হয়ে বেরোয় ‘লোকসঙ্গীত সমীক্ষা: বাংলা ও আসাম’ নামে।

সেসময় বাবা সদলে মঞ্চে তেভাগা তেলেঙ্গানা নৌ-বিদ্রোহ রুশ-বিপ্লবের গান গাইছে, জন ব্রাউন, জন হেনরির ব্যালাড গাইছে, আর তার সঙ্গে গাইছে সারি ভাটিয়ালি মারিফতি বিহু গান। এই দুয়ের মধ্যে যেখানে যোগসাজশ এইসব লেখায় ওঁর মন সেইখানে বাঁধা পড়েছিল। লোকগীতি দরিদ্রসাধারণের শ্রম ও সৃষ্টির কথা বলে, তাদের বঞ্চনার গল্প বলে, তাদের নিজস্ব প্রতিবাদ সেই গানে লুকোনো থাকে। আবার আত্মসমর্পণের দর্শনও থাকে। এসব প্রবণতা শনাক্ত করাটাও লোকসংস্কৃতি চর্চার কাজ বলে ওঁর বিশ্বাস। ওঁর মতে, নতুন গান রচনা বা লৌকিক রীতির পরিবর্তন যারা ওই গানের স্রষ্টা সেই শ্রমজীবী মানুষের উদ্যোগেই ঘটা উচিত, শহুরে লোকের হস্তক্ষেপে নয়। মার্কসবাদ আর সংস্কৃতির সম্পর্ক বিষয়ে বাবা অন্য লেখা লিখেছে সত্তর দশকে। কিন্তু লোকসঙ্গীত বিষয়ক লেখায় ওঁর চিন্তা গানের নিবিড় আলোচনার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে। সেজন্যেই বোধহয় এইসব লেখা এখনও প্রাসঙ্গিক। এক অর্থে এও মার্কসবাদ আর সংস্কৃতির সম্পর্ক-সন্ধান, কিন্তু ভাবনার পথ এখানে আলাদা, উপাদানও ভিন্ন। আর এইসব লেখায় চিন্তার একটা ভিত্তি হল সুরের বিশ্লেষণ, গান বিষয়ক আলোচনায় সচরাচর যা খুব একটা পাওয়া যায় না।

গণনাট্য পর্বে বাবার গান মূলত লৌকিক সুর, বেশ কিছু ক্ষেত্রে লৌকিক ভাষা ব্যবহার করেছে। গণনাট্যের বোম্বাই সম্মেলনে (১৯৫৩) সলিল চৌধুরীর সঙ্গে ওঁর এক তর্ক হয়েছিল। সঙ্গীত পরিচালক অনিল বিশ্বাস সেই বিতর্কে সভাপতির ভূমিকা নিয়েছিলেন। বাবার বক্তব্য ছিল, সলিলের অনুসরণে যেসব গণসঙ্গীত রচিত হচ্ছে, এবং সলিল নিজে তেভাগা-তেলেঙ্গানা পর্বের পরে পঞ্চাশের দশকে এসে যে গান সৃষ্টি করছিলেন, তা ‘জাতীয় ঐতিহ্য হারিয়ে কসমপোলিটানিজমের পানে ধাওয়া করেছে’। ‘ও মাঝি ভাই ও’ গানের উল্লেখ করে বাবা বলেছিল, এই গান মাঝি কখনও গাইবে না। সলিল তার জবাবে পশ্চিমী সুর ও হারমোনাইজেশন ব্যবহারের পক্ষে যুক্তি দেন, বলেন, ওটাও আমাদের ঐতিহ্যের অঙ্গ। সত্তর দশকে লেখা ‘গণনাট্য আন্দোলনে আমার গান’ প্রবন্ধে বাবা দু’জনের অবস্থানকেই একপেশে বলে চিহ্নিত করেছিল। জাতীয় ঐতিহ্য হিসেবে লোকসঙ্গীতের কথা বলতে গিয়ে নিজেও আঙ্গিক-সর্বস্ব অবস্থান নিয়েছে- পরে বাবার এমন মনে হয়েছে।

রাজনৈতিক আন্দোলনের নতুন বিস্ফোরণের সময় গণনাট্য ও সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনে সংগ্রহ করা লোকসঙ্গীত নিয়ে ভাবতে বসে বাবার মনে হচ্ছিল শ্রম ও প্রতিরোধের, বস্তুবাদী জীবন-দর্শনের বয়ে চলা সূত্র ওইসব গানে রয়েছে, তাকে চিনে নেওয়া দরকার, তার উদযাপন প্রয়োজন। প্রতিরোধ সেখানে হয়ত স্রেফ বঞ্চনার কথা রসিয়ে বলছে। যেমন এই মুর্শিদা গানে:

আমার ভাবনার কিন্তু দূর হইল না, শুনেন গো মুরশিদ,

আমার ভাবনার কিন্তু দূর হইল না।

…

মুরশিদ ও,

কার বা আছে ধুতি গো চাদর,

আমার আছে ছিড়া ত্যানা,

ত্যানায় লাজ ঢাকে তো আব্রু ঢাকে না

শুনেন গো মুরশিদ,

আমার ভাবনার কিন্তু দূর হইল না।

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কণ্ঠে “আমার ভাবনার কিন্তু দূর হইল না

বা হয়ত বঞ্চনার কথা বলা হচ্ছে অসামান্য উপমায়, গোয়ালপাড়া অঞ্চলের অজস্র ভাওয়াইয়া গানে যেমন মেয়েদের কষ্টের কথা বলা আছে। প্রতিমা বড়ুয়ার গলায় ‘ও মোর ভাবের দেওরা’ বাবার বিশেষ প্রিয় ছিল। দেওরকে বলা হচ্ছে, ‘থুইয়া আয় মোক বাপ ভায়ার দেশে’। বাপ-ভাই কিন্তু সেই মেয়েকে ‘বেচে খেয়েছে’। গোয়ালপাড়ার অনেক গানে আছে এই দুই শব্দের অনুযোগ, ‘ব্যাচেয়া খাইছে’। এখন মাতাল স্বামীর হাতে মার খেয়ে ‘শরীল কালা’ হয়ে যাওয়া মেয়ের মন বাপ-ভাই-এর দেশে যাওয়ার জন্যে উচাটন:

এলুয়া কাশির ফুল

নদী হইছে দেওরা হুলাস্থুল রে।

প্রতিমা বড়ুয়ার কণ্ঠে ” ও মোর ভাবের দেওরা

প্রতিমা বড়ুয়াকে লেখা বাবার চিঠিতে আছে, ‘এ ছবি আমাকে টেনে নিয়ে যায় কোথায় জানি না। সেই কন্যার পাশে বসে এ গান শুনতে মন চায় বারে বারে।’ ছবি আর সুরের মধ্যেও যে বিষয়বস্তু ধরা থাকে, শুধু বলে দেওয়া বাক্যে নয়, সেটা লোকসঙ্গীত বিষয়ে বাবার প্রবন্ধে পরিষ্কার স্বীকার করে নেওয়া আছে। যাকে বাবা গানের ভিতরকার ‘আর্তি ও আকুতি’ বলে উল্লেখ করেছে সেটাও লেখার আলোচ্য বস্তু হয়ে উঠছে। এটা প্রচলিত মার্কসবাদী আলোচনায় দেখা যেত না। কনটেন্ট বড়, ফর্ম নয়; আর কনটেন্ট থাকে ঘোষিত বাক্যে– এই ছিল বামপন্থী বিশ্লেষণের প্রধান ধারা। অন্য লেখালেখিতে বাবাও এমন কথা বলেনি তা নয়। লোকসঙ্গীতের উপর লিখতে গিয়ে বস্তুবাদী পদ্ধতি অন্য পথে প্রসারিত হল।

যেমন, গায়কীর বিচার। সত্যিকার শিল্পী যখন লোকসঙ্গীত গায় তার মনে পর্দায় চলতে থাকে এক ধরনের ‘মানুষ ও প্রকৃতির ছবির সারি’। এই ছবি আর ছন্দ থেকে যারা বিচ্ছিন্ন তারা সঠিক অর্থে শিল্পী বা শ্রোতা কোনোটাই হয়ে ওঠে বলে বাবা বিশ্বাস করত না। শহরের গায়ক ও শ্রোতারা যে লোকসঙ্গীতের বারোটা বাজিয়েছে, ওঁর মতে তার একটা কারণ এই। ওঁর ভাষায়, ভাটিয়ালির মাঝিকে ‘চলন্ত ট্রেনের কামরা থেকে দূর কোনো পালের আড়ালে’ দেখে থাকলে বিলম্বিত রেশের ‘সুজন নাইয়া’কে চেনা যাবে না। সেই জন্যে রেডিও রেকর্ডে প্রচারিত গানে এত সহজে গানগুলির চলন নষ্ট হয়ে যায়। চলন ছন্দ ছবি অঞ্চলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, অঞ্চলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে গলার টিমবার। এক ধরনের জল-হাওয়ায় গলায় এক রকমের দানা পুষ্ট হয়, অঞ্চলের আবহ গলায় গেঁথে যায়।

প্রতিমা বড়ুয়ার গান শুনে বাবা যতই মুগ্ধ হোক, কখনও প্রকাশ্যে সেই গান গাইতো না। আব্বাসউদ্দিনের গানও নয়। কারণ ভাওয়াইয়া, চটকা অঙ্গের সেসব গান উত্তর বঙ্গের যে অঞ্চলের, সেখানকার টিমবার বাবার গলায় আসত না। কিন্তু শ্রীহট্ট আর আসামের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের জন্যেই হয়তো অসমিয়া গান খুব গাইত। অসমিয়া ভাষায় বাবা কবিতা প্রবন্ধ লিখেছে। ওঁর কথায়, ‘ব্রহ্মপুত্রের রূপালি বালুচর, কাশফুলের ঢেউ, পাহাড়তলী উপত্যকার বুকের সাতনরীহার দিখৌ, দিশাং, ধনশিরি, কপিলী নদীর প্রচ্ছদপটে মাঠের ধানরোয়া যুবতীটি, কিংবা প্রাঙ্গনে তাঁতশালে নকশা বোনা মেখলাপরা গ্রাম্য কিশোরী মেয়েটিকে’ ভালোবাসতে না পারলে বিহুগীতের আস্বাদন পাওয়া যাবেনা। এই ভাষা আর মানুষের সঙ্গে পরিচয় নিবিড় ছিল বলে অসমীয়া গান বাবা গাইত। ওঁর জীবনের প্রথম রেকর্ডটিও অসমীয়া গানের।

আঞ্চলিকতা ভাষায় সরাসরি ধরা থাকে। লোকভাষা বা উচ্চারণকে শুধরে শহুরে করে নেওয়ার বাবা ঘোর বিরোধী। ‘সোহাগ চাঁদবদনী ধনী’ গাইতে গিয়ে ‘সিন্ধি জালির বেত’-কে ‘নাগকেশরের ফুল’ করে নিলে, এমনকী ‘সুহাগ চান্দ’ কে সোহাগ চাঁদ বললে গানের গায়ে লেগে থাকা অঞ্চলের জলমাটি খসে যায়, এই ছিল ওঁর বক্তব্য। ‘মেঘে ঢাকা তারায়’ রণেন রায় চৌধুরী সিলেটের ইদম শাহের গান গেয়েছেন, ‘কান্দিয়া আকুল অইলাম বব নদীর ফারে’। ‘ভব নদীর পাড়ে’ বললে সবটাই মাঠে মারা যেত বলে বাবার ধারণা। গায়ন আর শরীরের দোলায় রণেন সেই গানের চলন ধরে রেখেছেন। আর তার সঙ্গতে ওঁকে ঘিরে পরিচালক দৃশ্যের এক চলন তৈরি করেছেন যা এই গান কীভাবে শুনতে-দেখতে হয়, তা আমাদের মতো উৎস হারানো দর্শককে ধরিয়ে দেয়।

লোকশিল্পীর কি তালিম হয়, নাকি লৌকিক ব্যাপারটা আগাগোড়া স্বতোৎসারিত? বাবার মতে, লোকশিল্পের মতো লোকশিল্পীর মধ্যেও ভালো-মন্দর ভাগ রয়েছে। ভালো হতে হলে রেওয়াজ দরকার। লোকশিল্পী ঘরানায় প্রশিক্ষিত হয় না, তার শেখার ধরনকে বাবা নাম দিল ‘বাহিরানা’। বাহিরানা গুরুমুখী নয়, গণমুখী। এবং সেও এক আঞ্চলিকতার ব্যাপার: ‘চারিদিকের কর্ম-জীবন, মাটি, জল, রোদ, বৃষ্টি, পাহাড়পর্বত সামগ্রিকভাবে… লোকসঙ্গীতের শিক্ষকহীন শিক্ষালয়’। প্রকৃতি ও জনপদের অনুষঙ্গ গায়ক ও তার গায়কী তৈরি করে। সুরের মধ্যেই শ্রম আর বঞ্চনার association, অনুষঙ্গ, গলায় উঠে আসে। অনুষঙ্গে লালিত না হলে খুব দক্ষ শিল্পীও গায়কী আয়ত্ত করতে পারে না। বাবা লিখছে, ‘রাগসঙ্গীতে বিভিন্ন কূটতানে রপ্ত ব্যক্তিকে লোকসঙ্গীত শেখাতে গিয়ে দেখেছি, আমাদের কাছে ভাটিয়ালির যে ভঙ্গিটি মনে হয় অত্যন্ত সহজ – তা তিনি কিছুতেই তুলতে পারছেন না’। এই জিনিসটার আমরা কিছুটা সাক্ষী। বাবার কাছে লোকসঙ্গীত শিখতে এসে কম লোক পালিয়ে যায়নি। আমরা ভিতর থেকে শুনতাম বাইরের ঘরে বসে তৈরি গলার গায়ক ভাটিয়ালির ওঠা-নামা, বিশেষ করে নামা, কিছুতেই গলায় আনতে পারছে না। তার ওপর বাবা হারমোনিয়াম বাজিয়ে ওই গান গাইতে দেবে না, একতারা বা দোতারার সঙ্গে গাইতে হবে। ছোটবেলা থেকে এই পরীক্ষায় একের পর লোককে ফেল করতে দেখে আড়াল থেকে খানিকটা যে মজা পাইনি তা বলব না। বাবার কথায়, ‘অবরোহণে পা মা গা রা সা ণা্ ধা্ … কোমল নিখাদে নেমে ধৈবতে যে বিরাম– ভাটিয়ালির ‘পকড়’ বা প্রাণ সেখানেই’। ওই সব জিনিস যে কেন সহজে লোকে শিখতে পারতো না তা তখন সহজে বুঝতাম না।

গ্রামোফোন কোম্পানি রেডিও সিনেমা থেকে বাবা দূরে ছিল। কিন্তু মাঝে মধ্যে ওরা বাবার কাছে অল্প একটু যে ঘেঁষত না তা নয়। ওই আজগর মিস্ত্রি লেনে থাকতে গ্রামোফোন কোম্পানির কর্তা বিমান ঘোষ বাবার কাছে এক গায়িকাকে পাঠালেন তাঁর প্রথম রেকর্ডের গানের প্রশিক্ষণের জন্যে। বাবা রাজি হল এই জেনে যে তিনি সিলেটি মানুষ, খাঁটি গান গাইতে চান। উনি গাড়ি নিয়ে আসতেন। আমাদের বাড়িতে সেসময় খুব বেশি লোক মোটর চেপে আসত না, তাই আমরা ভেতর থেকে একটু বেশি করে শুনে দেখতাম, কেমন শিখছেন ছাত্রীটি। বাবা দিনের পর দিন দু-খানা গান ওঁকে শিখিয়ে গেল। তার মধ্যে ছিল ‘আমার মন দুঃখে পরাণ না বাঁচে, হায় গো, আমি কী আশায় ঘুরিলাম কার পাছে।’ মনে আছে, ওই ‘হায় গো’ শেখানো চলল বেশ কিছুদিন। পরে মিলিয়ে দেখেছি, ওতে ভাটিয়ালির ওই অবরোহণই রয়েছে। ওই বাড়িতেই আরেকজন ছাত্রীকে পার্বতীপ্রসাদ বড়ুয়ার লেখা অসমিয়া গান ‘হেরো বলিয়া, নয়ন ভরি ভরি চা’ শেখানোর কথা মনে পড়ে। ‘ভরি ভরি’ শব্দদুটো গোটা চারেক স্বর ছুঁয়ে ঘোরে। ওই চার নোট গলায় তোলা চলল অনেকদিন ধরে, কারণ, ওখানে সুরটার অসমিয়া সত্তা নাকি বাঁধা আছে। গলার টিমবার বা জাত নিয়ে অবশ্য বাবার খেদ মেটানোর সহজ উপায় ছিল না। তখন শহুরে প্রায় সব মেয়েরাই ভারি মিহি গলায় গান গাইত। এমনই একজনকে বাবা একবার বলেছিল, ‘তোমার গলা খুব মিষ্টি, চিনির মত মিষ্টি। কিন্তু আমি চাই খাজুইরা গুড়’।

লেখাগুলোতে টানা অভিযোগ, কলকাতা শহরের শ্রোতা বা গায়ক কারো লোকসঙ্গীত বিষয়ে কোনো ধারণা বা শ্রদ্ধা নেই। গান ইচ্ছেমত বিকৃত করে গাওয়া হয়। যে শ্রোতা ক্লাসিকাল গান বা রবীন্দ্রসঙ্গীতে কোনো ভেজাল বরদাস্ত করে না তারাই আবার এ ব্যাপারে বধির, তাদের কান তৈরি হয়নি। অথচ আমাদের অধিকার নেই লোকসঙ্গীতের কথা সুর উচ্চারণ চলন বদলে দেওয়ার। এটা বাবার কাছে রাজনৈতিক প্রশ্ন, শ্রমজীবী মানুষের স্বাধিকারের প্রশ্ন, আর আমাদের মত লোকের দেশের মানুষকে চেনার প্রশ্ন। পল্লীসমাজের ভিতরের সংঘাত থেকে গান উঠে আসে। সেই গানের প্রকাশভঙ্গি আবার বদলে যায় যখন সেইসব সমাজে আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগে। গ্রামসমাজ শান্তির নীড়, সেখানে শোষণ অবিচার নেই, মানুষ সেখানে তদ্গতচিত্তে সঙ্গীতসৃষ্টি করে, এমন ধারণার বিরোধিতা করে বাবা লিখছে: ‘বিক্ষুব্ধ জনতাই সৃষ্টিশীল। বিক্ষুব্ধ না হলে কোনো কবির দুঃখবোধ জাগতে পারে না এবং সমষ্টি-চেতনায় তার স্পন্দন তুলতে পারে না…।’ (‘গণনাট্য আন্দোলন ও লোকসঙ্গীত’)

গ্রামসমাজ, তার চিরকালীন গান আর নতুন সৃষ্টি– এই তিনের মধ্যেকার সম্পর্ক সন্ধান করছিল বাবা। গণনাট্যের অন্যতম এক প্রকল্প ছিল জনজাগরণের হাত ধরে লোকসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটানো। রমেশ শীল, আন্না ভাও শাঠে, গুরুদাস পাল, নিবারণ পণ্ডিত, মাগদুম মহিউদ্দিন, দশরথলালের মত বহু লোকশিল্পী রাজনৈতিক আন্দোলনের সংস্পর্শে এসে নতুন গান রচনা করেছিলেন। কিন্তু আরো বড় একটা প্রশ্ন বাবাকে ভাবচ্ছিল। গ্রামীণ শ্রমজীবনের ভিতর থেকে দুনিয়াটাকে দেখার যে উপায় তা কি প্রগতি সংস্কৃতি কোনোভাবে আত্মস্থ করতে পারে? সেই দেখায় দর্শন ও কাব্য তো আছেই, সেই সঙ্গে গান যেভাবে গোটা জীবনপ্রবাহের শ্বাস-প্রশ্বাস বহন করে তার কথাও বাবাকে ভাবাচ্ছিল। সব গানের উপলব্ধি অবশ্য একরকম নয়। ‘বড় সাধে বান্ধিছেন ঘর, বড় করছাও আশা/ রজনী পরভাত কালে পঙ্খী ছাড়ব বাসা’ এমন কথা যত সুন্দর হোক বাবার মতে তা লোকসংস্কৃতির মধ্যে প্রবাহিত অন্য যে দর্শন- প্রকৃতি, জীবন বা মানুষী আকাঙ্ক্ষার ‘ইহজাগতিকতা’ যার প্রধান অবলম্বন- তার বিরোধী। প্রতিমা বড়ুয়ার যে গান শুনে বাবা তেমন উপভোগ করেনি তার কথা ছিল: ‘দিনে দিনে খসিয়া পড়িবে রঙ্গিলা দালানের মাটি’। দালান এই জীবনে পাওয়া দেহ, তার ‘হাড়ের ঘরখানি, চামের ছাউনি’ অনিত্য। কিন্তু এই আধ্যাত্মিকতার প্রতি বাবার ততটা টান ছিল না দেখা যাচ্ছে। বরং প্রকৃতি-প্রেম, এমনকী পরকীয়া প্রেমে, অনেক বেশি সজীব সদর্থক উপাদান আছে বলে ওঁর ধারণা।

নিজে একজন গণশিল্পী ও লোকশিল্পী হিসেবে বাবা কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল? ওঁর লেখায় গণনাট্য যুগের একটা গল্প আছে যাতে হয়ত একটা উত্তর পাওয়া যাবে। একদল শিল্পী ছিলেন যাঁরা প্রত্যক্ষ আন্দোলনে ছিলেন না, কিন্তু সেদিনের আন্দোলনের অভিঘাত তাঁদের ভাবনায় এসে পড়েছিল, এবং স্বতঃস্ফূর্ত নতুন গানের জন্ম দিয়েছিল। নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত ১৯৪৫ সালের কৃষক সম্মেলনের কথা লেখা আছে:

লক্ষ লোকের সমাবেশে আমাদের পরিচালিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রবাহূত রসিদউদ্দিন, জামসেদউদ্দিন প্রমুখ আউলিয়া গায়কেরা আমাদের সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট করে ময়মনসিংহের ‘ব্যালাড’ গাইবার বিশেষ ঢঙে যখন গান ধরলেন:

আমার দুঃখের অন্ত নাই

দুঃখ কার কাছে জানাই

সুখের স্বপন ভাঙলো রে

চুরাই বাজারে।

ভাই রে ভাই – তেরশ পঞ্চাশের কথা মনে কেউর পড়ে গো

মনে কি কেউর পড়ে,

ক্ষুধার জ্বালায় বুকের ছাওয়াল

মায়ে বিক্রী করে রে

চুরাই বাজারে।।

তখন বুঝতে পারি– আউলিয়াদের ‘আবহায়াতের’ ত্রিবেণী সঙ্গমের সাধনা থেকে বিক্ষুব্ধ গণসমুদ্রসঙ্গমে টেনে এনেছে চোরাই বাজার ও দুর্ভিক্ষ (‘লোকসঙ্গীতের কয়েকটি আধুনিক সমস্যা’)

বাবার মনে হয়েছে ওঁর রচিত কিছু গান লোকসঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হতে পারে। ওই আউলিয়া গান শুনলে বোঝা যায় ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের পরে পরে একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে লেখা ওঁর ব্যালাড ‘ঢাকার ডাক’ সেই সুর আর আঙ্গিকে লেখা:

শোনো দেশের ভাই ভগিনী

শোনো আচানক কাহিনী

কান্দে বাংলা জননী ঢাকার শহরে।।

ও ভাই রে ভাই – ছিল বুড়িগঙ্গার মরা পানি

তার বুকে কে আনলো জোয়ানী রে,

কার কইলজার খুনে বয় উজানী

শুকনা বালুচরে ।

……

ও ভাই রে ভাই– সেদিন চাক্কা বন্ধ হইল রেলে

নারানগঞ্জের সুতাকলে রে,

সেদিন উঠল না ঢেউ পদ্মার জলে

সুজন নাইয়ার সুরে।

১৯৬৯ সালের এক সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে বসে কবি জসীমউদ্দিন আবিষ্ট হয়ে এই গান শুনেছিলেন।

লোকসঙ্গীত আর গণসঙ্গীতের মধ্যে ফারাক করা যাবে কীভাবে? সলিল চৌধুরীর গানের সংকলনের ভূমিকায় বাবা লিখেছে, ‘স্বাদেশিকতার ধারা যেখানে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার মহাসাগরে গিয়ে মিলেছে সেই মোহনায় গণসঙ্গীতের জন্ম’। সেই কারণে দেশাত্মবোধক গান থেকেও সেটা আলাদা। একদিকে আঞ্চলিকতা অন্যদিকে আন্তর্জাতিকতার কথা সমান জোর দিয়ে বলার মত একটা জায়গা খুঁজছে বাবার এইসব লেখা। ওই দুই অবস্থান থেকেই জাতীয়তাবাদের সীমানা ডিঙিয়ে যাওয়া যায়, সেই জন্যে। বাবার মতে জাতীয়তাবাদ কেন্দ্রানুগ সংস্কৃতিকে সমর্থন করে, সেটা আমাদের দেশের আঞ্চলিক ভিন্নতার ওপর জোর করে একতা চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা। জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশের অন্য পথটা কেন্দ্রাতিগ, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের দিকে ফেরানো:

আমাদের দেশের অগণিত জনসাধারণ যেদিন সত্যি সত্যি নিজেদের ভাগ্যবিধাতা হবে সেদিন তার সংস্কৃতির বহুবিচিত্র সহস্রদল বিকাশ দেখে একতন্ত্রীরা প্রতিবাদ করতে পারেন, কিন্তু ভারতের সেটাই সত্যিকার ভবিষ্যতরূপ…আজ চারিদিকে বিভিন্ন ভাষার দাবি দেখে যাঁরা ভারতের বিভক্তির ভয় পাচ্ছেন তাঁরা জাতি বিকাশের এই স্বাভাবিক ধারাটিকে স্বীকার করেন না। (‘লোকসঙ্গীতের কয়েকটি আধুনিক সমস্যা’)

লোকসঙ্গীতের প্রাণ যে আঞ্চলিক সত্তায় তা রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদের বিরোধী। অন্যদিকে লোকচিত্তের রাজনৈতিক রূপান্তর তাকে দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে একাত্ম করে তোলে। আন্তর্জাতিক সেই চেতনাও জাতি-রাষ্ট্রের সীমানা মানে না।

বাবা যখন ‘এক্ষণ’ পত্রিকায় এই প্রবন্ধ লিখছে সে সময়, ১৯৬৫ সালে, ভারত-পাক যুদ্ধ জাতীয়তাবাদী আবেগের ঢল বইয়ে দিয়েছে, যুদ্ধ বাধলে যেমন হয়ে থাকে। কিছুদিন আগেই এক দফা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে গেছে। ’৬২ সালে চিন-ভারত যুদ্ধের সময়েও উগ্র জাতীয়তাবাদের হাওয়ায় বহু বামপন্থী শিল্পী বুদ্ধিজীবী, এমনকী কমিউনিস্টদের এক অংশ ভেসে গিয়েছিলেন। বাবার মনে হচ্ছিল, জাতীয়তাবাদ চারপাশে সবাইকে অন্ধ করে দিচ্ছে, শ্রেণীভিত্তিক রাজনীতির সবচেয়ে বড় বিপদ হয়ে উঠেছে উগ্র দেশপ্রেম। আজ আবার দেশপ্রেমের বায়ু কুপিত হয়েছে, তাই এইসব লেখার লুকোনো তাগিদ আজকের পাঠক বুঝবেন। মোহন মুর্মূ নামে ‘অনীক’ পত্রিকায় লেখা দুই পর্বের এক প্রবন্ধে (১৯৭৩) বাবা ’৬৭ সালের নকশালবাড়ি কৃষক অভ্যুত্থানকে ওই দশকের সংকট থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত করে। এই সময় জুড়ে (১৯৬৫ থেকে ৭৩) লোকসঙ্গীত বিষয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো এই প্রেক্ষাপট মনে রেখে পড়া উচিত মনে হয়। ‘অনীক’-এর প্রবন্ধের মতো সরাসরি রাজনৈতিক তত্ত্ব এখানে নেই। এখানে অন্য যে পথ ধরে ভাবনা চলেছে সেই পথে কোনো বিকল্প হয়ত এখনও সন্ধান করা যায়। (চলবে)

মৈনাক বিশ্বাস যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপনা করেন এবং মিডিয়া ল্যাব পরিচালনা করেন। চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি বিষয়ে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ওঁর নানা প্রকাশনা রয়েছে। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের বই 'উজান গাঙ বাইয়া' (১৯৮৯, ২০১৮) ও 'গানের বাহিরানা' (১৯৯৮) সম্পাদনা করেছেন।

4 Responses

এতগুলো জরুরী দামী কথা এত কম পরিসরে এমন সহজ করে ক্যামনে বলে দিলেন, মৈনাক? বধ হয়ে গেলাম।

হেমাঙ্গদার জীবন ও লোক- সঙ্গীত নিয়ে মৈনাক যে ধারাবাহিক লিখছে আমি তার মুগ্ধ পাঠক।

অনিল আচার্য / অনুষ্টুপ

স্মৃতিকথা তো রয়েছেই। কিন্তু তাকে ছাপিয়ে গান নিয়ে কিছু জরুরি তাত্বিক প্রশ্ন বড় হয়ে উঠেছে এই কিস্তিতে। সেই অংশগুলি চিন্তার নানান খোরাক জোগাল, নতুন করে। আঞ্চলিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে লোকগানের সম্পর্ক, সুরের তাৎপর্য, লোকসঙ্গীতে বস্তুবাদি ভাবনা, প্রগতিবাদি রাজনীতিতে আঞ্চলিকতা-আন্তর্জাতিকতা যোগ, জাতীয়তাবাদের সমালোচনা — হেমাঙ্গ বিশ্বাসের প্রতিটি প্রস্তাব নিয়ে গভীর চর্চা প্রয়োজন আজকের ভারতে।

অতল জলে মণি খুঁজে পেলাম। অসঙখ্য ধন্যবাদ, মৈনাক বাবু। হেমাঙ্গ বিশ্বাস কি ভাবতেন, কি ছিল ওনার আদর্শ, কেন উনি আর সবার তুলনায় অনেক বেশি সমসাময়িক….কেন বর্তমান সময়ের এই মেকী দেশভকতি, উগ্র জাতীয়তাবাদী আর ধর্মীয় উগ্রবাদীদের আস্ফালন এর সময় উনি ভীষনভাবে আমাদের জন্য প্রয়োজনীয়…তা এই প্রতিবেদন থেকে জানতে আর উপলব্ধি করছি।