শিলিগুড়ি থেকে যে কটা রাস্তা সোজা, অথবা এঁকেবেঁকে চলে গেছে দূরপাহাড়গুলোর কাছে, তাঁর মধ্যে নতুনতম হল রোহিণী। ছিমছাম, চটপটে এবং অসম্ভব বোরিং। একটা আদ্যন্ত কেজো হাইওয়ে, যার শরীরে কোথাও মেঘকুয়াশার গন্ধ লেগে নেই। তাই ঠিক হল, যাব পাঙ্খাবাড়ি হয়েই।

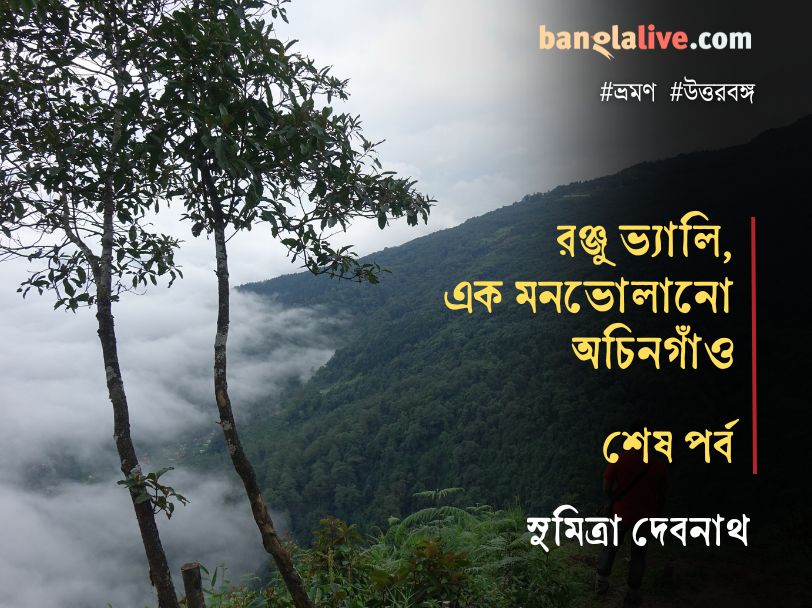

এই বঙ্গের উত্তর দিকটায় প্রথম পছন্দ বরফের পাহাড়, সবারই। তবে মহানন্দা স্যাঙ্কচুয়ারির বুক চিরে যেতে যেতে প্রথম টি ব্রেকটা নেবার সময় যখন দেখি সামনে আদিগন্ত ছেয়ে আছে ছাইরঙা আকাশ, আর তার প্রান্তটা ঝুলে আছে দূরের ওই কালচে নীল পাহাড়গুলোর ঠিক মাথায়, তখন অবধারিত, অযাচিত ভাবে মাথায় ঘুরঘুর করে একটাই লাইন ‘আর দূরে নেই মেঘমদির মহুয়ার দেশ।’ যদিও জানি মহুয়া গাছ পড়বে না এই পথে, তবে একটু পরেই পাব চীরপাইনের বন, যাদের দেখলে মনে হবে, হাত রাখলে ওই শ্রাবণগন্ধী সবুজ রংটা পাতা থেকে চুঁইয়ে আসবে আঙুলে। মাঝেমাঝেই রাস্তা ভাসিয়ে গানের আওয়াজ তুলে বয়ে যাবে কিশোরী ঝরনার দল। ঘোর বাদলকালের এই সময়টুকু ছাড়া কিন্তু দেখা পাবেন না তাদের। আর কোনও বর্ষাভোরে বা সাঁঝবিহানে, আকাশ যদি খুলে যায় আর কাঞ্চনজঙ্ঘা যদি মনে করেন এবার একটু সপার্ষদ বেরনোই যায়, সেই বাদলরূপের সঙ্গে কোনও শরতের নীলাকাশ পাল্লা টানতে পারবে না। তবে কিনা, সেটা প্রায় সুন্দরবনে বাঘ দেখার মতোই ব্যাপার। জানেন আছে, কিন্তু নেই।

ঘুমের ঠিক আগে জোড়বাংলো বলে যে ছোট্ট জায়গাটা, তার ডানদিকে একটা এবড়োখেবড়ো পথ হুড়মুড়িয়ে নেমে গেছে আটহাজারি উচ্চতা থেকে সোজা দেড়হাজারে, একটা নদীর ধারে। নদীর নাম রঙ্গিত। আর সেই নদীর কোল ঘেঁষে ধাপে ধাপে সবুজের ঢেউ – গ্লেনবার্ন টি এস্টেট। রঙ্গিত নদীটাই ওই চা বাগানের সীমানা। বাগান শুরু হয়েছিল ১৮৫৯ সালে, বাংলোটা তার কিছু বছর পরে তৈরি। এটাই আমার এবারের দিন তিনেকের ঠিকানা।

বর্ষায় চা বাগান আগে দেখিনি। দার্জিলিং চায়ের একটা ঋতুচক্রের ব্যাপার আছে। বসন্তে, গরমে আর হেমন্তেই পাতা তোলার সময়। যে কয়েকটা বাগানে ভরা বর্ষাতেও অতি চমৎকার চা হয়, তার মধ্যে গ্লেনবার্ন একটা। অঝোরধারায় বৃষ্টির মধ্যে তীব্র সবুজমাখা পাহাড়ি ঢালে রঙিন ছাতা মাথায় দুটো পাতা একটা কুঁড়ি তোলার কাজ করছেন পাহাড়ি মেয়েরা আর মাঝেমধ্যেই এই গোটা ক্যানভাসটা আলতো করে মুছে দিয়ে যাচ্ছে জলভরা মেঘেদের পাল। নিচে, যেখানে তুমুল তোড়ে বয়ে চলেছে বর্ষার রঙ্গিত, তার পাড়ে বসে পিকনিক লাঞ্চ। আর বাংলোয় ফিরলেই প্রতি দফায় চলে আসে নানা কিসিমের ঈষৎ হলুদাভ, গাঢ় সোনালি বা হাল্কা বাদামি চা, একেবারে গার্ডেন ফ্রেশ। এইসব নিয়েই কাটিয়ে দেওয়া যায় বেশ। তবে আমার মেয়াদ ওই তিনদিন।

পাহাড়ি বর্ষার ঘোরলাগা নেশাটা ততক্ষণে চারিয়ে গেছে, ঠিক করলাম ফিরব আর দুদিন পরে, একটু কার্শিয়ং হয়ে। চিরকেলে চেনা দার্জিলিং-গ্যাংটক ছাড়িয়ে বাঙালি অনেকদিন হল ছড়িয়ে পড়েছে উত্তরবঙ্গের লুকনো খাঁজগুলোয়। ফি বছর মানচিত্রে যোগ হচ্ছে কুমারী সব গাঁও। কয়েক বছরের মধ্যেই তাদের শরীর ভরে উঠছে কোক-পেপসির ক্যান আর চিপসের প্যাকেটে। আর পর্যটন-উল্লাসটা চুপচাপ দেখছে এই ব্রিটিশ আমলের শহর, যার সামনের রাস্তাটা দিয়ে চলে যায় মরসুমি টুরিস্টের ঝাঁক। একটু দাঁড়ায়, চা-মোমো খায়, কিন্তু থাকে না প্রায় কেউই। তাই, এই বর্ষাবেলায়, কার্শিয়ং।

আর বৃষ্টিও মোটেই পিছু ছাড়ল না আমার। কার্শিয়ংয়ে খেলনা রেল সফর, সোনাদা মনাস্ট্রি বা গিদ্দাপাহাড়ে নেতাজি মিউজিয়াম, যেখানেই পৌঁছই, এই মাঝশ্রাবণের নাছোড় বৃষ্টি এবার আমার সবসময়ের সঙ্গী।

কার্শিয়ং শহরের ভেতরটা বেশ ঘিঞ্জি। তবে একটু ঠাহর করলেই দেখা যায় সাবেকি ধাঁচের বেশ কিছু বাড়ি রয়ে গেছে শহরটায়। তাদের প্রাচীন চেহারায় ক্লান্তির সঙ্গে মিশে আছে আভিজাত্য। এটা বেশি লক্ষ করলাম ডাওহিলের রাস্তায়, যে পাহাড়ের টংয়ে রয়েছে একটা ইস্কুল, যেখান থেকে সেবার নেমে এসেছিল এক মেয়ে, আমাদের কলকাতায়। অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর সে কালে লম্বা ছুটি থাকত আমাদের। ডিজিটাল দুনিয়া তখন ভবিষ্যতের গর্ভে। তাই খেলাধুলো মাঠে আর সিনেমা-টিনেমা হলে গিয়েই হত। বন্ধুবান্ধব মিলে। এই বার্ষিক কৈশোর–উৎসবের মাঝে সেবার এসে পড়ল ডাওহিলের ইস্কুলে পড়া সেই কন্যে, আমাদেরই পাড়ায় তার মামাবাড়ি। কয়েকদিনের মধ্যেই বোঝা গেল, আমাদের দলের টহলদারিটা একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথেই ঘুরছে। প্রবল মাধ্যাকর্ষণের টান। আরও কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের সবথেকে তুখোড়, চটপটে বন্ধুটি একটু দলছুট হতে থাকল – চৌরঙ্গির হলে হলিউডি সিনেমা অ্যাডভেঞ্চারে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না, আমিনিয়া-রয়্যালের বিরিয়ানি অভিযানে তার অনীহা, এমনকি যে ছেলে ব্যাট হাতে নামলেই পাড়ার বাড়ির কাচগুলো অনিশ্চিত, সেই গলি ক্রিকেটেও সে নেই। টেনিদার ভাষায় পুঁদিচ্চেরি ব্যাপার বুঝে আমরাও তাকে বিশেষ ডিস্টার্ব না করার দলগত সিদ্ধান্ত নিলাম।

সব পাখিই ঘরে ফেরে, তবে কোথাও একটা জলছবির ছাপ সে রেখে যায়। সে বার ছুটি ফুরোবার পর ঘন নীল রঙের একটা খামে লেখা এক চিঠি উড়ে এসেছিল আমাদের বন্ধুটির ঠিকানায়, ডাওহিল থেকে। তার অন্দরমহলে আমরা ঢুকিনি, তবে খামের ওপর যত্ন করে লেখা ছিল swak। তার মানে নাকি ‘স্যিলড উইথ আ কিস’। হবেও বা।

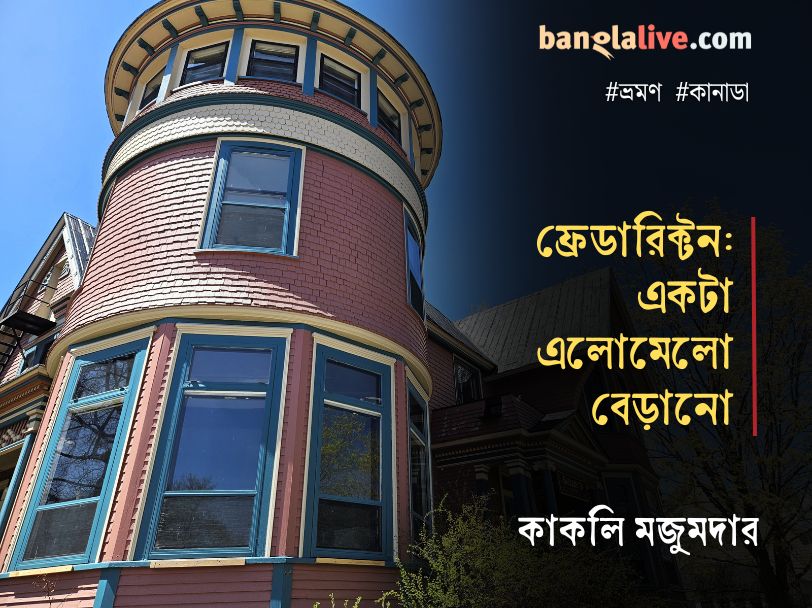

ইস্কুলবাড়িটা চমৎকার। গথিক স্থাপত্য, টাওয়ার-টারেটস নিয়ে একদম এনিড ব্লাইটনের গল্পের মত একটা ব্যাপার। কার্শিয়ং ছিল ব্রিটিশ ভারতের সেরা একটি অ্যাকাডেমিক হাব, যার শুরুটা হয়েছিল এই ডাওহিল ইস্কুলে, ১৮৭৯ সালে। এই পাহাড়ের অন্য দিকের ঢালে আছে ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন, সেটা বয়েজ় স্কুল। গাড়িতে কয়েক মিনিটের রাস্তা। তবে পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে এই পাইন জঙ্গলের মধ্যে বেশ ঝকমারি ব্যাপার। বোঝা কঠিন নয় যে বেশ হিসেব করেই এই কষ্টসাধ্য দূরত্বটুকু রাখা হয়েছিল দু’টো ইস্কুলের মধ্যে। পেরতে গেলে, মেহনত করতে হবে।

শেষ দিন সকালবেলা, এক পশলা বৃষ্টির পর যখন মেঘভাঙা আলোটা বেরল, তখন আমি সেন্ট মেরিজ় হিলে। চুপচাপ রাস্তাটা মাঝারি মাপের একটা পাহাড়কে বেড় দিয়ে উঠতে উঠতে যেখানে থমকেছে, সেটা একটা বেশ এলানো সমতলভূমি। সাজানো চত্বর। রোববার, তাই স্থানীয় মানুষজন এসেছেন। পাহাড়ের দেয়ালে একটা ছোট কৃত্রিম গুহা। এটাই সেন্ট মেরিজ় গ্রোটো। মেরির মূর্তি, পাশে একটা ঝরনা, বেশ কিছু মোমবাতি– সব মিলিয়ে একটা ধর্মীয় পিকনিক। শুধু মেরির মূর্তিটা একটু উপরদিকে, সেলফি তোলাটা মুশকিলের।

খানিকক্ষণ বসে এবার ফিরব ভাবছি, সাবিন, আমার এই দুদিনের সারথি বলল ‘উপরের রাস্তাটা ঘুরে আসুন, বেশি নয়, দশ মিনিটের হাঁটা।’

চললাম এবার পদব্রজে। ঘন পাইনবনে ছাওয়া পথ আরও একটু নিবিড় হয়ে এল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আর কোথাও কোনও শব্দ নেই। শুধু গাছের আর হাওয়ার কথার আওয়াজ ছাড়া।

রাস্তার গ্রেডিয়েন্ট চড়েছে, হাঁটার গতি মৃদু। আরও একটা বাঁকের পরেই, দেখা গেল তাঁকে, দূরে। মিনিট দুয়েকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম একেবারে সামনে। আকাশছোঁয়া, শতাব্দী পেরনো পাইনগাছেরা পরম মমতায় ঘিরে রেখেছে তাঁকে। আর সব গাছ ছাড়িয়ে তিনি চোখ মেলেছেন সুদূরে, শ্রাবণের গহন মেঘ আবার জমেছে যেখানে।

যিশুখ্রিস্টের এত অসাধারণ মূর্তি আমি দেখিনি কোথাও। যেন মনে হচ্ছে সেই বধ্যভূমির পর এখানেই হয়েছিল তাঁর রেজারেকশন। এই প্রাচীন বনভূমি শুশ্রূষা করে সারিয়ে তুলেছিল তাঁর ক্ষতবিক্ষত আত্মা। আর তারপরই উঠে দাঁড়িয়ে দু’হাত প্রসারিত করে এল তাঁর অমোঘ ডাক ‘Venite Ad Me Omnes’। এই তো, এখান থেকেই।

আর ঠিক তখনই, চরাচর জুড়ে বৃষ্টি নামল, আবার।

ফোটোগ্রাফার। লেখক। ইন্দোনেশিয়ার সালফার শ্রমিকদের ওপর ছবি তুলতে নেমেছেন আগ্নেয়গিরির মধ্যে, কাশ্মীরের মানুষের জীবনযাত্রা কাছ থেকে দেখবেন বলে বারবার ফিরে গেছেন অশান্ত উপত্যকায়, চীন-ভিয়েতনামের অচেনা জায়গায় ঘুরে বেড়ান নতুন গল্পের খোঁজে। সেইসব লেখা-ছবি নিয়মিত বেরোয় দেশবিদেশের পত্রিকা-জার্নালে। তার মধ্যে আছে আল জাজিরা, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ট্রাভেলার, সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স ম্যাগাজিন। প্রকাশিত কফিটেবল বই ‘অ্যান অ্যান্টিক ল্যান্ডঃ আ ভিসুয়াল মেমোয়ার অফ লাদাখ’। নির্ভেজাল আরাম পান আড্ডা দিয়ে, আর বাংলায় লেখালেখি করে। আদ্যন্ত দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা, তবে উত্তরের পুরনো বাড়ি, অলিগলি আর তার প্রাচীন কাফেগুলোর ওপর প্রবল টান।

One Response

Such a beautifully written article. Loved reading it